Le deuxième tome de La Recherche, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, s’intéresse à la découverte de la poésie et de l’amour par le héros adolescent. Pour le thème « Se chercher, se construire », proposition

de séquence sur le chapitre intitulé « Nom de pays : le pays ».

Par Laetitia Malpot,

professeure de lettres (académie de Brest)

Des discours fondateurs de l’Europe jusqu’à l’étude d’une région transfrontalière : la construction d’une identité européenne traverse les programmes, mais elle y est davantage fonction d’accords économiques que d’échanges culturels.

Par Jean-Riad Kechaou, professeur d’histoire géographie (Seine-et-Marne)

À travers le parcours d’un héros simple, l’écrivain ukrainien de langue russe, Andreï Kourkov, raconte la situation de la Crimée et l’omniprésence russe en Ukraine, à l’aube de la guerre, en 2017. De quoi mieux comprendre

les enjeux de la guerre actuelle dans cette partie d’Europe.

Par Shirley Conte, professeure de lettres modernes,

collège Antoine-Risso, Nice

Lire et relire Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, de Stefan Zweig

pour comprendre et rêver l’Europe d’aujourd’hui.

Par Sai Beaucamp-Henriques, professeure de français langue étrangère

Écrit en 1937, L’Espoir est un des romans le plus lus d’André Malraux avec La Condition humaine. Il peut sembler hors de portée au collège, mais c’est une œuvre dont la qualité littéraire et le sujet sont susceptibles de nourrir une réflexion sur la situation de l’Europe au XXIe siècle.

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres,

Inspé Paris Sorbonne-Université

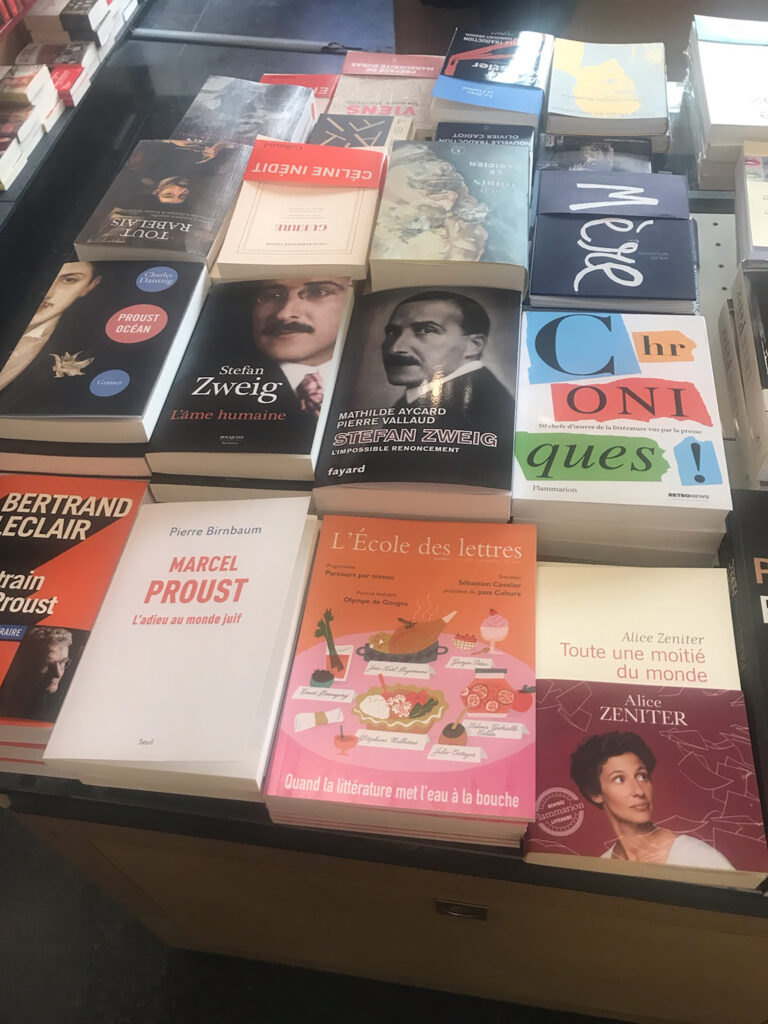

La revue est désormais disponible en librairie. Non pas dans toutes, pour l’instant, mais dans celles qui en font la demande, de leur initiative ou sur sollicitation des lectrices et des lecteurs. […]

Dans quelle mesure la formation initiale dispensée dans les Inspé

peut-elle être à la hauteur des exigences toujours plus fortes de stagiaires légitimement déconcertés par la complexité du métier ? Essai de réponse

à quelques questions que se posent les enseignants débutants.

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres,

Inspé Sorbonne Université

En classe, puis en forêt, réflexion et divagation autour des rêves, de l’espace pour le faire et des mots pour le dire. De quoi s’échapper de la liste

de courses et des activités du quotidien.

Par Sai Beaucamp-Henriques, professeure de français langue étrangère

Professeur de littérature à Paris-Sorbonne et spécialiste de poésie moderne et sonore, Michel Murat publie un essai consacré à la poésie d’après-guerre*.

Dans cette période « interrègne », il voit briller notamment Ponge,

Senghor, Césaire, Rabearivelo, puis André Frénaud, Armand Robin

et Jean-Paul de Dadelsen.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Poignante et rythmée, la série d’Antoine Chevrollier offre un support précieux pour le dernier chapitre du programme d’histoire de troisième : « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques ».

Par Jean-Riad Kechaou,

professeur d’histoire au collège Camille-Corot de Chelles (Seine-et-Marne)