Parutions. N° 3 – Mars-Mai 2024

Édito n°3. Mars – Mai 2024

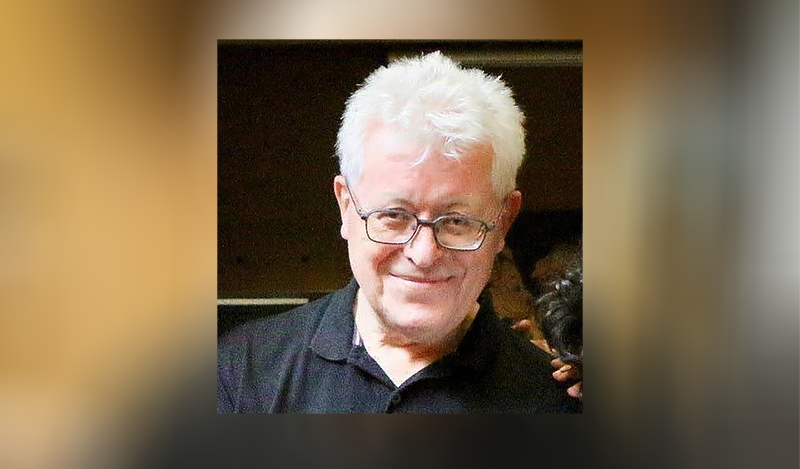

Notre ami Claude Riva

Claude Riva nous a quittés le 22 novembre 2023. Il a dirigé L’École des lettres de main de maître pendant plus de quarante ans. Ambassadeur infatigable, d’une élégance et d’une générosité rares, d’une culture et d’un humour exceptionnels, il poursuivait sa mission de conseiller auprès de la revue. Quelques-uns de ses plus proches collaborateurs lui rendent hommage.

Madame de Staël et Manon Lescaut :

commentaire de texte et dissertation

Pour les bacheliers 2024, une séquence pédagogique avec corrigés d’un commentaire d’extrait de De la littérature, de Madame de Staël, et d’une dissertation sur Manon Lescaut, de l’Abbé Prévost.

Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

Nathalie Sarraute,

Pour un oui ou pour un non : l’inquiétante étrangeté de l’être

Avec sa dernière pièce, Nathalie Sarraute continue d’explorer la « source secrète de notre existence ». Au programme des œuvres pour les élèves de première générale, dans l’objet d’étude « Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle », cette analyse montre aussi comment la dramaturge joue avec les codes du théâtre.

Par Eddie Breuil, professeur de lettres (académie de Lyon)

Par Eddie Breuil, professeur de lettres (académie de Lyon)

Fiche pratique n° 8.

Brevet : réviser la grammaire

et le lexique

La première des deux parties de l’épreuve de français comprend des questions de compréhension et des questions de grammaire et de langue. Pour s’y préparer : réviser, puis s’entraîner. Voici la liste des notions à maîtriser.

Par Marie-Astrid Clair, professeure de lettres (Paris)

Par Marie-Astrid Clair, professeure de lettres (Paris)

La satire a pour armes le comique, l’exagération et la caricature

Au programme de troisième suivant l’axe « Dénoncer les travers

de la société », la satire est un genre en soi qui adopte toutes les formes : poésie, roman, fable, conte philosophique ou drolatique, pamphlet.

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-Université

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-Université

Contre l’eau tiède pour les tièdes

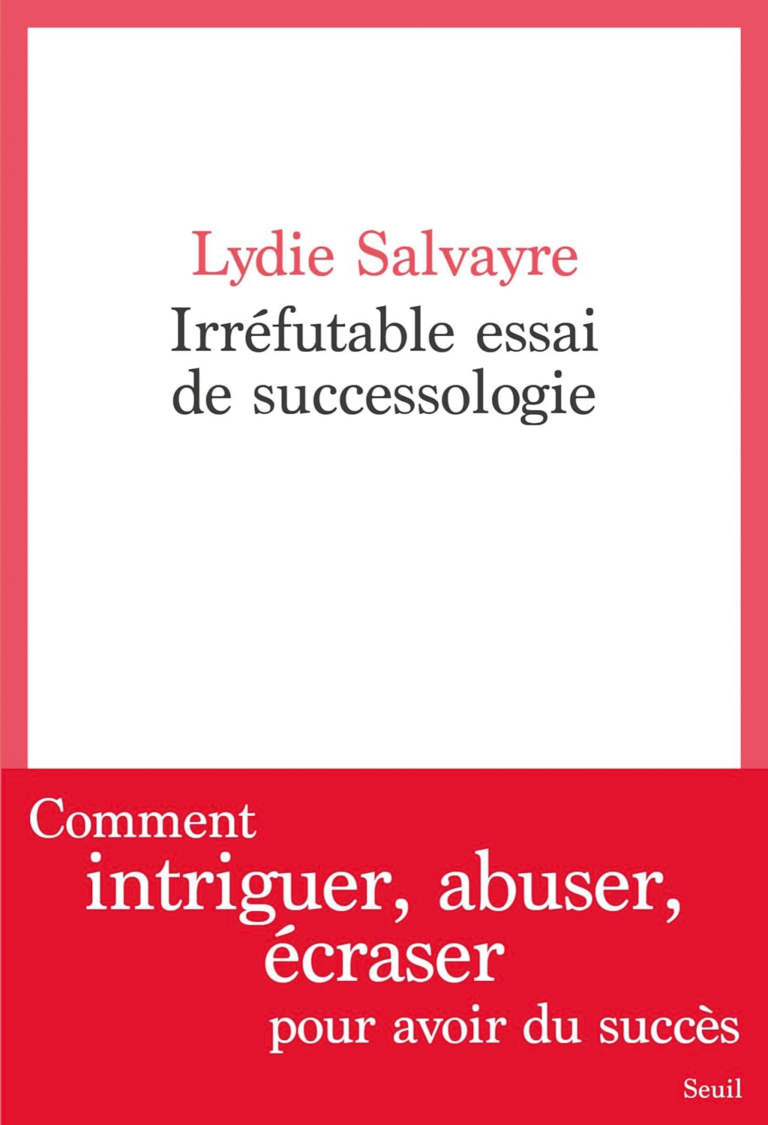

Dans son Irréfutable essai de successologie, Lydie Salvayre s’attaque à une tendance actuelle qui traverse une littérature cherchant à « faire du bien », volontiers défendue par des écrivains « engagés dans la publicité de leur engagement ».

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Par Norbert Czarny, critique littéraire

« Écrire, c’est savoir se moquer de l’écriture »

La satire feint d’être drôle pour Lydie Salvayre. Son Irréfutable essai

de successologie raille une littérature qui brosse dans le sens du poil au profit d’une littérature qui secoue. L’égérie serait Don Quichotte, capable de fustiger les préjugés de son époque sous le couvert du rire et de la malice.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Par Norbert Czarny, critique littéraire