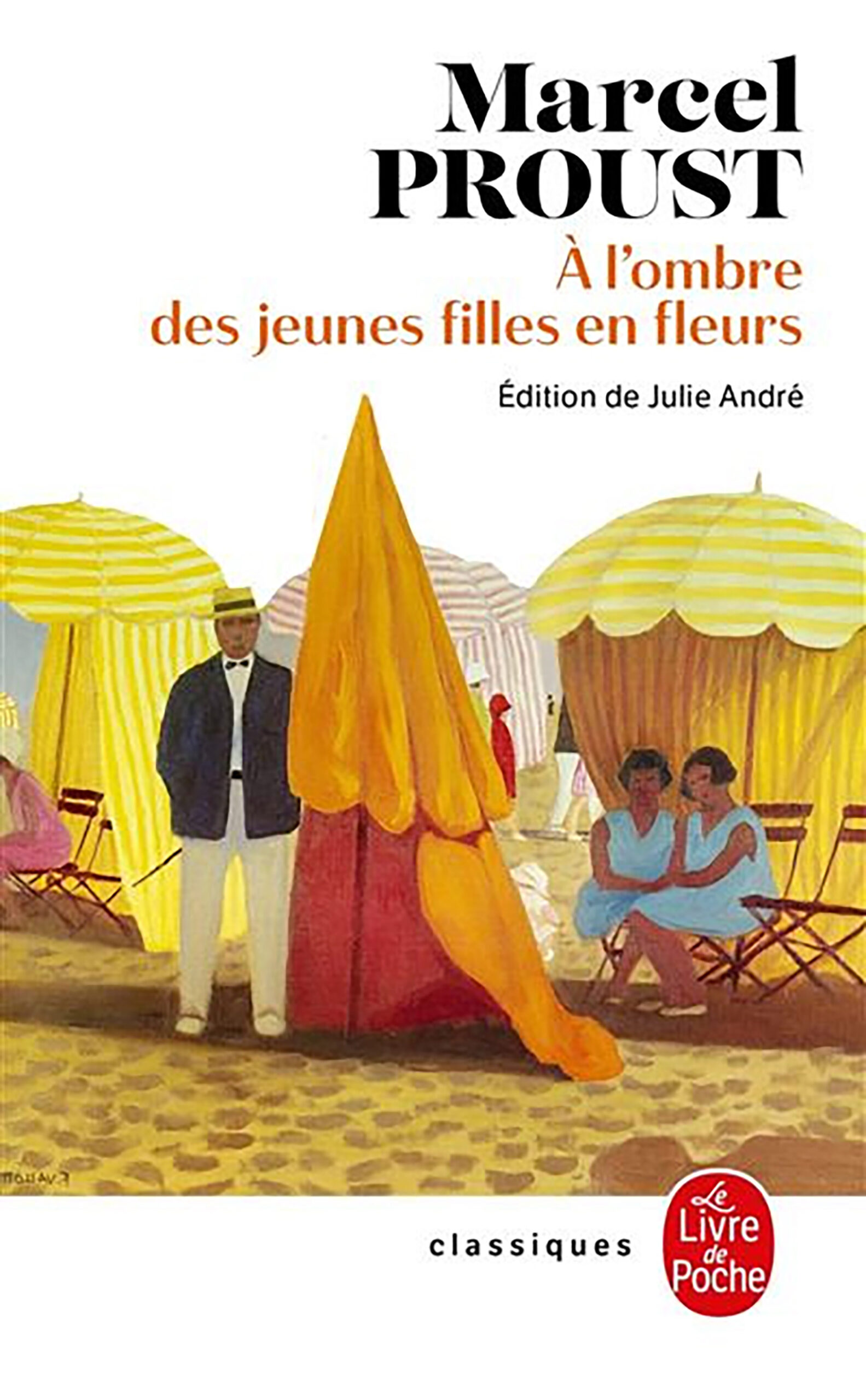

À l’ombre des jeunes filles en fleurs : « Se chercher, se construire » avec Proust

Le deuxième tome de La Recherche, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, s’intéresse à la découverte de la poésie et de l’amour par le héros adolescent. Pour le thème « Se chercher, se construire », proposition

de séquence sur le chapitre intitulé « Nom de pays : le pays ».

Par Laetitia Malpot, professeure de lettres (académie de Brest)

Par Laetitia Malpot, professeure de lettres (académie de Brest)