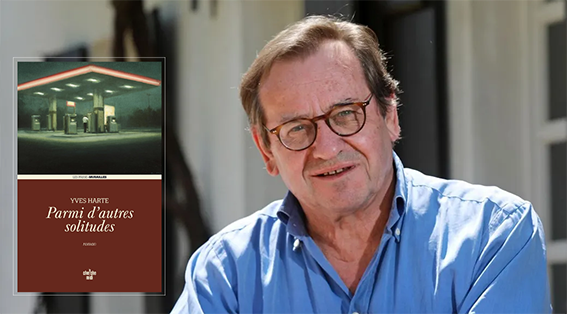

Parmi d’autres solitudes, d’Yves Harté :

un mal contemporain

Publié l’automne dernier, le second roman d’Yves Harté, Parmi d’autres solitudes, part de sa relation distante avec son père pour enquêter sur ce qui fonde les solitudes contemporaines, les nourrit, les accompagne.

Par Alain Beretta, professeur de lettres

Publié l’automne dernier, le second roman d’Yves Harté, Parmi d’autres solitudes, part de sa relation distante avec son père pour enquêter sur ce qui fonde les solitudes contemporaines, les nourrit, les accompagne.

Par Alain Beretta, professeur de lettres

Parmi d’autres solitudes est le second roman d’Yves Harté, longtemps journaliste éditorialiste à Sud-Ouest, récompensé pour cette fonction en 1990 par le prix Albert-Londres. Son premier roman, La Main sur le cœur (Le Cherche-Midi, 2022), réflexion sur l’amitié masculine, a été lauréat du prix de l’Académie française. Dans son dernier opus, il brosse, avec sa même vive sensibilité, un tableau poignant de son expérience de la solitude, ainsi que de celle de personnages qu’il a rencontrés.

Incommunicabilité entre père et fils

Une petite moitié des onze chapitres du roman, alternant avec les autres, est explicitement autobiographique. C’est à l’occasion de son retour dans la maison de son père, décédé depuis vingt ans, que le narrateur, double de l’auteur, a eu l’idée d’écrire son roman. Son père, Henri, retraité de l’Éducation nationale et ex-entraîneur de l’équipe locale de rugby, vivant dans un village du Sud-Ouest entre Béarn et Pyrénées, est mort sur le coup après que sa voiture s’est écrasée, une nuit de l’hiver 2004, sur un chêne tombé en travers de la route.

Depuis son divorce, il avait passé seul ses vingt dernières années dans une vieille ferme isolée. Le narrateur, son fils unique, aussi taiseux que lui, n’avait eu que des rapports très distants avec lui, surtout depuis que, quittant la maison pour ses études, Yves était devenu journaliste au lieu du professeur agrégé qu’Henri aurait souhaité. Leur relation était donc restreinte « aux seules obligations ».

Vingt ans plus tard, un hasard fait tout changer : le narrateur, se décidant enfin à vider la maison paternelle, y retrouve un dossier, annoté par Henri, contenant des articles que son fils avait commencés, jamais terminés, puis oubliés.

Sous le titre Solitudes, Yves avait ébauché des portraits de solitaires anonymes, croisés essentiellement dans des bars de Bordeaux : « Le curieux est que mon père avait trouvé le temps de s’intéresser à ces fragments dont il ne m’avait jamais parlé ». Non seulement Henri avait gardé ces brouillons, mais il les avait classés, « comme s’il avait voulu m’aider à poursuivre mon travail », et peut-être à amorcer des semblants de confidences. Dès lors, c’est le narrateur qui se décide à continuer l’évocation de ces solitaires, en y ajoutant ses propres souvenirs de son père.

Morale paralysante

Né par hasard en 1934 alors que personne ne l’attendait, Henri, enfant de vieux, sans frère et sœur ni cousins, a vécu une enfance solitaire, soutenu seulement, à l’adolescence, par de lointains parents qui lui ont fait faire des études, le conduisant à être instituteur. Un tel début difficile lui a fait adopter une sévère morale de l’effort et de l’abnégation qui a peu à peu paralysé son fils.

Ce dernier a vu son père comme une sorte de géant, « un être surnaturel qui n’aurait été conçu que pour veiller sur moi ». C’est particulièrement dans le domaine sportif que cette autorité paternelle s’est avérée douloureuse. Henri, passionné de rugby, avait arrêté sa carrière sportive à la naissance de son fils, puis avait voulu le former durement afin qu’il lui ressemble. Mais Yves détestait le sport, et a désolé son père par tant d’incompétence : « Son rejeton était une mauviette : il avait compris qu’en aucun cas je ne serais le fils dont il avait rêvé ».

En apprenant que ce père avait malgré tout conservé ses textes, ce dernier le reconsidère et, en se remémorant, découvre une figure plus humaine : « Il fallait qu’il meure pour que je commence à m’interroger sur ses secrets ».

Jaillissent alors quelques souvenirs heureux qui le culpabilisent de ne pas avoir cherché à approfondir la connaissance de son père plus tôt : Henri prenait dans ses bras et lançait en l’air ce « jeune fils qui enfouissait son visage dans son pull » ; Yves accompagnait son père en voiture pour aller rendre visite à des voisins fermiers : « Je l’entourais de mes bras par-dessus le siège pour l’embrasser ».

Le fils se retrouve aussi des points communs dans leurs goûts littéraires : en fouinant dans la bibliothèque, il constate qu’ils ont simultanément acheté le même livre à quelques jours près en 1984 : Les Vies minuscules, de Pierre Michon, Henri pour ses 50 ans, Yves pour ses 20 ans. Enfin, le narrateur apprend, par une petite note de son père, que ce dernier avait particulièrement été touché dans les brouillons du fils, par le portrait d’un vieillard silencieux et amoureux de la nature comme lui.

Le père avait donc aimé son fils plus que celui-ci ne le croyait et réciproquement ? En tout cas, Yves Harté a avoué au journaliste Christophe Aviaux sur les ondes de France Info : « Je me suis aperçu que dans la filiation, il ne suffit pas que le père reconnaisse le fils comme il le fait à la mairie, mais il faut aussi que le fils reconnaisse le père et l’admette ». L’éloignement, le silence, la pudeur de deux êtres taiseux ont engendré leur solitude.

Personnages composites

Redécouvrant ses esquisses de portraits de solitaires dans les archives de son père, le narrateur les parachève dans le roman, évoquant une série de personnages composites inspirés du réel, mais mêlés à une part d’imaginaire. Voici donc, par ordre d’apparition : Jean Calleja, « l’homme brisé » ; un certain Jean-Paul, alcoolique invétéré ; Dominique Lebrun, « parti sans laisser d’adresse » ; Anne Leroux, prostituée clandestine ; le vieillard anonyme du « Dernier automne » ; et quelques fugitives silhouettes du « café jaune ».

Est-on plus ou moins prédestiné à vivre dans la solitude, ou frappe-t-elle soudainement ? De fait, ce second cas est illustré par des déchéances qui surviennent quand le rêve s’effondre. Une femme, qui avait été élue Miss Bordeaux en 1947 et qui s’attendait donc à une vie sociale extraordinaire, a vite perdu ses illusions, victime notamment de faux amis. Le narrateur la retrouve obèse, bouffie, alcoolique « Son histoire était ancienne comme le monde et elle était la seule à l’ignorer ».

De même, un ex-prof d’histoire avait brutalement sombré à la suite d’une déception sentimentale, alors qu’il était vu comme un séducteur : incapable de reconstruire sa vie, il se calfeutrait, pourtant âgé, chez ses parents.

Chez d’autres victimes, la solitude semble inscrite dès le début de leur vie. Jean-Paul, jeune enfant, a été témoin de la mort accidentelle de son père : ce traumatisme l’a refermé sur lui-même, ne trouvant réconfort ni auprès d’une mère dépressive, ni ensuite dans le collège où il s’est senti « non pas interne, mais interné très tôt », avouant : « Je fais partie de ces cohortes de gens dont la solitude est le lot sur cette terre ». De même, Dominique Lebrun, orphelin, élevé chez des paysans qui l’ont « nourri plutôt qu’aimé », trimballé ensuite d’une famille d’accueil à une autre, a eu du mal à aller vers autrui.

Certes, la société moderne a aussi sa part de responsabilité. Le chômage en a jeté plus d’un à la rue, sans qu’ils puissent retrouver un emploi malgré leurs recherches. La modernisation fait disparaître les contacts humains : un jeune garagiste distributeur d’essence, près duquel s’est installée une supérette aux prix moindres, déplore : « Parfois, je ne vois personne de la journée ».

La honte motrice

La solitude, physiquement, est l’absence d’une personne, si possible aimante, d’autant plus cruelle quand on s’acharne à la trouver. « Pendant cinq ans, j’ai tout tenté, avoue Dominique Lebrun, sorties, agences matrimoniales, et rien. Rien que le vide ». Si Anne Leroux s’est jetée dans la prostitution la nuit, c’est que cette institutrice en apparence exemplaire se désespère de pouvoir un jour être véritablement amoureuse.

Le sentiment le plus souvent partagé par les solitaires est la honte, qui engendre leur enfermement. Ils n’osent plus sortir, de peur de rencontrer quelqu’un de leur connaissance qui s’étonnerait de les voir seuls dans un lieu public ; soit dans la plupart des spectacles, a fortiori les discothèques, même les restaurants qui les casent à une table isolée, donnant l’impression qu’ils dérangent. Dès lors, le solitaire « se crée un mode, s’invente des amis, passe des heures devant un écran ». Autant dire qu’il n’a plus d’existence sociale : « Depuis le 22 décembre 1983, Jean Calleja n’était plus qu’un numéro d’identification ».

À part le cinéma, le seul refuge qui reste est un bar « où on espère (sans jamais y parvenir) trouver un peu de sympathie ». Mais vite on sombre dans l’alcoolisme. Au départ, on boit parfois pour épater les camarades, « devenir un sujet d’admiration », mais, progressivement ou rapidement, c’est, là aussi, la honte qui s’installe : « Plus je bois, plus je me hais », avoue Jean-Paul, devenu « immontrable ».

Quand on est revenu de tout, émerge alors une seule solution : en finir. C’est ce qu’a fait le vieillard du chapitre « Le dernier automne » : il vivait sans se plaindre dans sa routine quotidienne, entouré de ses chiens et des oiseaux ; et, sans crier gare, un soir comme tous les autres, il a pris des cartouches et décroché son Robust.

Pourtant, tous les personnages de Parmi d’autres solitudes ne finissent pas désespérés. Certains, avec le temps, se sont habitués à leur solitude, se contentant de quelques souvenirs heureux, compensant l’absence humaine par la présence animale. « On avait beau dire, il n’était pas seul », écrit Harté à propos du vieillard qui parlait aux arbres. Parfois même, la solitude est volontairement rendue visible, voire revendiquée, devenant « cette compagne sans laquelle ces solitaires n’auraient pas été eux-mêmes », constate le narrateur. Jean-Paul a pu déclarer fièrement : « Après tout, j’ai choisi mon enfer. C’est déjà un luxe ». Et si les solitaires avaient parfois une vie plus riche que les autres ?

Ce libre bouleverse par l’évocation de ces vies douloureuses, d’autant plus qu’Yves Harté ne sombre jamais dans le pathos, au profit d’« un style d’une sensibilité altière et inactuelle », affirme Jérôme Garcin dans le Nouvel Obs du 29 août. Conformément à sa dédicace, « À eux, dont les vies ne furent pas que des ombres », l’auteur a su offrir aux solitaires l’attention dont la société moderne les a privés

A. B.

Yves Harté, Parmi d’autres solitudes, Le Cherche Midi, 176 pages, 19 euros.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.