Notre planète. Chronique n° 15.

Souviens-toi des abeilles,

de Zineb Mekouar :

quand le bourdonnement laisse place au silence

Parmi les romans francophones de 2024 entrant dans le champ de l’écopoétique, Souviens-toi des abeilles, de Zineb Mekouar, se distingue par sa capacité à faire résonner l’histoire du plus vieux rucher collectif du monde, les tourments d’une famille marocaine et les effets du réchauffement climatique. Voir en complément sa participation aux Lundis de l’écopoétique (vidéo).

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-université

Parmi les romans francophones de 2024 entrant dans le champ de l’écopoétique, Souviens-toi des abeilles, de Zineb Mekouar, se distingue par sa capacité à faire résonner l’histoire du plus vieux rucher collectif du monde, les tourments d’une famille marocaine et les effets du réchauffement climatique. Voir en complément sa participation aux Lundis de l’écopoétique (vidéo).

Par Antony Soron, maître de conférences HDR,

formateur agrégé de lettres, Inspé Paris Sorbonne-université

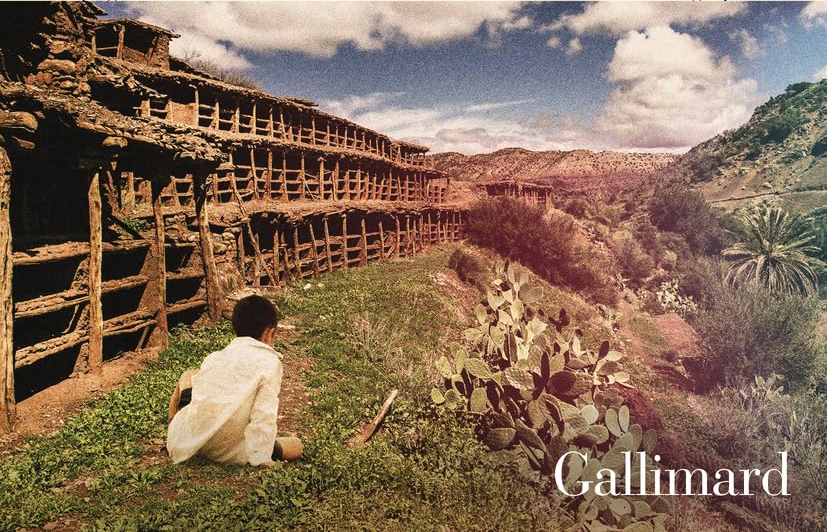

Les lecteurs ont découvert l’écrivaine d’origine marocaine Zineb Mekouar en 2022 avec La Poule et son cumin (Gallimard), classé parmi les finalistes du prix Goncourt du premier roman. Il pourrait faire penser à L’Amie prodigieuse, d’Elena Ferrante, dans un contexte marocain. Il met en effet en scène deux amies d’enfance issues de milieux sociaux éloignés : l’une est la fille de la nourrice de l’autre, issue de l’élite marocaine. Quand la plus aisée part faire ses études à Paris, la moins fortunée reste à Casablanca, et les écarts entre elles se creusent. La Poule et son cumin se déroule dans un cadre urbain. À l’inverse, le nouveau roman de l’autrice, Souviens-toi des abeilles, pose en arrière-plan de l’intrigue familiale un cadre beaucoup plus sauvage, situant cette fois l’action au sud du Maroc, sur un flanc de montagne du Haut Atlas dans le village d’Inzerki où se niche encore le plus vieux rucher collectif du monde.

Des légendes plus vraies que le réel

Le roman est structuré en trois grandes parties, « Terre rouge », « Terre ocre », « Terre blanche », qui suggèrent une intensification inexorable de la chaleur ambiante, la couleur blanche indiquant cette heure où le soleil écrase tout et où la terre souffre le plus fort de la soif. Le roman s’ouvre sur les spasmes et les hurlements d’un nouveau-né bercé par sa mère, étrangère au village, qui s’est mariée avec le fils d’un apiculteur. De quoi souffre l’enfant ? Pourquoi pense-t-elle en l’emmenant dans la nuit que le miel pourrait le guérir ? D’emblée, le drame et l’inquiétude s’installent dans ce coin de nature aux airs de paradis perdu.

« Autour de lui, des montagnes, et, çà et là, des arganiers, des caroubiers, des oliviers, des touffes de thym, de thuya. » (page 21) .

Dix ans plus tard, le grand-père Jeddi transmet patiemment à son petit-fils sa passion apicole. La mère de l’enfant, que le crépuscule angoisse, et dont le regard devient métallique quand la crise arrive, est surnommée « la mejnouna » (la possédée) par le village. Malédiction ou maladie ? Son époux (Omar) va chercher à Agadir les moyens de la soigner. Le récit se fait à la hauteur du regard de l’enfant sur sa famille, ses collines et ses abeilles.

Le récit, à la fois dense et lyrique, met en tension deux temporalités, celle préservée par les histoires du grand-père à son petit-fils et celle plus abîmée de la réalité des hommes du XXIe siècle, entre dérèglement climatique et crises sociales.

En témoignent les deux évocations suivantes qui concentrent la tension fondamentale de l’intrigue sur la volonté de protéger la terre originelle et la tentation de l’abandonner dans l’espoir d’un hypothétique mieux-vivre :

« …et ce grand-père et cet enfant deviennent tous les pères et tous les fils de ce monde qui échappe, pour un instant et à chaque fois, au temps. » (page 33)

« Dans cette supérette, aujourd’hui, où marcher ? Entre les rayons de fruits secs et de farine ? Et même s’il sortait dans les rues d’Agadir, où aller ? Longer les rangées d’immeubles ? Tenir compagnie aux chiens errants ? Il est bien loin du rucher du Saint et du chants des abeilles.» (page 78).

L’écopoétique au cœur du roman

Née au Maroc où elle a vécu jusqu’à ses dix-huit ans, Zineb Mekouar propose au lecteur un retour aux sources et une reconnexion avec le vivant dont, chacun à leur manière, le jeune garçon, sa mère et son grand-père, demeurent les garants. Dans le titre Souviens-toi des abeilles, le conseil dépasse le champ des personnages. Le paysage constitué du village, du rucher et de leurs alentours rocailleux ne se limite pas à un arrière-plan. L’environnement agit les personnages et agit le récit. Et ceux qui lui tournent le dos, comme Omar, sont frappés de tourment, comme si son identité dépendait non pas seulement de sa lignée, mais du lieu où il a grandi, le regard tendu vers le Taddart.

« À Inzerki, il lui suffisait d’aller à l’extérieur de la maison, près de l’âne. Il s’étirait le dos ; marchait jusqu’au commencement de la forêt, là où l’on peut apercevoir très nettement les jours de pleine lune, le rucher sacré. » (page 77).

L’intrigue du roman se dédouble à mi-parcours, au moment où la source qui abreuve le village se tarit. Aussi Inzerki devient-il un concentré du destin de l’anthropocène à l’heure du réchauffement global.

La force du récit de Zineb Mekouar tient ainsi à sa capacité à renouveler au fil du récit le questionnement du lecteur autour d’interrogations qui finissent par s’imbriquer. Le lecteur se trouve transporté ailleurs et pleinement ancré dans la réalité de la crise planétaire ; à la fois dans le creuset d’histoires légendaires marocaines et dans la situation de plus en plus commune des réfugiés climatiques. Avec justesse poétique et une grande cohérence narrative, la jeune romancière concilie l’imaginaire universel et l’imaginaire marocain. En atteste son recours à sa langue natale par l’insertion de mots en italique traduits.

« Jeddi se répète alors cette expression marocaine, ched lardde, accroche-toi au sol […] » (page 116).

Ses remerciements authentiques à la fin du livre témoignent de l’expérience inspiratrice qui a présidé à l’écriture de ce roman vibrant, sensible et engagé au côté des gens de peu et des êtres ailés, ses sentinelles du climat dont dépend pour une part notre survie :

« Je remercie les habitants d’Inzerki, et plus spécifiquement Brahim Chatoui et sa famille. Merci d’avoir partagé, si généreusement, votre savoir, vos traditions, votre toit et votre miel. »

A. S.

Zineb Mekouar, Souviens-toi des abeilles, Gallimard, 176 pages, 19 euros.

Ressources

Informations sur le rucher de Taggart :

Débat avec Sylvie Dodeller, autrice de Rachel Carson, lanceuse d’alerte (l’école des loisirs), vidéo écopoétique n°4 : https://vimeo.com/1051579349/7b57090d0c?ts=0&share=copy

Retrouvez l’ensemble des chroniques de la rubrique « Notre planète » ici.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.