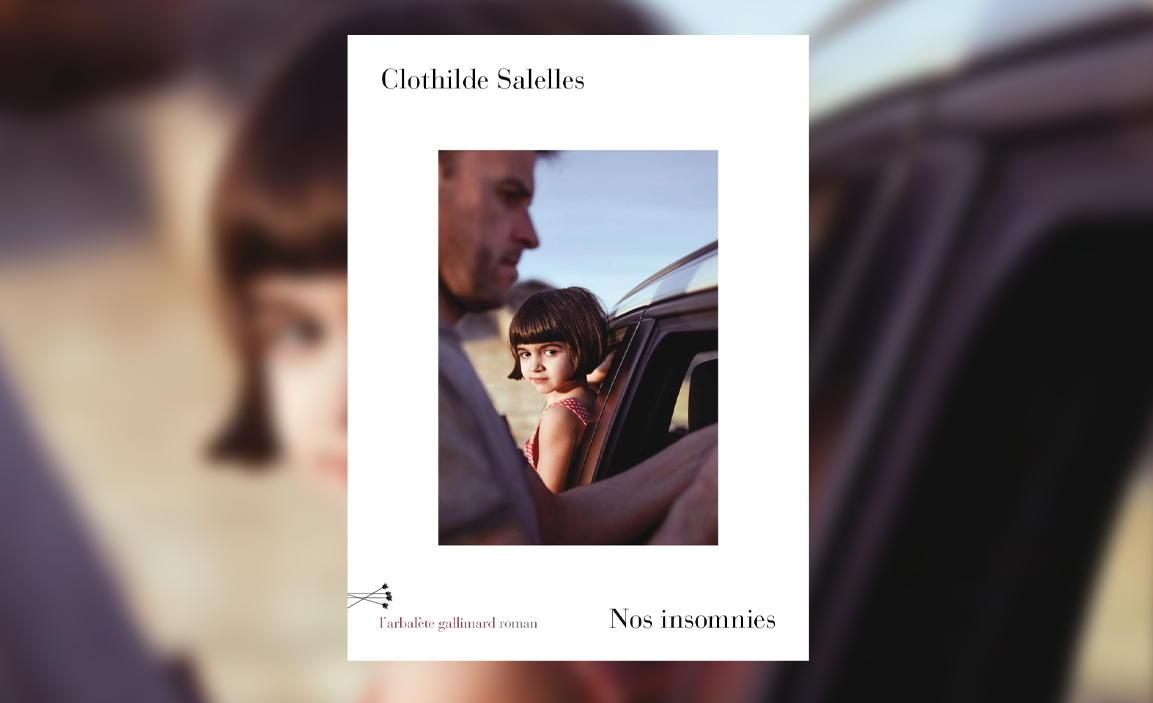

Nos insomnies, de Clothilde Salelles :

père mystère

Une famille qui ne dort pas, en particulier le chef de famille, laisse planer comme une menace dans une maison apparemment sans histoire. Pour son premier roman, Clothilde Salelles s’attaque à un tabou ciselé dans un huis clos.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Une famille qui ne dort pas, en particulier le chef de famille, laisse planer comme une menace dans une maison apparemment sans histoire. Pour son premier roman, Clothilde Salelles s’attaque à un tabou ciselé dans un huis clos.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

L’enfance est affaire d’espaces : la chambre, la maison et la voiture sont quelques-uns de ces lieux dans lesquels on apprend. Dans Nos insomnies, la narratrice du premier roman écrit par Clothilde Salelles doit faire silence pour protéger le difficile sommeil de son père. Elle raconte ce moment, et celui qui suit, quand son père est mort et que la maison devient tout autre, comme elle.

Une maison à la lisière de l’Essonne, loin de Paris, où les personnages ne vont pas, sert de cadre. Un lotissement est en construction, avec tout ce qui en découle. Une forêt sert de refuge au calme. Non loin du pavillon familial, sur la N20, les automobiles roulent sans cesse en un « long serpent lumineux ». Au-dessus, un couloir aérien provoque le bruit, avec les avions qui décollent et atterrissent à Orly. Le père souffre d’insomnie, son épouse aussi, la narratrice et enfin les jumeaux. Nul ne porte de nom et jumeaux ne désigne pas forcément deux garçons. On sait juste qu’ils vivent en osmose et que, grandissant, ils aiment tout démonter, y compris une boîte à musique à laquelle tient la narratrice.

Secret de famille

Dès le début du roman, l’insomnie est désignée comme « secret de famille ». Cela a de quoi surprendre. Cette expression s’applique le plus souvent à des choses autrement graves ou douloureuses. Rien de tel ici. Mais le secret tient aussi au fait que la mère et le père donnent le change. Alors que chez Julie, camarade d’école chez qui il y a des problèmes, il n’existe aucun autre problème dans la famille de la narratrice.

Pas de photos non plus du père ou de la mère, avant les enfants : « Dans cette famille, on laissait les souvenirs se dissiper comme des éclipses dans la mémoire ». On sait que le père a vécu à Roubaix, qu’en 1981, il s’est réjoui de l’élection de Mitterrand, et que ses amis sont plutôt de gauche. Ce qui n’empêche pas cet homme de fréquenter des vacanciers qui ne sont pas de son bord, notamment dans le camping du Sud où la famille passe ses étés. Il faudra attendre son décès pour en apprendre plus sur son enfance.

Une boîte donnée par les grands-parents paternels contient un « fagot de souvenirs » : cartes postales, lettres, montres ou cadeaux d’anniversaire. Parmi ces objets, une figurine de musicien, « ciselée de détails d’une précision troublante, rondeur de son coude, courbe de sa nuque, plis de son accordéon ». Cet objet est à sa façon une métonymie du roman, de l’écriture accomplie de Clothilde Salelles. Tout y est affaire de détails souvent minuscules, impalpables ou d’apparence secondaire. L’attache d’une laisse de chien en est un autre exemple. C’est le dernier achat effectué par le père le jour de sa mort. Il en dit beaucoup sur la relation exclusive qui unissait l’animal à son maître. À sa mort, cette laisse joue un rôle crucial : « La chienne était toujours là, elle avait survécu à son maître, parce qu’elle était investie d’une mission, celle de livrer leur secret ! La mort avait scellé leur pacte, et elle était restée sur terre, telle une créature messagère, Hermès, flamboyant, placer sur notre route de cette destinée indéfectible : nous dire qui était le père. .

« Chutpapadort »

La narratrice ne sait pas qui est cet homme portant son sempiternel gilet marron en laine, fumant des cigarillos et lisant son journal avec assiduité. Il occupe, pour travailler, un cagibi attenant à la chambre de la narratrice. Elle entend le bruit qu’il fait, c’est tout. Le secret qui l’entoure et dont elle découvrira des pans bien plus tard, devenue lycéenne, repose dans ces mots, expressions ou injonctions qui sonnent figées : « départementale », « bruid’travaux », « lotissement », « maldedos » ou « maldetête »,« journédificil », « chutpapadort » ou « chutpapatravaille ». Ce sont des entités dont le sens est parfois vague. La mère demande le silence sans expliquer.

Ce qui vaut pour l’espace domestique vaut aussi quand on se déplace. Au début, c’est « lavoituredepapa » ; une Mazda « trait d’union entre la maison et le reste du monde » se transforme en « un trait d’union qui se faisait barrage, épreuve ». Les voyages vers le sud sont longs, fatigants, rendus bruyants par les jumeaux qui ne comprennent pas. La seule échappée offerte tient à l’humour communicatif du père. Il fait rire, on le suit. C’est bien exceptionnel, comme reste exceptionnel le sommeil facile dans le Sud.

Les camarades de classe ouvrent d’autres portes à la narratrice. Julie, dont la famille a « des problèmes », appartient à une « fratrie volcanique ». Sa mère élève seule les enfants, avec son salaire de caissière en supérette. Chez elle règne une « atmosphère permissive » : « nous y frôlions les arcanes de l’âge adulte », écrit la narratrice, sensible à la verve de Julie : « il lui est arrivé des choses dont elle tirait des historiettes, des mésaventures, des paroles rapportées, un potin, un larcin ».

L’univers de Marion, autre camarade, est tout autre : « chez Marion, le pavillon construit sur deux étages dans notre village, le jardin entretenu, les touches feutrées qui se dégageaient de la moquette et des murmures des parents ».

La description n’est jamais sociologique ni psychologique, deux maux parmi d’autres d’une littérature récente, pour reprendre l’expression d’Olivier Cadiot. Clothilde Salelles donne à voir, à sentir, proche en cela d’un Modiano qu’elle admire. Elle laisse place au silence, à ce que seul le lecteur devinera avec délectation.

Leïla, une camarade de lycée, vient un jour chez elle et constate «[…] il n’y avait pas de place pour un père chez toi ». La narratrice est désemparée. Sa vie change ; les mots reprennent sens. La liberté s’incarne dans la fameuse Mazda du père, et qui devient la « voituredemaman ».

N. C.

Clothilde Salelles, Nos insomnies, collection « L’Arbalète », Gallimard, 256 pages, 20,50 euros.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.