Lumière, l’aventure continue,

de Thierry Frémaux, une ode au « premier des cinéastes »

Invitation à contempler 120 bobines historiques restaurées sur une bande originale constituée de morceaux de Gabriel Fauré, le documentaire hommage du directeur général délégué du festival de Cannes raconte l’émouvante histoire des premiers pas du cinéma.

Par Milly La Delfa, professeure de lettres, Paris

Invitation à contempler 120 bobines historiques restaurées sur une bande originale constituée de morceaux de Gabriel Fauré, le documentaire hommage du directeur général délégué du festival de Cannes raconte l’émouvante histoire des premiers pas du cinéma.

Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de Lyon et délégué général du festival de Cannes, s’est donné la mission de « remettre les vues Lumière sur grand écran ». Grâce à la restauration de 120 bobines, il invite les spectateurs à s’absorber dans la contemplation de ce film Lumière né du montage – presque de la couture – des films Lumière, bercés par la musique de Gabriel Fauré et emmenés par la voix du réalisateur qui raconte l’histoire si émouvante des premiers pas du cinéma.

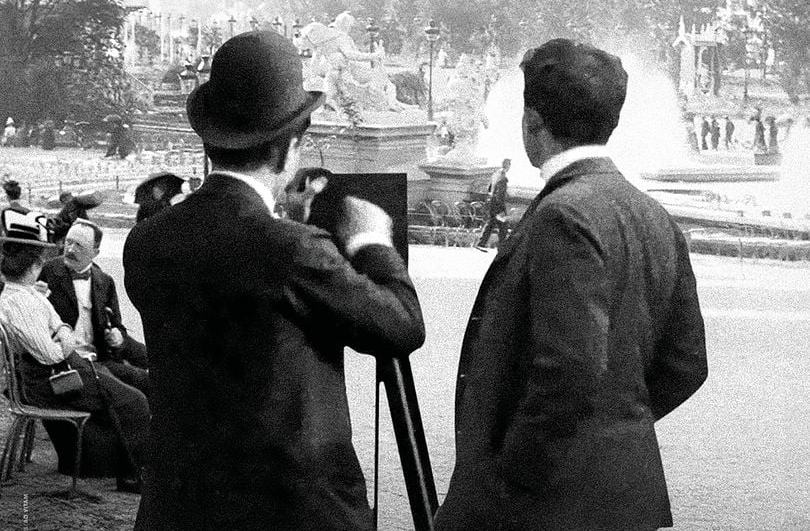

« Lumière, c’est déjà le cinéma. » Cette déclaration, qui résonne dès le prologue du film, semble être l’aiguillon du projet de Thierry Frémaux dans ce second documentaire sur les vues Lumière, sorti neuf ans après le premier Lumière, l’aventure commence[1]. En une centaine de minutes, le réalisateur revient sur la prime enfance du septième art à travers l’histoire de ses inventeurs : les frères Lumière.

La voix off rappelle, avant même la scène inaugurale du film, un ralenti en plan serré de La Sortie de l’usine Lumière à Lyon[2], l’idée d’Antoine Lumière, le père de Louis et d’Auguste. Ayant fait l’essai du kinétoscope, cette visionneuse individuelle inventée par Thomas Edison, Antoine Lumière est persuadé qu’il « faut faire sortir le film de la boîte ». Il pose là l’une des premières caractéristiques du cinéma : c’est une expérience artistique qui se vit à plusieurs et suppose que les spectateurs se fondent les uns aux autres pour devenir public.

Alternant entre récit des origines – la légende voudrait que Louis Lumière ait conçu le cinématographe en une nuit d’insomnie – et analyse filmique, Thierry Frémaux tient à souligner la dimension esthétique de ces morceaux de cinéma de cinquante secondes. Il rappelle que chacun d’entre eux contient les éléments fondamentaux d’un film : le sujet-le cadre-le plan. Certaines vues, comme la sortie d’usine ou le plan séquence de Batterie dans la montagne, font l’objet d’une véritable réflexion sur leur composition, notamment en termes de plan, de mouvements de caméra ou du rapport entre champ et hors-champ. Dans Batterie dans la montagne, la voix off commente l’écho entre l’avancée des soldats de l’arrière-plan au premier plan où ils vont se coucher au sol et le ruissellement d’un torrent ou le panache d’un nuage de fumée. Le cadre est saturé d’éléments et ne cesse pourtant d’être dynamique, ce qui traduit un sens certain de la réalisation. Dès ses prémices, le cinéma « c’est déjà de la mise en scène ».

Des vues du monde entier

Thierry Frémaux souligne également qu’à partir de 1896, Louis et Auguste vont s’entourer d’opérateurs qui sillonnent la surface du globe pour « filmer des vues du monde entier », donnant au pittoresque ses lettres de noblesse. De Kyoto à Saïgon, les frères Lumière font du cinéma l’art de « dire ce qu’est la vie sur terre » grâce à leurs « panoramas ». Vaste mouvement horizontal de caméra, l’ancêtre du travelling latéral, le panorama est la « marque des films Lumière ». Il plonge le spectateur dans la contemplation apaisée et fluide du paysage urbain, lagune vénète et port de Toulon, ou dans l’émotion de retrouver des gestes disparus, le mouvement rythmique des laveuses ou bien encore l’exultation d’une bataille d’oreillers de plumes – forcément allergènes mais tellement cinématographiques !

Outre ces rappels historiques et esthétiques, la leçon de Thierry Frémaux est savoureuse d’échos à ces œuvres vieilles de plus d’un siècle et à celles qui ont suivi. Comparant la rixe de L’arroseur arrosé au face à face de Godzilla et King Kong, certains paysages avec le cinéma impressionniste de Jean Renoir, des plans – des militaires dans une cour de caserne – avec ceux de John Ford ou de Maurice Pialat, le réalisateur invite à ouvrir les yeux sur la richesse et la beauté concentrées dans quelques mètres de pellicule. Thierry Frémaux confie même un petit secret d’initié : les pellicules Lumière se reconnaissent à la perforation ronde sur leurs côtés, là où les pellicules des autres cinéastes arborent trois perforations carrées. Ce détail technique fait signe et rappelle qu’à ses débuts, le cinéma était avant tout l’impression du monde sur une bobine.

Une magistrale leçon de cinéma

Au-delà de cette histoire des films Lumière et de la lecture qu’en donne Thierry Frémaux, son film happe le public et l’invite à « regarder le monde en mouvement, en vitesse, en tendresse ».

Mosaïque de ces morceaux de réel que le cinématographe est capable de donner à voir, Lumière, l’aventure continue est une démonstration virtuose de l’art de l’écriture qu’est le montage. En effet, Thierry Frémaux livre une véritable construction narrative comme le souligne la présence de cartons qui scandent le chapitrage. L’usage de ces intertitres « Inventer le public », « plaire au public », « Terres lointaines », est tout autant un clin d’œil aux cartons du cinéma muet qu’une voie tracée par le réalisateur à travers ces cent-vingt vues.

Ainsi, dans « plaire au public », le montage juxtapose, sous le thème des temps militaires, de grandes réussites de mise en scène comme l’arrivée face caméra de la cavalerie au grand galop emmenée par un commandant l’épée au poing et le « plan raté » de la revue d’un amiral. Cette « vue 812 » où l’amiral tourne trop vite le dos à la caméra et quitte le champ, provoquant la débâcle parmi ses hommes et au sein du plan, montre combien la réussite d’une vue est toujours un miracle de minutie et « un moment solennel ».

Les larges pans de morceaux composés par Gabriel Fauré qui nappent les vues rappellent quelle magie peut naître d’une union intime entre l’image et la musique. Jamais illustratives, les compositions de Fauré semblent accentuer la profondeur des images puisqu’elles ne peuvent en étendre la durée. Sur ces notes se pose la voix de Thierry Frémaux dont les commentaires, précis, parfois drôles et toujours attendris, donnent l’impression que le cinéaste s’adresse à chacun, heureux d’accompagner le spectateur dans ce voyage dans le temps.

Le film fait revivre sur grand écran des images que le temps aurait pu faire disparaître. Il réalise, à sa manière, l’espoir secret de ces inventeurs de la fin du 19ème siècle : faire que « la mort cesse d’être un absolu ». Pour rappel, Thomas Edison souhaitait que son phonogramme, inventé une dizaine d’années avant le cinématographe, conserve la voix d’un être aimé pour permettre aux vivants – « ceux qui restent[3] » – de la réécouter. Il avait tenté, dans ses dix dernières années, d’inventer un nécrophone qui lui aurait permis de communiquer avec les morts. Les frères Lumière ont capté « l’image des êtres ». C’est sur grand écran, ce tableau privilégié, « le seul qui produit la clarté du regard », qu’un siècle plus tard, le public peut encore en profiter.

M. L.-D.

Lumière, l’aventure continue, film français (1h44) de Thierry Frémaux.

[1] Lumière, l’aventure commence, Montage de 108 vues Lumière, Thierry Frémaux, 2016

[2] Ce film est l’une des dix vues que présente Antoine Lumière au Salon Indien du grand Café à Paris le 28 décembre 1895

[3] Ceux qui restent, Film d’Anne Le Ny avec Emmanuelle Devos et Vincent Lindon, 2007

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.