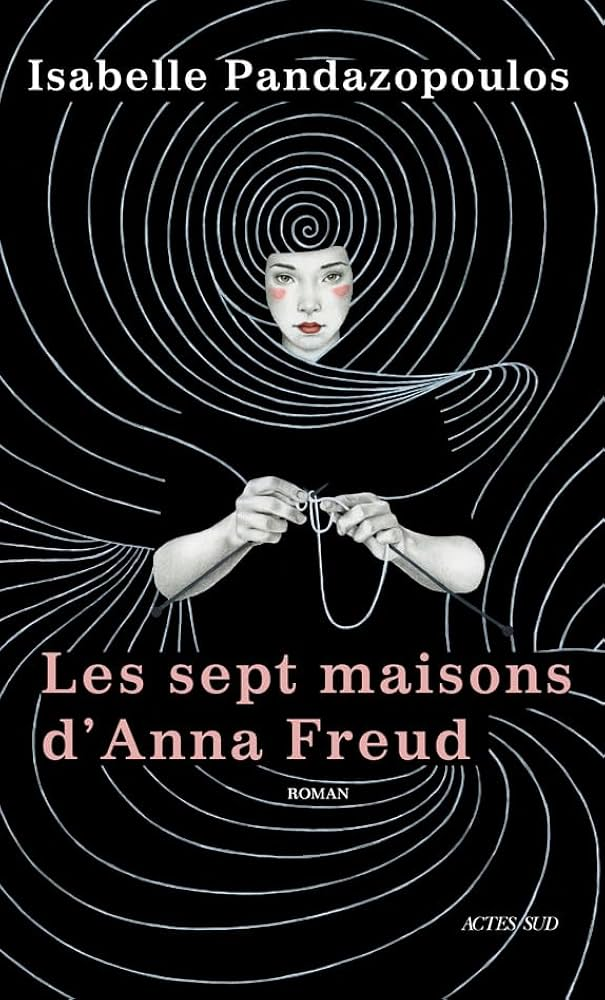

Les Sept Maisons d’Anna Freud,

d’Isabelle Pandazopoulos :

au nom de la fille

Dans un roman en prisme, Isabelle Pandazopoulos ressuscite la figure énigmatique d’Anna Freud, un personnage loin de la dogmatique héritière que l’histoire de la psychanalyse a trop souvent mise en avant et pionnière de la clinique des enfants.

Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

Dans un roman en prisme, Isabelle Pandazopoulos ressuscite la figure énigmatique d’Anna Freud, un personnage loin de la dogmatique héritière que l’histoire de la psychanalyse a trop souvent mise en avant et pionnière de la clinique des enfants.

Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

Une image d’Épinal fait d’Anna Freud la gardienne du temple de son père Sigmund Freud, la continuatrice, celle qui, arc-boutée sur les dogmes paternels, se serait battue bec et ongles pour sacraliser son œuvre. Le père de la psychanalyse l’avait surnommée son « Antigone », et une photo bien connue, prise dans les Dolomites en 1913 et la montrant à son bras, semble lui donner raison.

en vacances dans les Dolomies italiennes (1913)

En réalité, Anna Freud fut bien plus que cela, et c’est le mérite d’Isabelle Pandazopoulos que de le montrer dans Les Sept Maisons d’Anna Freud[1].

Le roman s’ouvre sur une scène magistrale qui, d’emblée, donne au récit une connotation ésotérique dont il ne se départira jamais vraiment. À l’entrée du 20 Maresfield Garden, demeure londonienne où les Freud ont fixé leur exil après l’annexion de l’Autriche par les nazis, une jeune infirmière attend qu’on lui ouvre la porte. C’est Martha, la mère de famille, qui la reçoit.

« Vous êtes juive ? », lui demande immédiatement la matriarche. La jeune femme sursaute, connaît-elle Azraël, l’ange de la mort ? Il semble en effet planer au-dessus de la maison : Anna, dernière fille de Martha, est entre la vie et la mort, rongée par une fièvre persistante. « Le médecin, poursuit Martha, m’a annoncé ce que je savais déjà. Alors voilà ce que j’ai décidé. Si jamais Azraël a l’audace de passer le seuil de la chambre d’Anna, il faudra lui donner le change, l’induire en erreur. Vous comprenez. Pour faire diversion, chez nous, on donne au malade un autre prénom. Comme ça, Azraël vient pour quelqu’un qui n’est pas là. Et il retourne d’où il est venu. » Martha Freud invite donc la jeune infirmière à échanger son nom avec celui d’Anna.

Chacun sait, surtout ceux qui ont fréquenté un peu la psychanalyse, combien les noms sont importants. La jeune femme, qui semble aux abois, accepte malgré son scepticisme. Elle sera Anna, et Anna sera Amy Lauster.

En pleine déréliction, Anna prend Amy pour confidente et lui raconte, par bribes, sa vie, son adolescence rebelle, les conflits avec sa famille (elle aurait voulu devenir médecin, mais sa famille s’y est opposée), l’anorexie, la rencontre décisive avec Lou Andreas-Salomé dont elle partage sans réserve l’admiration pour les poèmes de Rilke. Lou est celle qui donne à Anna la confiance qui lui manquait pour s’imposer dans les milieux psychanalytiques : « Tu vas écrire aux amis de ton père à Berlin, tu vas leur demander de t’accepter dans leur société de psychanalyse, tu as traduit des textes depuis des années, tu connais les concepts, tu les as compris, tu es née dans la psychanalyse, tu aimes cette science autant que moi. »

De cette impulsion naît la vocation d’Anna. Suivant les conseils de Lou, elle prononce sa première conférence devant la Société psychanalytique de Vienne, « Fantasmes d’être battu et rêverie[2] », qui fait écho à l’essai de son père, Un enfant est battu[3], en 1922. Anna, cette « ombre qu’ils n’avaient encore jamais regardée », va donc s’imposer peu à peu chez les psychanalystes germaniques. La jeune femme a des talents d’oratrice, l’aura d’un nom mondialement célèbre et la volonté d’accomplir une œuvre.

La confrontation avec ses bourreaux

Elle sera bien cette Antigone qu’évoque Freud dans l’une de ses lettres, celle qui accompagne le père dans le déclin inévitable et la souffrance que lui impose un cancer de la mâchoire diagnostiqué en 1923, la seule qu’il autorise à lui poser sa prothèse après ses premières opérations. Elle sera aussi celle qui ose aller au-devant de la Gestapo en 1938, alors que la famille est acculée par les menaces que le Reich fait peser sur les juifs autrichiens. Isabelle Pandazopoulos imagine son éprouvante confrontation avec ses bourreaux, comblant l’ellipse qui se trouve au cœur de la pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt[4] consacrée à cette période, l’écrivaine décrit l’humiliation, les cris des suppliciés.

Anna est aussi cette créature paradoxale, manifestement homosexuelle et qui refuse de l’être. L’arrivée de Dorothy Burlingham à Vienne, en 1925, bouleverse sa vie. La jeune mère d’origine américaine et ses quatre enfants fuient un mari psychologiquement instable et trouveront asile chez les Freud. Dorothy suivra une psychanalyse avec Freud, Anna s’occupera des quatre enfants de Dorothy. La famille Burlingham finit par s’installer dans un appartement situé deux étages au-dessus de celui des Freud. C’est Élisabeth Roudinesco, dans sa préface à la correspondance[5] entre Sigmund Freud et sa fille, qui, la première, met en avant, l’évidence de cette relation : « Anna, écrit-elle, réalise son souhait d’être mère en devenant, à travers la psychanalyse, le “coparent” des enfants de Dorothy ».

Psychanalyse et homosexualité

L’ouvrage d’Isabelle Pandazopoulos permet de mettre en scène les premières altercations entre psychanalystes au sujet de l’homosexualité. L’un d’eux, du nom de Jones, et qu’Anna déteste, parvient à interdire l’exercice de la psychanalyse aux homosexuels, alors que Freud lui-même refuse de considérer l’homosexualité « comme une perversion ». Mais Anna mesure les difficultés et les juge insurmontables : « Homosexuelle, elle détestait ce mot. Les homosexuels étaient jetés en prison. […] son père affirmait qu’ils n’étaient pas pervers. Que ce n’était pas une maladie. Certes. Mais c’était impossible d’être homosexuel. Impossible. De vivre normalement. »

Pourtant, Anna vivra le reste de son existence avec Dorothy et ses enfants, elles achèteront ensemble une maison à la campagne, et fonderont conjointement ces maisons pour enfants qui inspireront Françoise Dolto.

Outre cette prodigieuse plongée dans l’univers de la psychanalyse, Isabelle Pandazopoulos dresse ainsi le portrait de celle qui deviendra une des figures les plus intéressantes de la clinique pour enfant. Son récit vaut aussi pour ce qu’il est, un formidable roman construit à la manière d’un puzzle autour des dialogues qui se nouent entre Anna et sa jeune infirmière, Amy Lauster, qui réussira à l’accompagner jusqu’à la fin de sa vie. Cette dernière symbolise aussi l’espérance dans un monde que le nazisme et la guerre ont ravagé. Contrairement aux tantes d’Anna qui ont toutes péri dans les camps d’extermination, Amy, originaire de Göttingen, a pu échapper aux rafles, se réfugier en Angleterre et devenir, grâce à sa rencontre avec Anna, une psychanalyste qui lui restera fidèle jusqu’au bout.

Ce roman est solidifié par le lien privilégié qui unit ces deux scientifiques. Il montre comment l’alliance de la fragilité et de l’intelligence permet de contrer les forces obscures de l’histoire.

S. L.

Isabelle Pandazopoulos, Les Sept Maisons d’Anna Freud, Actes Sud, 368 pages, 22,50 euros.

Notes

- [1] Isabelle Pandazopoulos, Les sept maisons d’Anna Freud, Actes Sud, 2024.

- [2] Anna Freud, « Fantasme d’être battu et rêverie » (1922), in M.-C. Hamon (éd.), Féminité mascarade. Études psychanalytiques, Le Seuil, 1994.

- [3] Sigmund Freud, Un enfant est battu (1919), Payot, 2019.

- [4] Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur, « Classiques et contemporains », Magnard, 2002.

- [5] Anna Freud, Sigmund Freud, Correspondance 1904-1938, préface d’Élisabeth Roudinesco, Fayard, 2012.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.