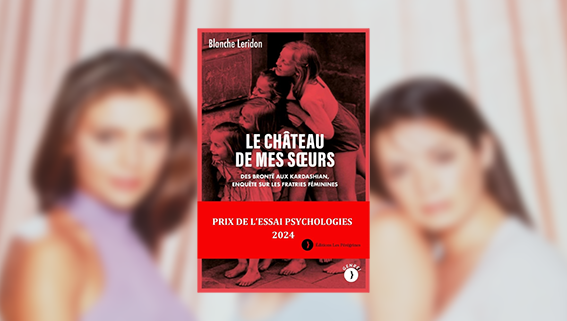

Le Château de mes sœurs.

Des Brontë aux Kardashian,

enquêtes sur les fratries féminines,

de Blanche Leridon : le pouvoir des sœurs

Avec Le Château de mes sœurs, Blanche Leridon se livre à une enquête passionnante qui explore la puissance des sœurs par le biais d’une démarche dialectique, couvrant l’actualité, la littérature et le cinéma, des plus pertinentes.

Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

Avec Le Château de mes sœurs, Blanche Leridon se livre à une enquête passionnante qui explore la puissance des sœurs par le biais d’une démarche dialectique, couvrant l’actualité, la littérature et le cinéma, des plus pertinentes.

Par Stéphane Labbe, professeur de lettres (académie de Rennes)

L’enquête intitulée Le Château de mes sœurs relève de l’essai dans la mesure où Blanche Leridon admet ancrer ses origines dans un vécu personnel. Cette essayiste, directrice du think tank libéral Institut Montaigne, est la cadette d’une sororie de trois filles. Elle explique, dès le début de son ouvrage, que les sœurs Halliwell, trois sorcières héroïnes de la série Charmed, diffusée en France sur M6 de 1998 à 2006, ont enclenché « un tournant dans l’itinéraire de construction que nous menions (inconsciemment) mes sœurs et moi. »

L’image de cette sororie – terme plus approprié que fratrie – contrastait fort avec celle de la comtesse de Ségur par exemple ou de Laura Ingalls Wilder, dont les mémoires ont inspiré La Petite Maison dans la prairie, autre série mémorable. Les trois sœurs de Charmed forment un trio uni, qui ne prend toute sa puissance que lorsqu’il est réuni et parvient ainsi à combattre toutes sortes de forces obscures et malveillantes. C’est à ce pouvoir des sœurs, qui peut s’exercer dans bien des domaines, autres que celui de la démonologie, que Blanche Leridon rend hommage.

Du rejet à l’exemplarité

Les deux premiers chapitres sont construits sur la dialectique du repoussoir et de l’exemplaire. Dans le premier, intitulé « Les indésirables », l’essayiste n’a pas de mal à montrer que, dans un système patriarcal, les sorories sont vécues comme des malédictions. Coûteuses, inaptes à l’exercice du pouvoir, les filles sont considérées comme un fardeau dans une famille, surtout lorsqu’elles se multiplient, que ce soit sous l’Ancien Régime ou dans la société bourgeoise occidentale, dans les sociétés musulmanes ou chinoises d’aujourd’hui.

Par un intéressant renversement de valeurs, Blanche Leridon décoche au passage le point de vue de sa mère qui dit à ses filles : « Vous avez la chance d’être nées du bon côté » : « Paradoxalement nous étions des filles, explique-t-elle, rien sur le papier ne nous empêchait d’être ingénieure nucléaire ou banquière d’affaire mais rien non plus ne nous empêchait de devenir autrices, dessinatrices ou chanteuses ce qui était loin d’être aussi simple pour les garçons, toujours lestés du poids de la responsabilité financière…. »

Les Petites filles modèles, de la comtesse de Ségur, incarnent des figures de docilité et une féminité réprimée qui s’en accommode. Blanche Leridon leur oppose un certain nombre de sorories médiatiques dont les Kardashian, fondatrices d’une « nouvelle grammaire du féminin » qui récuse l’assujettissement.

Rivalité et complicité

Le deuxième moment dialectique (chapitres 3 et 4) oppose rivalité et affection. Suivant un poncif, les médias aiment à mettre en scène la rivalité supposée des sœurs (les Middleton par exemple), mais il est un état de fait trop souvent tu : les sœurs, parce qu’elles ont un passé commun qui les a conduits à une intelligence mutuelle tacite, n’ont de cesse de se retrouver. Blanche Leridon trouve dans les travaux de la psychanalyste Mélanie Klein les raisons d’une synthèse fréquente : « Le désir fratricide bien réel est corrigé par ce qu’elle appelle un “désir de réparation”. »

Créativité et destruction

Le troisième moment de l’ouvrage, sans doute le plus intéressant, oppose « sœurs démiurges » et « sœurs assassines ». Les sœurs démiurges sont ces sorories créatrices : les sœurs Brontë, Alcott, Bell (nom de Virginia Woolf), Beauvoir, Nardal (pionnières de la négritude), dont l’élan créateur est stimulé par la présence des sœurs.

Toutes ces trajectoires connaissent des déséquilibres, des injustices, mais « leur substrat commun est plus puissant encore ». Et, lorsque Blanche Leridon s’attaque à celles qu’elle appelle les sœurs assassines, elle en trouve des exemples aussi bien dans les faits divers que dans les mythes, qu’il s’agisse des sœurs Papin, dont les crimes seront utilisés par Genet dans Les Bonnes, de Philomèle et Prognée, reprises par Ovide et Chrétien de Troyes, ou des Weird Sisters de Shakespeare. Celles-ci rappellent que la figure de la sorcière, comme celles de ces femmes assassines, est une image horrifiante dont toutefois l’imaginaire contemporain se défait pour les célébrer comme les représentantes d’un ordre nouveau, figures de femmes puissantes que le patriarcat ne parvient pas à soumettre.

« Libérée, délivrée… »

Le dernier chapitre, « Libérée, délivrée » défend la nécessité de « réhabiliter » la figure de la sœur « dans le discours féministe ». Il ne s’agit pas d’un acte de validation de la société patriarcale « mais l’un de ses plus puissants détournements », insiste Blanche Léridon. « En érigeant les sœurs en système on ne consent pas au système, on l’atomise de l’intérieur. » Les sœurs de la Reine des neiges (version Disney), dont le dénouement valorise la « puissance de l’amour des sœurs, constitue, selon l’autrice, l’un de ses petits adjuvants à la reconnaissance du pouvoir des sœurs qui peut transformer le monde. »

L’essai de Blanche Leridon est un ouvrage captivant qui couvre tous les domaines de l’actualité, de la littérature et du cinéma. Elle s’attaque aux stéréotypes relatifs aux sorories et montre combien l’acceptation d’une sororité positive constitue une force aussi bien créative que politique lorsqu’elle déjoue les représentations que les sociétés patriarcales lui ont imposées. Il s’agit donc à la fois d’une analyse féministe pleine d’optimisme et d’une enquête qui ouvre des pistes de réflexions stimulantes dans le domaine des arts, de la sociologie et de la psychologie.

S. L.

Blanche Leridon, Le Château de mes sœurs. Des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines, Les Pérégrines, 240 pages, 20 euros.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.