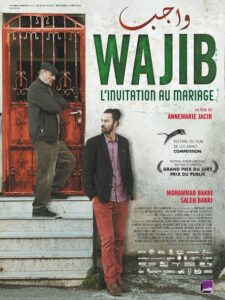

"Wajib, l’invitation au mariage", d’Annemarie Jacir

Deux hommes dans une voiture. Le père, le fils. Qui, durant une journée, circulent dans la ville, discutent, plaisantent, se confient, se disputent, et s’arrêtent régulièrement pour rendre une courte visite à la famille ou aux amis.

Deux hommes dans une voiture. Le père, le fils. Qui, durant une journée, circulent dans la ville, discutent, plaisantent, se confient, se disputent, et s’arrêtent régulièrement pour rendre une courte visite à la famille ou aux amis.

Le porte-à-porte auquel les deux hommes se livrent patiemment répond au « wajib » (« devoir »), une coutume palestinienne consistant à remettre en main propre des dizaines (des centaines !) d’invitations de mariage.

En l’occurrence, celui d’Amal, fille de l’un, Abu Shadi, professeur, la soixantaine, divorcé, et sœur de l’autre, Shadi, architecte d’une quarantaine d’années, installé à Rome. Deux personnages interprétés avec brio par les acteurs Mohammad Bakri et Saleh Bakri, respectivement père et fils, à l’écran comme à la ville.

Une journée. Deux hommes. Une voiture. Le dispositif de Wajib est connu. Il est simple. On le sait également astucieux depuis que des réalisateurs iraniens, d’Abbas Kiarostami (Le Goût de la cerise, 1997 ; Ten, 2002) à Jafar Panahi (Taxi Teheran, 2015), en ont épuisé la richesse dramaturgique, repoussant les limites du genre hollywoodien du road-movie. Il pique ici d’autant plus la curiosité que le tandem père-fils sillonne l’agglomération de Nazareth dont le cinéma ne nous a guère donné de nouvelles depuis l’extraordinaire Intervention divine d’Elia Suleiman en 2002.

Trouver sa place

Le moteur du troisième long-métrage de la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir, que l’on avait découverte avec Le Sel de la mer en 2008, est le « wajib » ; son véhicule, une antique Volvo bleue. D’un bout à l’autre du film et de la ville, cette voiture transporte sa lourde charge de souvenirs et de rancunes, et nous offre de parcourir un pan d’histoire familiale et de géographie urbaine.

La circulation dans l’espace est alors l’occasion d’un voyage dans le temps, où chaque pause/pose est à voir comme un instantané, révélateur d’une existence, d’hier à aujourd’hui, sous pression. Car le temps (historique), ici plus qu’ailleurs, a marqué les espaces et les esprits. L’existence y est oppressante. On vit à Nazareth, vieille ville arabe à forte densité, à l’étroit ; les Palestiniens (chrétiens à 40 % et musulmans à 60 %) y ont des droits limités. Comme les barrières qui les cernent, on les appelle là-bas les « Palestiniens invisibles », citoyens de seconde classe de l’État d’Israël. Difficile, donc, d’y trouver sa place, comme le suggère la scène des pneus crevés…

Esprits limités

La déambulation dans la ville, avec ses arrêts, ses tours et ses détours, donne bientôt le sentiment d’une errance sans fin, d’un mouvement inerte ou d’un va-et-vient un peu absurde avec passage répété par le même rond-point, symbolique de la traversée d’une autre ligne invisible séparant le quartier du « Haut-Nazareth » (Nazerat Illit), où vit une colonie juive depuis 1957, et le reste palestinien de la ville.

Toutes ces limites et frontières apparaissent comme un empêchement à être et à s’épanouir, à vivre ensemble, y compris avec des Israéliens accorts ou pacifiques (l’échange de regards dans le restaurant). Elles brident les esprits que le père sait adoucir pour ne pas froisser, décevoir, ou déchoir aux yeux de ses proches.

Le fils, de retour au pays pour quelques jours, ne voit, en revanche, pas les choses de la même manière. La plupart du temps au volant du véhicule (de la fiction), il a charge d’assumer l’autre point de vue du film. D’apporter la contradiction, en quelque sorte. En vivant à Rome, Shadi a pris de la distance et développé un regard critique sur son propre pays, et n’a de cesse de déplorer la saleté des rues, la hideur des bâches sur les murs, ou encore les désagréments ordinaires montés (par rancœur, frustration ?) en voies de fait.

À ses yeux d’exilé dessillé, le décor n’a pas changé, comme les esprits, repliés sur eux-mêmes, leurs traditions et leurs certitudes. On le croit médecin ; il est architecte, donc il « travaille dans le bâtiment ». En quelques répliques d’un humour souvent désabusé (circulant également dans les silences et regards), la question du retour au pays – impossible ? – est posée.

Refaire connaissance

Chemin faisant, le père et le fils tracent une ligne qui relie la communauté, et dessine les contours d’un portrait, d’une société qui en dit long sur son état de fatigue et d’exaspération. Sans doute, aurait-on aimé que certains des personnages rencontrés fussent davantage développés.

Chemin faisant donc, le père et le fils, séparés depuis longtemps, se retrouvent et doivent dans l’espace confiné de l’habitacle du véhicule, refaire connaissance. L’angle du champ-contrechamp, du fils au père, du père au fils, capte des regards dans lesquels passent des années de tensions et de désaccords ; la ligne de partage des images dresse un mur d’incompréhension entre les deux vers lequel progresse dangereusement la dramaturgie.

On aurait pu, de fait, prendre Wajib, par son milieu, et par ce qu’il a de plus universel. Et dire que c’est toujours la même histoire, la même querelle qui divise les pères et les fils. Un départ, un envol. Parfois vécu comme une déchirure, ou comme ici une trahison. Que l’on reproche parce que ce départ tient de la fuite, et que l’on jalouse aussi un peu parce qu’il contient du courage. Et ce sentiment amer qui mine de l’intérieur se manifeste d’abord par des vétilles, des petites tracasseries, ou des reproches que le père adresse à son fils, longueur des cheveux, couleur de chemise, ou inversement, goûts musicaux désuets, vieille propension à la cigarette, etc.

Une petite guerre générationnelle, en somme, traitée encore une fois sur le mode humoristique comme seul espace d’entente entre le père et le fils, et autre moment de détente pour ce que l’intensité du dispositif peut avoir d’oppressant.

Un tour pour rien ?

La tension entre les deux hommes est, bien sûr, exacerbée par le contexte singulier de la ville. Le père blâme son fils d’avoir déserté son camp, sa famille, sa terre. Et, circonstance non moins aggravante, d’avoir pris pour compagne la fille d’un dirigeant de l’OLP, perçu par lui comme un carriériste peu soucieux du sort des Palestiniens en général et de ceux qui s’entassent à Nazareth en particulier.

Longtemps larvé, le conflit, augmenté du double sentiment d’abandon du vieil homme par sa fille (qui se marie) et par son ex-épouse (qui se défile à l’heure du mariage pour cause de mari mourant), éclate autour d’un énième, mais non moins important, motif de crispation entre les deux hommes. Le père, diplomate, envisage d’inviter un ami juif, « inspecteur du savoir » (selon la terminologie officielle), tandis que son fils, qui ne voit en celui-ci qu’un mouchard auprès des autorités, en refuse catégoriquement l’idée.

La guerre des hommes infuse le conflit du père et du fils, et les renvoie dos-à-dos, ou plutôt face à face dans une scène-climax littéralement déchirante. Au terme de cette journée de mains tendues et d’invitations de mariage, la désunion familiale, sur fond de division des peuples, est plus grande que jamais.

La narration circulaire ramène-t-elle pour autant les deux protagonistes au point de départ ? Pas vraiment. Après avoir longuement tourné en rond dans la ville, le père et le fils auront accompli un petit bout de chemin l’un vers l’autre. La cigarette qu’ils partagent ensemble au soir de leur épopée apparaît soudain comme un petit espace de temps gagné sur leurs désaccords, cependant que monte, plane et persiste dans le lourd silence des volutes étoilées le doute des aubes bientôt réconciliées.

Philippe Leclercq