Vers Philippe Jaccottet, de Sébastien Labrusse :

élégie réparatrice

Le Printemps des poètes bat son plein jusqu’au 31 mars. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce poète discret, épris de nature, de peinture, de lumière et de clair-obscur. À conseiller en lecture complémentaire au lycée.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Le Printemps des poètes bat son plein jusqu’au 31 mars. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce poète discret, épris de nature, de peinture, de lumière et de clair-obscur. À conseiller en lecture complémentaire au lycée.

Par Norbert Czarny, critique littéraire

« L’effacement soit ma façon de resplendir » : ce vers de Philippe Jaccottet apparaît dans La Semaison, « recueil de graines légères »paru chez Gallimard en 1984. Depuis, le poète condense une œuvre poétique qui privilégie l’intime, le discret, l’invisible. La violette en serait un symbole, cette fleur aimée qu’il célèbre, comme tout ce qui touche à la flore, aux fruits, plus largement au paysage.

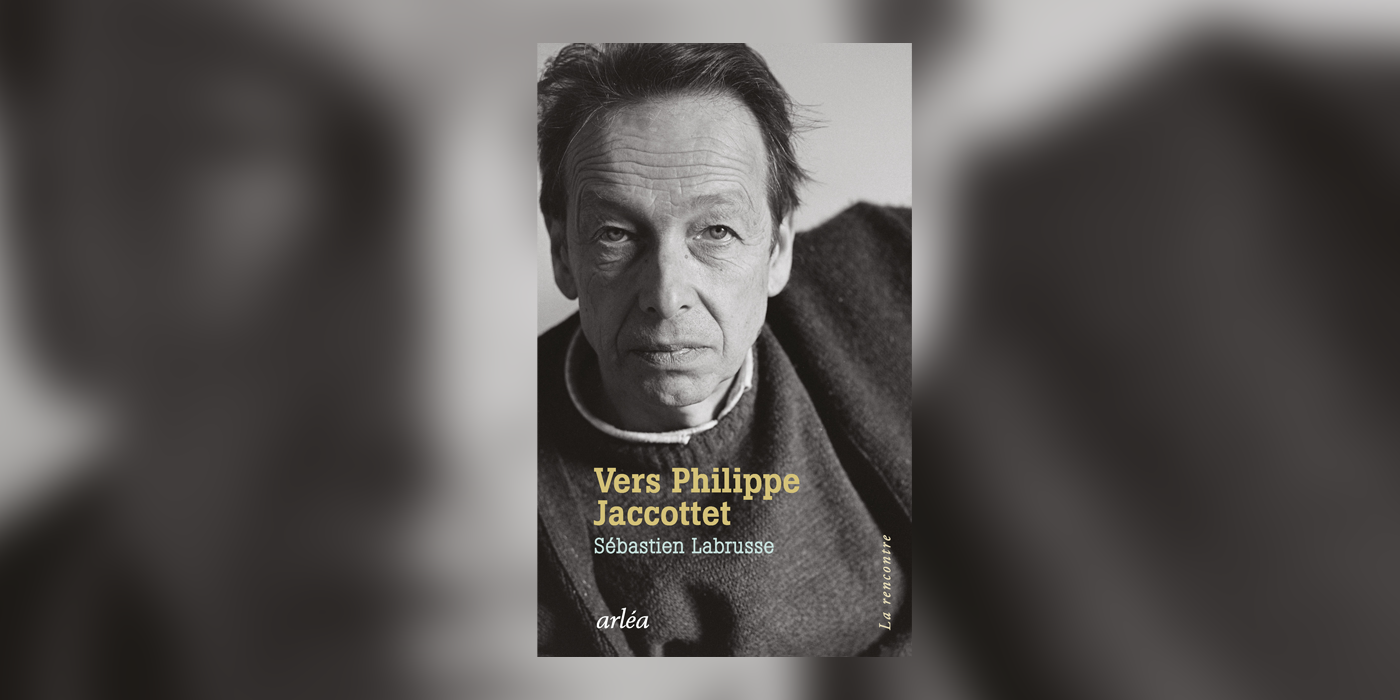

On célébrera, le 30 juin 2025, la naissance de ce poète mort le 24 février 2021. Sébastien Labrusse lui consacre un ouvrage, Vers Philippe Jaccottet. Il a lui-même découvert le poète quand, étudiant en lettres souffrant d’un climat aride et savant sous l’influence d’un formalisme mal compris, il est tombé sur son Cahier de verdure (Gallimard, 1990) dans une librairie. Il fut frappé par cette prose poétique, ces fragments qui, selon son mot, « ne claironnent pas ». Il a écrit à l’auteur qui l’a convié chez lui, à Grignan (Auvergne-Rhône-Alpes). On sait l’importance du « grandécrivain », mot inventé par Robert Musil pour désigner Thomas Mann et quelques autres importants qui plastronnent. Jaccottet n’était pas de ce genre. Il a accueilli le jeune admirateur avec simplicité, et la relation s’est prolongée à travers les ans.

Traverser ses paysages

Aller vers Philippe Jaccottet passe par une traversée des paysages que le poète a élus, à commencer par ce village de la Drôme qu’il a choisi au début des années 1950 parce qu’y vivre était moins coûteux qu’à Paris. Il avait décidé de devenir traducteur, de Musil, Ungaretti ou Homère, notamment. Vivre de ce métier avec une famille lui semblait difficile dans la capitale. D’autant que Philippe Jaccottet n’était pas mondain, pas intéressé par le milieu littéraire, même si, comme le rappelle Sébastien Labrusse, il y avait des amis. Beaucoup lui ressemblaient par leur discrétion qui les rendait marginaux : Henri Thomas, André Dhôtel, voire Francis Ponge, n’appartenaient à aucune coterie, aucune école. L’une des questions que pose Sébastien Labrusse au début de son livre, c’est pourquoi une telle attirance pour ses livres qu’il dit « démunis » ? Philippe Jaccottet n’a pas l’aura d’un André Breton ou d’un René Char, mais il aime ses courts recueils.

Sébastien Labrusse construit son livre en retraçant à grands traits le parcours du poète. Puis il montre la place qu’occupe le paysage dans son œuvre avant de s’attacher aux peintres avec lesquels il a collaboré. Un entretien de 2011 sur la peinture clôt le livre dans une belle cohérence.

En 1941, le jeune Jaccottet fait une rencontre décisive ; celle de Gustave Roud, son aîné, poète et traducteur, suisse comme lui. Un discours le marque, qui célèbre le chant de l’alouette en tant qu’il dépasse le langage, réveille un monde. Gustave Roud fait également l’éloge de la marche, et Jaccottet y songera en arpentant la campagne provençale : La promenade sous les arbres, À travers un verger.

Lumière et leurre

Mais Philippe Jaccottet n’est pas qu’un poète bucolique, chantre de la campagne, du ciel et des collines. Très jeune, il a découvert les photos représentant les suppliciés du Vercors et l’horreur des camps nazis. Son premier recueil intitulé Requiem, sorte d’élégie réparatrice sur les victimes de la guerre, ne figure pas dans le volume de la Pléiade qui lui est consacré. Il parait en 1991. Il faut attendre La clarté Notre-Dame, recueil posthume (Gallimard, 2021) sur la fugacité de la vie, les lueurs d’espoir ou d’effroi qui la traversent, pour trouver le lien entre l’intime et l’universel, à travers les prisonniers de Palmyre notamment, et ses évocations de la tragédie syrienne.

« Deux réalités se font ainsi face dans l’expérience de Jaccottet, écrit Philippe Labrusse. La lumière à la fois tendre et pure, qui éclaire le berceau des feuillages, et ce qui bafoue cette lumière, la retourne ». Philippe Jaccottet se méfie des images, et notamment du flux ininterrompu des photos et films qui empêchent de comprendre plus qu’ils éclairent.

Cette méfiance se traduit autrement en matière de peinture. Dans l’entretien de 2011, le poète révèle que sa découverte de la peinture a été tardive. Il n’allait pas au musée seul et quand on l’y emmenait, il faisait comme Cézanne ou Giacometti : il observait les visiteurs plus qu’il ne contemplait les toiles.

Sa vraie découverte de cet art coïncide avec une rencontre amoureuse qui traversera le temps. Anne-Marie, née Haesler, son épouse, est peintre. Elle se sent proche de l’œuvre de Bonnard et la lui fait aimer. De même pour Piero della Francesca, qui sera son premier choc visuel. Ensuite viendront Chardin, Poussin, Cézanne. Sébastien Labrusse fait le lien entre leur « expérience de la lumière » et une « vie intérieure ».

La plupart des peintres avec qui Philippe Jaccottet dialogue sont des figuratifs. « L’expérience du paysage n’est pas seulement une expérience du visible, remarque Sébastien Labrusse. Elle est, plus précisément, une expérience de l’invisible dans le visible. Le mot paysage, par son étymologie, rappelle combien l’expérience du terrestre se rattache à celle du sacré. » L’un de ces « alliés substantiels », Nasser Assar, dit de la peinture d’Anne-Marie Jaccottet qu’elle lui « lave le regard ». On pourrait en dire autant des poèmes et proses de son époux.

Apprécier l’œuvre de Claude Garache et d’Alexandre Hollan n’empêche pas Philippe Jaccottet de se sentir très proche de Giacometti : « Le plaisir de faire une promenade dans la forêt a disparu complètement pour moi, parce que le premier arbre sur un trottoir à Paris, c’est déjà assez, écrit-il. Cela me suffit déjà comme arbre ; et d’en voir deux cela me fait déjà peur. »

Dans l’œuvre de Jaccottet, explique Sébastien Labrusse, le souci du paysage est aussi l’expression d’une inquiétude face à ce qui disparaît. Le poète voit dans la plus humble des fleurs « l’humanité du paysage faite de bonté et d’indigence ». En somme, et loin de tout utilitarisme, ce qui fonde notre lien avec ce qui nous fait vivre, sans que nous le voyions toujours.

Philippe Jaccottet n’était pas un poète qui clame ou tonitrue. Il suivait un chemin sans éclat et traduisait en mots simples la splendeur de la Provence, évitant autant que possible le mensonge des mots : « J’aurais voulu parler sans images, simplement / pousser la porte ». Sébastien Labrusse, autrefois jeune homme qui maintenant pousse la porte avec ce livre, donne envie à tout un chacun d’aller vers ce poète.

N. C.

Sébastien Labrusse, Vers Philippe Jaccottet, Arléa, 176 pages, 21euros.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.