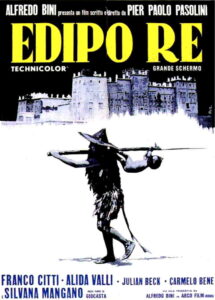

"Œdipe roi", de Pasolini, pas à pas

L’objet de cet article n’est pas de comparer la pièce de Sophocle et le film de Pier Paolo Pasolini, ni de chercher à caractériser à tout prix quelle sorte d’adaptation Pasolini a créée. Ce n’est pas le degré de fidélité qui nous préoccupe ici. Nous chercherons plutôt à envisager le film de Pasolini comme une entité singulière qui s’efforce de raconter sa propre histoire avec les moyens du cinéma.

L’objet de cet article n’est pas de comparer la pièce de Sophocle et le film de Pier Paolo Pasolini, ni de chercher à caractériser à tout prix quelle sorte d’adaptation Pasolini a créée. Ce n’est pas le degré de fidélité qui nous préoccupe ici. Nous chercherons plutôt à envisager le film de Pasolini comme une entité singulière qui s’efforce de raconter sa propre histoire avec les moyens du cinéma.

Ceux-ci ne sont pas un vecteur qui permet de conduire la fiction, c’est l’enjeu même de la fiction. Cette notion peut être difficile à faire passer auprès des élèves, aussi essaierons-nous de nous trouver au plus près du geste narratif et fictionnel de Pasolini pour comprendre comment sa conception du récit permet d’inventer des trouvailles poétiques absolument cinématographiques.

Le texte de Sophocle se trouve évidemment en arrière-plan de notre travail, mais il n’en est pas le moteur privilégié. Le cœur est constitué par les images de Pasolini, la façon dont il prend en charge les corps et dont il attise et provoque constamment les émotions du spectateur.

.

Une furie narrative

Pour cela, nous n’avons pas privilégié les entrées techniques. Nous partons des choix de représentation de Pasolini pour comprendre quel est ou plutôt quels sont “ses” Œdipes et comment la technique cinématographique favorise son imagination créatrice. Cette part narrative est essentielle chez lui puisqu’elle innerve son œuvre romanesque, poétique, théâtrale et polémique.

Cette envie de raconter est constante, comme l’est également sa volonté de s’adapter à tous les arts pour déployer sa furie narrative. C’est en étant attentif aux différents objets de son récit – Œdipe roi est-il pour Pasolini le récit d’une chute, d’une malédiction, d’un miracle, d’une rédemption, d’une réconciliation, d’un exil ? – que nous pourrons mieux comprendre comment les puissances de l’art cinématographique (violence, méditation, stupeur, érotisme, fascination) sont célébrées.

Les élèves pourront mieux saisir à la fois ce qui peut être énigmatique, surprenant, déstabilisant à première vision et comment les inventions de Pasolini sont encore riches et inspiratrices aujourd’hui.

.

I. Les âges et les états d’Œdipe

.

La linéarité chronologique du film peut surprendre. Pasolini jongle avec les espaces (de Bologne aux paysages africains) comme avec les repères temporels (de la modernité à une époque archaïque réinventée et fantasmée). Pourtant, le destin d’Œdipe ressemble à une ligne droite, de la naissance à une forme de salut énigmatique et absolument heureux. Il suit l’évolution d’un corps, de sa naissance jusqu’au terme de son trajet, dans le pré de son enfance.

Il est intéressant, au-delà du repérage des ellipses temporelles, de relever qu’à des corps différents correspondent des histoires différentes et, en conséquence, des faces différentes du personnage d’Œdipe. Œdipe, pour Pasolini, n’est pas qu’un roi qui est forcé de se retourner sur son passé pour découvrir une infamie refoulée (et non perçue comme telle). Il est un individu qui, dès sa naissance, doit vivre avec une haine fondamentale et injuste, vis-à-vis de laquelle il n’a pas de culpabilité à avoir : la haine jalouse de son père. Sa vie n’est donc pas qu’une histoire pleine d’orgueil et il n’est pas celui qui doit payer pour une faute commise. Il est un homme de bonne volonté, avec sa passion et son désir, sa majesté et sa nostalgie.

.

• Le nourrisson

La séquence du pré en 2′ 45 est fondamentale. Cet aspect ne sert pas qu’à casser la dramaturgie de Sophocle et à raconter l’histoire depuis le début de la vie d’un homme. Elle montre l’ambition de Pasolini de représenter par l’image et le son un univers sensoriel originaire. La préhistoire du mythe sert à donner la plus grande importance à ce qui est pré-linguistique et même préconscient. Les événements du récit en tant que tels sont moins importants que la recherche abstraite d’un monde perceptif inaccessible, heureux et totalement positif, qui est celui du nourrisson.

La place de la caméra est cruciale : nous pouvons voir ce que voit l’enfant (en particulier, lorsque les femmes courent dans le pré et s’éloignent de lui) mais tous les plans ne coïncident pas avec son point de vue. La mobilité de la caméra permet de saisir des gestes, des circulations, des textures ou des matières. Et encore : le geste vaut moins que la main elle-même, qui constitue un rapport à la Mère, à la proximité, à la fascination et à la protection (ce qui explique aussi le passage constant entre le très proche et le très lointain).

Il faut insister sur le bain sonore qui est formé par les rires féminins, dont le son évoque parfois le doux tintement de clochettes et qui rend la voix essentiellement musicale. L’éloge des sens passe par le jeu des couleurs : violence de la couleur verte, lumière aveuglante qui irradie les vêtements blancs.

Le mouvement circulaire sur les cimes des arbres est d’une puissance exceptionnelle : le mouvement ne décrit pas, il entoure l’enfant, s’élève vers une dimension symbolique et spirituelle, s’accélère parfois pour transformer le lieu en une succession abstraite de lumière et de taches sombres.

L’enjeu est l’invention par le cinéma de la façon dont le nourrisson ressent déjà son existence dans le monde. (On retrouve ce souvenir du pré par un raccord subtil en 28′ 10, lorsque un champ de blé sous le vent succède à un plan de désert : la présence du vent et de la couleur verte rappellent le plan inaugural du pré mais en activent aussi la perte et l’écart puisqu’ici Œdipe gémit, seul.)

.

• Le petit enfant évincé par le père,

ramené à sa solitude et à son exclusion

Ces plans entre 8′ 13 et 8′ 29 sont magnifiques par tout ce qu’ils suggèrent par le montage, le cadrage et la mise en scène. L’idée de cette séquence est que l’enfant ne voit pas directement ses parents faire l’amour mais découvre une projection cinématographique de ce qu’ils sont et de leur désir. La fenêtre est cadrée comme un écran de cinéma où se détachent les silhouettes des parents en ombres chinoises. L’enfant est ramené à une position de spectateur qui correspond à une situation d’exclusion, renforcée par le symbolisme des grilles du balcon, qui installent une distance impossible à franchir.

Le désir des parents devient alors un spectacle cinématographique grandiose et élargi aux dimensions de la féérie que l’enfant ne pourra jamais habiter. Le regard est moins une transgression qu’une malédiction que la fantasmagorie des couleurs et des lumières n’arrive pas à cacher. Il est facile de relier la magie des feux d’artifice à un symbolisme sexuel masculin, mais l’essentiel est surtout dans la cruauté du raccord entre la lumière qui jaillit en gerbes et célèbre l’amour conjugal et la situation d’écart de l’enfant. Le travail sur le son renforce cette interprétation, puisque le bruit des éclats couvre les pleurs de l’enfant. Il s’agit d’une séquence importante où les artifices du cinéma servent à rendre la condition de l’enfant à la grandeur comme à la tristesse de sa mise en fantasme.

.

• L’Œdipe joué par Franco Citti

La force de ses affects marque son entrée dans le film. Il est d’abord une colère et une vivacité physique troublante, sensuelle, rude. Il est celui qui frappe et celui qui combat. Mais il possède tout aussi rapidement une face double, moins solaire, tourmentée, qui transparaît lorsqu’il justifie longuement sa décision de consulter l’oracle devant la Reine.

Il parle de ses rêves, de ses intuitions nocturnes, des tourments qui l’envahissent et des frissons qui le gagnent. Il s’agit d’un Œdipe vulnérable et hanté, l’autre face de l’agressivité qui le relie à d’autres personnages pasoliniens (en particulier celui d’Accatone). En 17′ 56, Citti offre un regard vidé, maudit, absenté et effrayé qui donne l’étendue de ses peurs et de sa hantise. C’est essentiel car chaque âge d’Œdipe correspond à une évolution très marquée par la mise en scène sans pour autant correspondre à une maturation psychologique toujours très claire. Il s’agit plutôt d’états, de coupes franches dans le personnage d’Œdipe.

.

• Le réprouvé et le solitaire

À partir de la séquence avec l’oracle jusqu’à la mort du Sphinx, Œdipe est placé au centre du plan, mais sa taille paraît réduite, rapetissée, tellement il est écrasé par le paysage où il erre, exclu et livré à sa détresse. Le rapport à la communauté est alors un rapport d’exclusion, voire d’expulsion. Il la traverse à contre-courant, que ce soit au village de l’oracle ou sur la route, lorsqu’il passe devant la foule qui fuit le Sphinx.

Les plans d’ensemble soulignent son désespoir, sa solitude irrémédiable. Pasolini fait le choix ici d’espaces horizontaux, plats et nus pour accentuer paradoxalement le tourment qui assaille Œdipe. C’est comme si la ligne devenait l’autre face d’un labyrinthe existentiel.

.

• Le complexé

En 33′ 19, la rencontre avec la jeune femme nue est étrange car elle implique un onirisme qui était latent jusque-là. Mais c’est aussi la première fois que le personnage d’Œdipe est confronté à ce que l’opinion commune considère être son « complexe », de façon si littérale qu’elle en devient schématique.

Le freudisme de Pasolini impose ici sa marque. Œdipe traverse des maisons de pierre pour rencontrer, de l’autre côté des murs, une jeune femme nue : ce sont l’angoisse par rapport à la féminité et l’interdit imposé à son propre désir que le metteur en scène filme explicitement.

.

• Le guerrier

Pasolini doit beaucoup à Franco Citti et au corps qu’il donne à Œdipe. La séquence de la mort de Laïos témoigne de la présence physique constante de ce personnage, qui dépasse ici l’interprétation psychologique. Cette rencontre est aussi filmée comme une scène de guerre. C’est au moment où on se rapproche le plus de son noyau symbolique que Pasolini impose le corps de son acteur, auquel sa caméra est rivée, attentive à ses moindres soubresauts.

Ainsi, le spectateur le voit courir, marcher, claudiquer, lancer des rochers, crier jusqu’au hurlement animal, jusqu’à ce que son visage semble presque se défigurer. Mais nous sommes aussi sensibles à sa fatigue, à sa souffrance liée à la lutte, à la peur et au soleil. Lorsqu’il ahane, nous ressentons son épuisement, de la même façon que lorsqu’il brandit son épée. Pasolini place son personnage du côté du héros ou, en tout cas, du combattant valeureux qui sait lutter jusqu’aux limites de soi-même. Il associe la sauvagerie et le courage, l’instinct et la force.

.

• La figure christique

Elle est à peine esquissée, mais elle sera développée un peu plus tard par la figure du sauveur, lorsque Œdipe aura terrassé le Sphinx. Le plan en 39′ 08 est étrange, mais mérite qu’on s’y attarde. Filmé en plongée, Œdipe est allongé sur le sol, fatigué mais vaillant et heureux, soulagé d’avoir vaincu. Il a les bras en croix, tendus assez longtemps. Les cheveux lui font comme une couronne. Le corps est fourbu et suintant, pas encore aux aguets et méfiant. Il sourit.

Cette plongée offre presque un regard d’amant sur un beau jeune homme. Le relâchement de la chair se pare d’une connivence érotique. Cela peut ne pas étonner puisque ce plan surgit après la mort du second garde, dont l’assaut est assez sexuel. Ici la figure d’Œdipe relie la figure du martyr et l’homo-érotisme. Celui-ci n’est pas du tout l’unique mode d’approche du personnage ; il montre simplement la complexité d’un regard de cinéaste et la façon dont une mise en scène déploie toutes les tonalités d’un corps.

II. Les fonctions du toucher

.

Pasolini s’efforce de ne pas utiliser les dialogues parlés pour faire passer le sens de son récit et pour émouvoir le spectateur. L’absence de sons oblige le spectateur à s’abîmer dans l’image et à décrypter les signes et les gestes.

Comme en contrepoint, le cinéaste investit intensément les images du toucher. C’est par ce sens que les actes essentiels qui déterminent le destin d’Œdipe sont représentés.

Il est facile de rechercher d’abord les plans dans lesquels les mains, les pieds et les contacts apparaissent comme des motifs dominants. Les personnages sont silencieux, mais les actes qu’ils entreprennent sont très éloquents et ce sont les gestes de la main qui permettent au sens de se construire. L’activité du corps permet de rendre le langage second, plus mensonger ou plus artificiel. Il engage moins la personnalité que sa chair. La main implique alors la volonté, comme elle traduit aussi les mouvements inconscients de l’individu. Les personnages ne s’expriment pas tant par la parole que par la main.

Ce souci constant d’incarnation a aussi comme corollaire une transformation de la fonction de la vue. C’est plus subtil, mais aussi plus beau. Les personnages se regardent non seulement pour anticiper le toucher (la première rencontre entre Œdipe et Jocaste, où ils semblent faire l’amour à distance en se regardant), mais aussi pour toucher l’autre. Le regard n’est plus une mise à distance mais une prise de contact, un combat. C’est le cas pour Laïos, lorsqu’il voit pour la première fois son enfant : il le regarde pour l’étouffer, pour le tuer.

Ainsi, le toucher n’est pas seulement le sens de la violence ; il est le sens qui sert la narration, s’impose même souvent aux dépens de la vue. C’est celui qui crée les enchaînements de causes et de conséquences dont a besoin le récit pour avancer.

.

• Le toucher du nourrisson

Dans la séquence du pré, il s’agit de téter essentiellement, mais la présence de la main est constante et est rattachée souvent à des gros plans de corps. Toute cette séquence est réglée par l’envie ou l’impossibilité de toucher. Les plans d’ensemble montrent le corps absorbé par le paysage, transformé en sensation pure ou abstraite. Les très gros plans saisissent les corps de si près qu’on voudrait les toucher. L’image ici ne s’oppose pas au toucher mais permet de donner la sensation du toucher.

.

• Le toucher du père dans la partie italienne

Il est immédiatement rattaché à la sexualité et en particulier à l’acte sexuel avec la mère. Le père ne fait que toucher lorsqu’il ne regarde pas le fils pour le menacer et l’exclure. C’est une façon aussi de caractériser de façon presque univoque le père qui ne cesse de toucher la mère lorsqu’il est placé dans le plan.

.

• Les pieds et les mains

Le prologue italien s’achève sur un plan des chevilles d’Œdipe fermement tenues par le père, qui sert à la fois d’annonce et de métaphore au supplice que le bébé va subir. Rappelons en effet qu’il aura les chevilles percées et ligotées avant d’être amené dans le désert. Cette scène (vers 11′) donne l’impression étrange que le père est poussé par une crainte ou une pulsion ancestrale. Il agit comme un automate ou un somnambule.

Le son strident d’une flûte se fait d’abord entendre alors que la caméra cadre la mère, allongée dans son lit après un rapport charnel. Puis le cinéaste, alors qu’il avait fait un panoramique du père à la mère, revient au premier par un changement de plan. La coupe entame le lien qui unissait le couple ; la mère se retrouve à partir de là exclue, condamnée à un hors-champ que le fils invoquera en vain.

Dès lors qu’il pénètre dans la chambre d’Œdipe, le visage paternel est plongé dans l’obscurité, ce qui renforce le sentiment d’une force incontrôlable, irrationnelle, en tout cas impersonnelle – là se fait le point de bascule de l’anecdote individuelle au mythe. Deux plans nous montrent les chevilles de l’enfant tenues par les mains du père. Pour le premier, la coupe est brutale, l’angle de prise de vue marqué, l’entrée de champ des mains vive : le geste est celui d’un prédateur. Le père est situé du côté de la violence et de la rivalité.

Pasolini lui-même, dans un entretien avec Jean Duflot, explique que les pieds sont « les symboles du sexe ». Pèse donc alors sur l’enfant la menace de la castration, si nous restons dans un schéma d’interprétation freudien. Le second plan manifeste plutôt l’impuissance du fils à se défaire de l’étreinte, d’autant que la mère, pourtant appelée, ne viendra pas le sauver. Celle-ci demeure dans ce qui sera durant tout le film son véritable royaume, la chambre. Le toucher est ce qui lace le drame : c’est celui de la répudiation comme celui de la conquête sexuelle.

.

• L’envers des plans

.• Ces plans trouvent leur envers lorsque Polybe présente à son épouse, Mérope, celui qu’il qualifie alors de « fils de la fortune » (tel était d’ailleurs l’un des premiers titres auxquels Pasolini avait pensé). La blessure de l’abandon trouve, par un écho entre deux cadrages, une forme de cicatrisation. Porté à bout de bras par Polybe, Œdipe est « coupé » en deux : le torse et le visage apparaissent sur fond de ciel bleu ; les jambes pendent à hauteur du visage jovial du roi (vers 17′).

Le premier cadrage suggère l’idée d’un don divin, tandis que le second rappelle l’abandon effectif. Les mains prédatrices du père biologique (fin de la partie italienne) sont cependant remplacées par le visage rayonnant du futur père adoptif. Bientôt, l’opposition du don et de l’abandon se trouvera (temporairement) dépassée lorsque Mérope accepte de prendre l’enfant dans ses bras – non sans avoir dit avant à son mari : « Tu le tiens mal, tu veux le tuer ? Un peu de délicatesse, de douceur… ». La délicatesse de la reine s’allie alors à la joie du roi, qui embrasse, en gros plan, les pieds du bébé (vers 17′ 20). Le geste de mort est devenu un geste d’amour.

.

• La main qui aveugle

Œdipe se met très souvent les mains devant les yeux – nous développerons ce point en abordant le pouvoir du regard et la mise en scène de l’aveuglement.

• Le poing qu’on mord

Il s’agit d’un geste récurrent. En 17′ 58, Œdipe place sa main sur la bouche comme s’il allait la mordre : le geste symbolise ici la première préfiguration de son destin et l’horreur devant ce qu’il a à affronter. Œdipe vient juste de faire un cauchemar qui l’oblige à en savoir davantage sur lui-même. On le retrouve encore trois fois. En 27′ 20, Œdipe se mord le poing devant le rocher qui indique la direction de Corinthe : ici, c’est un mouvement d’effroi devant le meurtre programmé. En 33′ 19, devant la femme nue et désirable, Œdipe refait ce geste qui ressemble ici davantage à une automutilation angoissée. C’est sa manière de répondre à la peur de la sexualité et du désir féminin. Il projette alors sa violence sur lui-même plutôt que sur une personne extérieure.

Ce geste revient lorsque Tirésias annonce à Œdipe son destin, et utilise l’expression qui l’avait poussé, alors qu’il vivait à Thèbes avec ses parents adoptifs, sur les routes, jusqu’à Delphes. Cette expression, heureuse dans la bouche de Polybe, est le signe du malheur pour le roi de Thèbes : « fils de la fortune ». Lorsque Tirésias l’emploie, Œdipe se défait des symboles de son pouvoir, la tunique, la couronne et la barbe postiche. En outre, alors qu’il se présente toujours à son peuple selon une mise en scène immuable, il va ici également abandonner sa place de chef. Quittant le seuil de son palais, il se précipite sur l’oracle.

Ce qui frappe ici est que l’acteur, suivi en panoramique, garde la main à la bouche durant tout son déplacement, quand bien même cela semble ni pratique, ni naturel (vers 1′ 10′ 40). Cette insistance peut se comprendre de plusieurs manières. Elle exprime le choc provoqué en Œdipe par le retour de cette vieille expression, qui rouvre en lui les blessures du passé ; la terreur que peut lui inspirer l’avenir que lui annonce l’oracle ; la violence que le personnage tente de refréner alors qu’il se dirige vers une figure du divin. De manière générale, cela suggère un mouvement de régression à un stade enfantin, que l’abandon des insignes royaux annonçait déjà fortement.

C’est l’homme Œdipe qui se saisit de Tirésias, voire l’enfant blessé en lui qui essaye retrouver la plénitude du contact originel avec le sein maternel. La répétition de ce mouvement témoigne en tout cas de la cohérence symbolique de la représentation d’Œdipe et des multiples niveaux sur lesquels Pasolini bâtit sa mise en scène. Œdipe exalte une dernière fois ce geste lorsqu’il veille devant les usines italiennes, lors de l’épilogue du film.

La constance de ce poing correspond à la persistance de son identité, à la profondeur d‘un geste qui le relie à un inconscient ou en tout cas à un préconscient ; c’est aussi une caractérisation narrative extrêmement forte, qui permet d’unir différents temporalités, d’impliquer l’importance de la chair qui ne ment jamais face aux incertitudes et aux manipulations du langage articulé.

.

• Mérope et Jocaste

Il faut en outre noter que Mérope et Jocaste reproduisent ce même geste. En 20′ 40, la mère adoptive porte les doigts à sa bouche, à la suite de son fils, et avec plus de violence que lui, lorsqu’elle pleure à genoux le départ de ce dernier, qu’elle ne sera plus amenée à revoir. À 1′ 09′ 34, au moment où Tirésias déclare à Œdipe qu’il est la cause de la peste ravageant Thèbes, un plan sur la façade du palais nous montre Jocaste à la fenêtre de sa chambre. Ce plan est traversé de gauche à droite par un oiseau se dirigeant vers la reine, comme s’il lui apportait la mauvaise nouvelle.

Le raccord nous présente ensuite Jocaste, en plan rapproché, qui détourne le visage. Les mots de l’oracle semblent avoir un effet tangible sur elle – l’effet d’une gifle. Puis elle se tourne à nouveau vers la fenêtre, la main dans la bouche, comme si elle accusait à la fois l’impact physique et affectif. Alors que Mérope apparaît plutôt comme imitant Œdipe, Jocaste annonce au contraire ce qui va se passer peu après, lorsque son fils va fondre sur l’oracle.

Le passage du même geste d’un personnage à un autre permet d’insister sur leur ressemblance, sur la part jumelle de leurs affects. Il y a communication, si ce n’est contamination. C’est aussi une façon symbolique de placer les deux mères en miroir du fils.

.

III. La fonction des regards

.

Le regard est au centre du langage cinématographique. Il renvoie évidemment à l’acte de regarder que le spectateur entreprend avidement. La fonction de mise en abyme n’est pourtant pas la plus centrale. Voir n’est pas qu’une passivité ou une source de plaisir contemplatif. Le regard permet, par le montage, de mettre en relation le personnage et le monde, la pensée et la volonté, l’analyse et la réalité. C’est même la fonction simple qui est associée au champ contrechamp ou au raccord regard. Le regard permet d’articuler les plans, et de placer le personnage à l’interface de son désir et du monde qui l’environne.

Mais le regard est aussi chargé d’actions, d’implicites et le talent du metteur en scène consiste à le placer au point névralgique de l’action. Il ne sert pas vraiment à l’identification du spectateur au personnage. Le regard devient un acte à part entière, qui permet d’accéder à une intériorité et d’influer sur ce qui est regardé. Le montage sert alors à libérer ou à décupler la force violente du regard.

Pasolini est l’un des grands cinéastes de la puissance prédatrice du regard. Théorème est essentiellement fondé sur sa violence érotique mais aussi mystique : il peut être intéressant à ce titre de montrer l’itinéraire de la servante mystique, sa rencontre avec le Visiteur ou la séquence où elle est recouverte de terre. Tous les personnages sont réduits à la profondeur d’un regard, concupiscent, fou ou perdu.

Œdipe roi est moins systématique, mais il est important de saisir tous ces regards qui ne servent pas qu’à voir ou à indiquer la personne qui voit ou l’objet qui est vu. Certains regards sont essentiels et disent par la vue ce que la parole ne sait pas ou ne peut pas dire, ce qui la dépasse ou la réduit à néant.

.

• 4′ 19 : le regard-caméra de la mère

C’est un moment exceptionnel du film. Le plan dure cinquante secondes. Accompagné par le quatuor “Les dissonances », K. 465, de Mozart, il marque une rupture et une dimension quasiment fantastique au sein du film. Le regard de la mère passe de l’insouciance et du plaisir de la maternité au pressentiment tragique du destin, comme si la mère avait vu l’Histoire.

Ce n’est pas une illustration narrative, mais un décalage qui brise encore la linéarité du récit. Il n’y a pas d’événement, juste une prescience extraordinaire que le regard humain contient. Le regard est relié à la vérité, à la connaissance mais aussi à un isolement absolu.

.

6′ 29 : le regard du père face à l’enfant dans son berceau

Son regard combat et exclut. Le père maudit le fils par jalousie et instinct de possession sur la mère alors que l’enfant lui sourit. La violence ne vient pas de l’enfant, mais du regard du père. C’est son angoisse de dépossession qui est première et qui enclenche ici l’escalade tragique. Il aurait pu parler mais Pasolini le laisse silencieux, accompagné dans la représentation par un carton au ton théâtral qui explicite tout ce que le regard renferme. La puissance de déflagration du regard est extrême.

Un autre plan, bien plus tard dans le film, en 41′ 57, en constitue une forme de réponse : lorsque Œdipe a tué Laïos et qu’il regarde son cadavre, Pasolini le cadre en contre-plongée, comme pour accentuer le geste inconscient de revanche et de victoire du fils sur la haine du père.

.

• 15′ 50 : le regard de la reine

Là encore, le regard des femmes est un regard qui se transforme au cours du plan, mais qui reste profondément bienveillant. Il passe de la gravité à la douceur, de la conscience à l’amour maternel. Le regard permet au personnage de dépasser l’archétype et d’incarner une dimension humaine essentielle dans un univers gouverné par l’abstraction, la symbolisation ou le décalage. Il permet alors au spectateur de comprendre ce qui se passe entre les femmes et les hommes.

.

• 24′ 19 : le très gros plan sur le visage d’Œdipe,

cadré de manière à ce qu’il n’y ait que ses yeux sur l’écran

Il a lieu juste avant qu’il n’entende l’oracle. Il peut anticiper sa prise de conscience, mais il sert surtout à montrer la cruauté du prix qu’Œdipe aura à payer. Pasolini montre ce que sera l’enjeu de son destin : ses yeux, qu’il devra perdre. Le regard est précisément ce dont Œdipe devra réussir à se défaire. Pasolini répète ce cadrage une seconde fois en 29′ 03, relié à ce carton : « Où donc va ma jeunesse ? Où va ma vie ? » Il ne s’agit donc pas du tout d’un regard de certitude ou de maîtrise. Le très gros plan d’yeux souligne au contraire la détresse et le doute. Pasolini filme très clairement la destitution du regard, comme en témoigne l’importance de la figuration de l’aveuglement.

.

• 31′ 57 : un visage cruel, ricanant, le regard mauvais

C’est très rare dans ce film. Le monde est désormais souillé, et l’enlaidissement du visage humain confirme cette déchéance.

.

• 34′ 17 : le regard de Laïos, dominateur et surplombant

Pasolini rappelle ici le cadrage du visage du père devant le landau dans la partie italienne. Les artifices du maquillage peuvent heurter. L’enjeu, nous semble-t-il, est de placer l’autorité du roi du côté du mythologique, du légendaire, de l’indépassable. Cette longue barbe évoque les sculptures de dieux grecs, les représentations canoniques d’un pouvoir qui ne peut être remis en cause sous peine de la plus grande mort qui soit.

.

• 37′ 18 : le regard d’Œdipe sur la dépouille du garde

Il se dote de connotations animales. La beauté du visage de Franco Citti, sa sensualité brutale et exhibée ont disparu le temps d’un plan. Domine une hésitation entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, pour reprendre des termes freudiens : c’est-à-dire à la fois la rage d’avoir tué pour survivre et la conscience diffuse que cette sauvagerie le fait sortir du monde des hommes et précipite sa perte.

.

• 43′ 38 : le visage de fer que s’invente Œdipe

Il est filmé comme une métamorphose. Œdipe prend ce masque à un garde qu’il a tué. Il s’agit d’une appropriation qui signe sa victoire. D’un côté, ce masque affirme sa puissance et la maîtrise de sa violence ; de l’autre, il scelle la perte de son visage et, avec lui, de son individualité. La prise de guerre est ainsi un abandon progressif de soi.

.

• 1′ 34′ 05 – 1′ 34′ 25 : Au lit avec sa mère,

Œdipe vient de hurler la vérité de son destin

Peu après, nous découvrons cependant Jocaste en train de rire et de courir dans un pré, aux abords du palais. Poursuivie par ses servantes, elle se détache grâce au bleu de sa tunique, couleur vive parmi les gris et les noirs, opposant à la fatalité sa volonté de vivre, ou la force de son déni. Elle s’effondre pourtant au milieu des éclats de rire, tandis qu’un chant lancinant, extérieur à la scène (extradiégétique), se met à résonner. La voix semble l’appeler, s’adresser à elle.

Au moment où elle tombe, Pasolini procède à un changement d’échelle brutal comme il en a émaillé le film : d’un plan d’ensemble, il passe à un gros plan. Jocaste relève alors la tête, et fixe le spectateur. Ce regard-caméra en rappelle un autre, lorsqu’elle allaitait son enfant dans le pré (4′ 19, durant le prologue). Ici comme ailleurs, le film travaille un principe de retour, d’écho : la scène renvoie directement à celle du pré (même situation de jeu, même atmosphère joyeuse…). Cela vaut également pour le paysage, puisque l’on retrouve un épais buisson de fleurs orangés.

Pourtant, quelque chose manque : Œdipe lui-même. Il est parti interroger le serviteur de Laïos, qui lui confirme les faits. Si le regard-caméra dans le pré était long, et laissait émerger à la surface du visage des sentiments variés et contradictoires, celui-ci n’a qu’une dimension : la reconnaissance intime de l’abomination et, partant, de la perte. Jocaste ne reverra plus son fils. Bien qu’elle détourne vivement la tête durant quelques instants, Jocaste semble obligée de faire face : accepter l’ignominie, et en porter la responsabilité. Son visage, habituellement si pâle, n’est plus qu’un masque de douleur, bientôt absorbé par un fondu au noir qui signe sa disparition.

.

IV. L’aveuglement

.

Nous touchons ici à l’une des très grandes singularités du film. C’est même un passage obligé pour l’étude de celui-ci, et il faut, autant que faire se peut, l’élargir, ne pas le limiter à la mutilation finale et à sa mise en scène. C’est que tout la mise en scène de Pasolini, ainsi que son montage, nous poussent à interroger le rapport entre le visible et la pensée, entre l’apparence et la vérité.

Pasolini utilise le langage cinématographique pour mettre en cause l’efficacité du regard dans sa relation au monde. Le regard n’est pas seulement ce qui relie, comme l’impliquerait la grammaire propre au cinéma. Chaque raccord-regard permet de réfléchir à ce qu’est un regard et à remettre en question son évidence. Le regard le plus fort (celui de Jocaste pendant l’allaitement) n’est pas destiné à un personnage mais transperce le temps pour atteindre, comme dans une prescience tragique et muette, le spectateur lui-même.

Les raccords classiques servent plutôt à contester cette présence ou cette transparence du monde. Œdipe est d’autant plus aveugle qu’il ouvre les yeux. Le film sert à nous mettre en garde contre la naïveté des yeux ouverts. La vérité ne s’obtient pas par le regard ou par l’intégrité du corps, mais par la souffrance de la chair. Le regard nous trompe, nous déçoit, nous incite à désirer et à assouvir notre désir, mais nous évite de questionner ce qui nous incite tant au désir et à la convoitise.

L’aveuglement n’est dès lors pas une condamnation : ce peut être un pouvoir, une libération. Il ne touche pas les yeux seulement et peut s’étendre au visage : les oracles et les monstres n’ont pas d’yeux, mais possèdent le savoir et la puissance. Il acquiert une fonction politique (contester les vérités établies), poétique (un art de la cruauté et de l’horreur) et surtout existentielle (la vie d’un individu est l’histoire de ce qu’il ne comprend pas de lui-même). Pasolini nous montre des personnages aveuglés symboliquement et littéralement. Il oblige aussi le spectateur, à des instants cruciaux, à faire l’expérience de l’aveuglement.

Ce thème existe dans le film bien avant qu’Œdipe ne se crève les yeux. Nous pourrions relire le film autrement : tout prépare à son aveuglement littéral et organique. L’exemple le plus simple correspond au geste de se mettre les mains devant les yeux, avec plus ou moins de rage, en 25′ 47, en 26′ 53 ou encore en 33′ 36. Œdipe le fait systématiquement à chaque croisement dans le désert pour ne pas avoir à prendre délibérément une décision qui le mettrait vers la route du père, donc vers l’accomplissement de son destin. Le geste est donc lié à la peur d’une volonté et d’une responsabilité. Il s’agit de se défaire de son propre destin.

Il existe un autre aveuglement, peut-être moins net : il s’effectue par la lumière du soleil. En effet, beaucoup de cadres sont construits de telle sorte que le spectateur est aveuglé par le soleil et qu’on ne distingue plus nettement les formes du visible. Comme le faux-raccord, ce pourrait être une erreur technique, due au chef-opérateur, si l’éclat aveuglant ne se répétait pas aussi souvent, à des moments aussi importants.

Le premier éclat lumineux que le film comporte surgit en 25′ 05 : il jaillit derrière l’oracle, aveuglant Œdipe, et coïncide avec la révélation de son destin. Puis, lorsqu’il descend la petite dune et rejoint le village, le soleil le poursuit constamment. Littéralement, Œdipe ne voit plus rien. À travers l’indistinction du visible, c’est le destin perdu, écrasé que Pasolini exprime. L’usage de la caméra subjective sert à faire partager cet aveuglement au spectateur. Le regard du personnage est symboliquement perdu, mis à mal, détruit et cela correspond à des choix de cadrage et de précision optique. Pasolini utilise le flou en 26′ 32, par exemple, pour installer de façon on ne peut plus nette ce brouillage de la vision.

Il réutilise l’éclat de lumière lors de la séquence de la mort du père. La mort du premier garde a lieu avec la présence constante du soleil dans le plan. Elle culmine en 41′ 45 ou en 43′ 18, lorsque Œdipe lève son épée devant le soleil lui-même. Celui-ci devient symboliquement un œil souverain et chaque séquence devient un spectacle donné pour le soleil et devant lui, comme s’il était le seul spectateur. Le geste de tuer est associé à un aveuglement symbolique et réel : Œdipe ne sait pas qui il tue ni pourquoi il tue, et cette ignorance est signifiée à l’image par cet aveuglement littéral qui fait que le spectateur ne voit pas qui il tue.

La présence de la lumière permet de gêner les perceptions d’Œdipe et surtout de contester les raisons qu’il pourrait donner à ses actes. Le soleil, par ailleurs, accentue la dureté élémentaire du monde pasolinien, il réaffirme un ordre cosmique que la décision humaine est beaucoup trop fragile pour entraver. La violence solaire contrebalance la violence des affrontements, elle les met à leur place, vaine et limitée. Elle a lieu contre la matérialité même de l’image et par moments (en 37′ 08, notamment), l’image cinématographique paraît irradiée, brûlée. L’énergie du soleil l’emporte de très loin sur celle des hommes.

Même la présence des masques fait partie de ce thème de l’aveuglement. Ils en sont l’exact contrepoint : les hommes ont des yeux qui leur servent à se leurrer, les oracles ou tous ceux qui servent d’intermédiaire entre le monde des dieux et celui des hommes ont des masques qui leur cachent la vue, mais ils savent et voient autrement. Ces masques envahissent l’espace du désert. Nous pouvons repérer les masques qui entourent l’oracle et celui qu’il porte lui-même.

Les influences sont multiples : ils évoquent les masques du théâtre antique grec mais ressemblent parfois, comme celui de l’oracle, à des réinterprétations de totems indiens s’ils ne sont pas directement des masques africains. Le masque de fer des gardes qui escortent Laïos pourrait être d’inspiration médiévale. La dimension primitive est toujours nette mais Pasolini ne cherche pas à se référer à une seule culture ; au contraire, il vise une forme de syncrétisme par lequel il réinvente une Grèce métissée, très africaine, où errent des silhouettes de Touaregs, des corps maghrébins. Pasolini déplace les références culturelles, les déterritorialise, pourrait-on dire, pour inventer un creuset déstabilisant et violent, contestant tout ethnocentrisme.

Avec celui du Sphinx, le masque de l’oracle est l’un des plus frappants. L’oracle n’a pas de visage : le haut du masque évoque un totem ou une tiare primitive (qui anticipe la tiare royale que porte Laïos au moment de sa mort), le bas laisse un espace pour une bouche vorace, animale, qui déglutit. Le masque ainsi offre une zone intermédiaire entre archaïsme et animalité, autorité et voracité. Il réunit la pierre et les branches. Le masque du Sphinx semble lui s’étendre sur tout le corps et représenterait une version stylisée du sexe féminin ou du moins des attributs sexués féminins (poitrine et toison).

Pasolini refuse tout réalisme ethnographique pour figurer un primitivisme fantasmé et inquiétant. Œdipe n’est pas confronté au sacré mais à un monde totemisé où tout visage humain semble disparaître progressivement. Chaque masque porte avec lui la stupeur, l’empreinte du sacré et la réinvention fantasmatique d’une origine hors de portée.

.

V. La violence du raccord

.

Le raccord est un geste essentiel de montage par lequel Pasolini affirme la puissance souveraine du langage cinématographique. Il poursuit un geste poétique par les moyens de l’image animée en rapprochant deux réalités distinctes et séparées. Il retrouve dans la fulgurance, l’étrangeté et l’imprévisibilité de ces raccords la détonation de l’énergie poétique.

Il ne faut pas chercher toujours une efficacité réaliste. Le raccord permet de rassembler deux images par le montage. Le talent de Pasolini consiste le plus souvent à ne pas laisser le spectateur anticiper l’image qui suivra. Les séquences peuvent se succéder avec des ellipses très brutales ; il peut travailler également sur la continuité des actions et la discontinuité des espaces et des actions. Le but est de chercher l’effet pour désorienter, brutaliser, mais aussi faire rêver, fasciner, accélérer. L’histoire d’Œdipe échappe alors à l’Antiquité comme à son actualisation. Il n’a plus d’époque définie et évoque plutôt une sorte de science-fiction tordue.

On peut montrer ici les fameux raccords de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, qui datent de la même époque : Kubrick passe par exemple de l’histoire des premiers hommes à la conquête spatiale en un seul plan. Il s’agit alors d’une réflexion sur ce que peut être le progrès humains : le dépassement de l’outil ou son nécessaire perfectionnement ? L’évolution de l’humanité ou sa négation, voire la transformation de son essence ?

Pasolini se pose des questions analogues, mais à rebours. Il part d’une certaine modernité historique pour remonter aux sources panthéistes d’une certaine représentation du sacré et de la puissance du divin. Il dépouille le présent de ses apparences pour chercher des phénomènes purs, effrayants même par leur littéralité (l’aveuglement du soleil, l’exclusion par le cri, l’incandescence du désir par le regard). Que recherche-t-il ? Une préhistoire ? Un stade antérieur à la conscience ? Une conscience de soi qui ne serait pas encore une conscience de la communauté ? Une représentation de l’origine énigmatique et poétique, fascinante et hermétique ?

On pourrait rapprocher les premières séquences dans le désert des séquences de Porcherie ou de Théorème situées elles aussi dans le désert (en revanche, il est totalement déconseillé de montrer Porcherie en entier, tant il est austère). Insistons plutôt sur la brutalité du raccord, sur ce qu’il induit de l’expérience du spectateur, et permettons aux élèves de chercher à créer leurs propres raccords. Le sens de la séquence est précisément logé ici : pas seulement dans le contenu de la séquence elle-même ou dans les enchaînements de cause à conséquence, mais aussi dans la juxtaposition belle et étrange de deux images.

Si nous incitons, par exemple, les élèves à raconter leur histoire d’Œdipe, nous pouvons leur demander de faire un découpage séquentiel et de dessiner ou de photographier à chaque fois les premiers et derniers plans. Le but est de comprendre l’efficacité propre à l’alliance entre deux images.

.

• Le premier raccord fulgurant surgit à 1′ 50

C’est la superposition d’un rocher qui signale la direction pour Thèbes et un plan sur le village de naissance de Pasolini, Sacile, recréé pour l’occasion à San Angelo Lodigiano (Basse-Lombardie). Le raccord permet de confronter l’ancien et le moderne, la Grèce antique et l’Italie fasciste (que signale le passage de deux uniformes devant la place), l’autobiographique et le mythique.

En rapprochant deux images, il rapproche ici deux mondes. Il met en place une continuité mais oblige immédiatement le spectateur à être actif et à questionner ce qui les relie et ce qui justifie leur mise en rapport. Il interroge, outre la question de l’adaptation littérale, les rapports entre les formes contemporaines et les racines archaïques en bouleversant l’ordre chronologique (puisque le passage italien précède la transposition africaine).

.

• Le second raccord bénéficie de la continuité sonore

de l’instrument de musique en 9′ 5

Il juxtapose l’image des pieds de l’enfant fermement maintenus par son père et un plan circulaire du désert. Nous passons du drame privé de la filiation à l’espace immémorial désertique. Cela est d’autant plus déstabilisant que la continuité des actions s’oppose à la discontinuité des espaces et des temps.

Très certainement, Pasolini cherche, par le langage cinématographique, à mettre en images des rimes et des permanences plus profondes que celles que le récit impliquerait strictement. Le plan circulaire sur le désert rime profondément avec celui sur la cime des arbres, lors de la séquence du pré. Le désert devient alors le paysage mental de l’enfant abandonné, comme le pré était le paysage mental de l’enfant aimé et protégé par la mère. Les choix de la mise en scène permettent de donner forme à l’existence d’Œdipe et de donner à imaginer au spectateur comment se structure une conscience.

Ces récurrences ou ces reprises témoignent du freudisme de Pasolini. L’épilogue dans la gare de Bologne fonctionne sur un schéma inversé.

.

• Le fondu au noir en 16′ 25

Il est plus classique puisqu’il constitue une transition douce qui rythme l’évolution d’Œdipe. Cette douceur est accentué par la reprise d’un même motif : les mains qui tiennent (celles du père tiennent les pieds de l’enfant, celles des femmes un rameau d’olivier. Ici, il introduit une ellipse, qui est cependant assez violente du fait du passage immédiat d’un âge à l’autre.

.

• De 25′ 17 à 27′ 00, Pasolini enchaîne une série de faux-raccords,

longue et essentielle

Celle-ci permet de montrer comment Œdipe fuit l‘oracle et cherche à fuir son destin. On peut penser au début de la séquence qu’il s’agit d’une erreur de montage puisqu’à un plan de désert brûlant succède un ciel de traîne gris et menaçant. Mais ce procédé de coupe est répété systématiquement et fait alterner la marche d’Œdipe au milieu de la foule à des plans de désert déserté, où Œdipe est livré à lui-même, l’oracle et le village ayant disparu.

Ces successions brutales ramènent le film vers le terrain du fantastique ou du moins du fantôme, si ce n’est celui du fantasme. Elles disent par le langage du cinéma l’exil mental et intérieur d’Œdipe, la coupure définitive de son mode d’être au monde après la rencontre de l’oracle. Elles indiquent le basculement sans solution qui s’opère à l’intérieur de la conscience du personnage.

VI. La prégnance de la sexualité

et de la mort

.

• La représentation de l’acte sexuel

La représentation de l’acte sexuel est souvent difficile à expliquer aux élèves. L’art de Pasolini est d’érotiser violemment les corps et les regards, mais le plus souvent les images restent assez chastes. S’il choque, ce n’est pas par la représentation des corps en action. Les situations peuvent être très crues, mais le cinéaste s’intéresse très souvent à ce qui les met en action, à l’emprise absolue et immédiate du désir sur les personnages, pas vraiment à la façon dont ils font l’amour.

L’acte sexuel ne possède ni mystère, ni révélation et rien dans Œdipe roi ne peut rapprocher le film de la pornographie ou d’une obscénité sexuelle. Le spectateur y pense souvent, mais ne voit jamais vraiment de quoi l’effaroucher. Il est remarquable ainsi que la nudité de Jocaste apparaisse précisément au moment de sa mort. C’est ainsi que la sexualité ici vaut bien plus que la génitalité du rapport. Elle est chargée aussi d’un violent mysticisme, en tout cas d’un geste d’idéalisation intense qui place le désir sexuel et son accomplissement au cœur de ce qui révèle l’individu à lui-même.

Ce qui compte, ce n’est pas tant de marquer ses ellipses que de montrer sa permanence et de les décrire comme des épreuves d’initiation. Dans quelle mesure la sexualité permet-elle à l’individu de vivre avec ce qui fait son humanité ? Cette question paraît constante. On peut penser au titre d’un documentaire de Pasolini : Enquête sur la sexualité. À « enquêter » sur la sexualité, que découvrons-nous de nous-mêmes ?

Absentes de la pièce de Sophocle, les scènes sexuelles sont récurrentes, et structurantes, chez Pasolini, même lorsqu’elles sont suggérées. Fondatrice sur le plan affectif et imaginaire pour Œdipe, la relation entre son père et sa mère, durant le prologue italien, offre une série de motifs que le film va reprendre et renouer en un drame de la répétition et de l’enfermement. Les scènes de sexe se déconnectent progressivement de la recherche du plaisir et de l’unité. Elles avancent vers le repli, la nudité et la violence. Les derniers rapports s’enchaînent en une spirale infernale, désespérée.

Lorsque nous voyons pour la première fois la poitrine et le ventre de Jocaste, la nudité n’a plus rien de séduisant (comme lorsqu’Œdipe croisait une jeune « prostituée » dans un labyrinthe), ou d’érotique (comme lorsque Pasolini cadrait une épaule ou les jambes de Jocaste). Le film achève de lier la chair et la mort en une image profondément dérangeante, puisque le corps est rendu étranger à tout désir. L’oscillation des jambes de la mère à proximité du visage de son fils accroît encore l’obscénité de la situation.

Durant les premières minutes du film, le rapport n’est effectivement visible ni pour l’enfant, ni pour le spectateur. Pourtant, il constitue le point de tension des scènes nocturnes. Pasolini à la fois dévoile et voile la scène primitive. La nature de celle-ci est bien fantasmatique. Dans un premier temps, en effet, il symbolise violemment le rapport là où il n’est qu’une possibilité, un horizon. Alors que les parents dansent en projetant leurs ombres sur les rideaux de la salle de bal, l’enfant les observe depuis le balcon de sa maison. La distance, infranchissable, est soudain annulée par un feu d’artifice qui vient figurer, trop tôt et trop violemment, la jouissance charnelle. Cela est vécu comme une véritable agression par l’enfant, voire une négation de soi, puisque ses pleurs sont recouverts par le son de la fête.

De cette situation, le cinéaste conserve plusieurs traits : la violence « prédatrice » du père ; la dimension rituelle et spectaculaire de l’acte ; la conflagration du proche et du lointain. La découverte de la sexualité des parents raconte la solitude de l’enfant et la destinée humaine vécue comme une alternance de fusion violente et de séparation nécessaire. La sexualité est ce qui relie la recherche de la fusion et l’accomplissement de la solitude, l’apprentissage de la violence et la découverte de ses propres frontières. Il faut la rattacher à une odyssée intime de l’individu.

.

• Le prélude et les suites du rapport sexuel

Dans un second temps, alors que le rapport a effectivement lieu, Pasolini décide de n’en montrer que le prélude et la suite. Au contraire de bien des films, il ne recourt pas à une ellipse, du moins pas tout à fait. Plutôt, il « recouvre » l’acte par d’autres images qui semblent liées à l’enfant, éveillé dans son berceau, et dont l’apparition à deux reprises encadre la scène.

Ces quatre plans de « recouvrement » (un sur le village et trois sur le pré où mère et nourrisson ont connu un intense moment de fusion) ne sont le fruit ni de la perception (l’enfant est au lit), ni du souvenir (la fixité du cadre contraste avec les mouvements de caméra qui accompagnaient la découverte du pré par le nourrisson ; par ailleurs, nous sommes en pleine nuit et non durant le jour). Ils ont un statut hybride.

Empreints de calme et de douceur (au contraire du feu d’artifice), ils marquent néanmoins une rupture, voire le début de l’exil : ils sont comme l’envers de la scène du pré, où l’enfant, plongé dans un grand bain de sensations, ne faisait encore qu’un avec sa mère. Désormais, il sent qu’elle n’est plus à lui, que leur chair est séparée. Pasolini conserve de cette scène trois éléments : la position du père et de la mère, la robe de nuit bleue de la mère, et le rapport entre intérieur et extérieur.

.

• Le fils condamné à reproduire les gestes du père

La reprise de ces motifs lors des scènes de sexe entre Jocaste et Œdipe permet de suggérer l’idée que, non seulement le fils prend la place du père, mais qu’aussi bien il est par avance condamné à répéter ses gestes et ses actes. De manière significative, le cinéaste utilise le même air de musique « antique » (flûtes et tambour) lorsque le père quitte sa couche pour s’emparer des chevilles d’Œdipe et ainsi le condamner à mort (prologue, vers 11′), puis lorsque Jocaste, arrivant sur un siège à porteurs afin d’accueillir le libérateur de Thèbes, finit par apercevoir Œdipe (vers 52′).

Au milieu de la liesse populaire, la tragédie ressurgit, mais de manière secrète, souterraine, uniquement pour la mère et le fils. La réticence qu’Œdipe a à avancer, lorsqu’il voit au loin Jocaste, et la distraction puis l’attention que celle-ci manifeste soudain en découvrant enfin son enfant, indiquent une forme de « reconnaissance inconsciente », qui se transforme bientôt en parade amoureuse. Celle-ci est saisie dans une série de gros plans en champ-contrechamp qui évacue la foule du cadre.

Comme dans l’ensemble du film, la pulsion sexuelle est toujours un point d’articulation, ou de désarticulation, entre le subjectif et le collectif, l’intime et le politique ; elle fraye en secret pour faire ou défaire l’unité du monde. Alors que le peuple célèbre sa libération en agitant des cloches, puis en chantant durant la nuit de noces, le retour de cet air funèbre est évidemment un mauvais signe.

Ainsi fonctionne le destin : scellé dès le départ, il ne se réalise qu’en s’annonçant ; ce qui est présage, est en même temps accomplissement. Pasolini joue souvent de ces « effets d’annonce ». Nous découvrons ainsi la chambre royale avant même que le couple maudit ne s’y trouve, dans un plan d’ensemble fixe en légère contre-plongée (vers 53′ 30). Ce cadrage est plusieurs fois repris à l’identique, en particulier lorsque Jocaste et Œdipe sont pour la première fois au lit. Le premier plan rompt l’unité de la scène de fête (extérieur / intérieur ; plein / vide ; clarté / pénombre…) tout en en annonçant la finalité (la consommation du mariage). Le second accomplit ce qui, dans le plan précurseur, n’était que virtuel, et cependant inexorable.

.

• 54′ 18 – 55′ 22 : la première scène d’amour

Cette première scène d’amour est essentiellement construite sur la transgression des dernières limites séparant Œdipe et Jocaste. Bien qu’ils soient tous les deux assis sur le lit dès l’entame du plan, leur intimité n’est pas encore totale.

D’une part, les montants du baldaquin, par un effet de cadre dans le cadre, renvoient chacun à son espace. Le plan d’ensemble de la chambre, combinant frontalité et sur-cadrage, évoque en outre la scène du bal, durant laquelle l’enfant observait ses parents depuis le balcon de sa maison, et par effet de reprise, les découpes internes au logis familial (fenêtres et portes) sur lesquels le cinéaste insiste lors de la « scène primitive ».

D’autre part, alors qu’ils sont proches l’un de l’autre, il faudra plusieurs champs-contrechamps pour qu’Œdipe finisse par entrer dans le cadre de sa mère. Durant ceux-ci, l’axe de la prise de vue et la direction des regards accusent encore le sentiment d’espaces mal ajointés, discontinus. S’ensuit un de ces raccords fulgurants qui ponctuent tout le film : le plan suivant nous montre des cadavres purulents. La sexualité est présentée ici comme un raccord inéluctable entre la destruction du corps et l’affirmation de la chair.

.

• 1′ 03′ 05 – 1′ 03′ 46 : deuxième scène

Plus courte, cette scène reprend la plupart des motifs de la précédente (notamment le jeu sur les sur-cadrages, l’avancée d’Œdipe vers Jocaste, la transgression des limites). S’ajoutent deux objets cruciaux : la robe en laine de Jocaste, et la fibule d’or qui la maintient fermée. À travers eux se produit une conflagration des temps.

Si la fibule annonce en effet l’avenir (Œdipe s’en servant pour se crever les yeux), la robe, par son bleu identique à celui de la tenue portée par la mère durant le prologue, renvoie quant à elle au passé. Une fois encore, la scène, sans dialogue, s’achève sur un mot adressé par Œdipe à sa mère (« Mon amour »). Plus encore que l’acte, c’est cette déclaration qui semble semer la peste et la désolation à Thèbes. Un nouveau raccord brutal nous montre désormais des cadavres enrubannés pour une cérémonie funéraire. Cette séquence et la séquence précédente racontent la même histoire.

.

• 1′ 14′ 04 – 1′ 16′ 43 / 1′ 17′ 27 – 1′ 18′ 50 / 1′ 26 – 1′ 28′ 18 :

violence et désespoir

D’abord relativement espacées, les scènes de sexe finissent par s’enchaîner à un rythme de plus en plus rapide, jusqu’à former l’essentiel du drame. La violence et le désespoir s’intensifient à mesure, Œdipe ne trouvant plus d’autre exutoire. Le couple s’est replié sur l’espace de l’intimité et de la malédiction, la chambre et le lit, toujours plus sourd au désespoir des Thébains.

.Par un travail subtil sur le mixage, Pasolini substitue aux pleurs et lamentations du peuple, rassemblé dans la cour intérieur du palais, les soupirs du couple enlacé (à partir de 1’17’27). L’un annule l’autre, le recouvre. Le mouvement des corps s’exhibe alors comme jamais auparavant, ajoutant à l’opposition entre la maladie et la vigueur, le désespoir et le désir.

.

• L’horreur de la révélation

Durant le dernier rapport, le relatif silence qui baigne ces scènes est déchiré par les hurlements d’Œdipe. Il comprend enfin l’oracle – c’est son histoire qu’il hurle alors, en un geste d’impuissance. La vérité, littéralement « inouïe » jusqu’alors, éclate par sa voix. Jocaste, dans le déni, se bouche les oreilles, se couvre les yeux, suppliant son fils de se taire. Elle est pourtant à son tour saisie par l’horreur de la révélation.

Si Œdipe se trouve incapable de tirer les conséquences de la situation, elle pressent pour sa part qu’il n’y aura d’issue que dans la mort. Lorsqu’Œdipe, après l’avoir appelé « mère », lui embrasse la nuque avec fougue, elle fixe le plafond de sa chambre. Celui-ci nous est montré par un plan subjectif, dévoilant la poutre à laquelle elle se pendra. La reconnaissance et l’acceptation de l’horreur par Œdipe coïncident avec le présage de la mort, seul horizon qui s’offre au regard de sa mère.

.

• La renaissance de Thèbes dans la douleur

Le plan où nous découvrons Jocaste pendue fait cohabiter son corps inerte et le lit maudit. Néanmoins, le hurlement d’Œdipe brise ce mouvement de réclusion. Un panoramique sur la cité l’accompagne en effet. Pasolini produit ainsi l’association aberrante de l’intérieur (le cri est réverbéré) et de l’extérieur, du corps et de la pierre, de l’homme et de la nature (le désert et les montagnes), de la douleur la plus intolérable et de l’indifférence la plus absolue (la ville est déserte et silencieuse). Si la renaissance de Thèbes peut s’annoncer ici, celle-ci se fait dans une douleur atroce.

.

VII. La construction de l’épilogue

.

L’épilogue est rempli de raccords étranges qui font traverser à Œdipe une grande variété d’espace, souvent dans le même mouvement. Il est difficile de ne pas les rapprocher de la seconde partie de Théorème, riche de plans vides à la profondeur de champ gigantesque, montrant à la fois un monde déserté et la nouveauté absolu d’un univers d’après le désir et la révélation mystique.

Pasolini, pour montrer le renouvellement d’une destinée, invente des espaces totalement vides qui écrasent le personnage solitaire. Ces plans ne sont pas seulement des plans de coupe qui permettent facilement de scander une histoire et de passer d’une séquence à une autre. Ils disent la vérité d’un destin et d’une angoisse. Le vide du monde, c’est aussi le vide d’un être visité par un dieu qui ne reviendra plus.

Contrairement à Théorème, Œdipe roi est moins marqué par l’idéalisation d’un accès à une transcendance qui rend les limites entre la foi et le désir humain poreuses et difficiles. Ces lignes de fuite obligent Œdipe à faire face à son destin par la marche et par le corps, et non plus à se protéger derrière un regard qui ne saura que le leurrer. Les passages multiples d’un monde à l’autre (d’un archaïsme fantasmatique à la réalité contemporaine, de la gare à la cathédrale, de la ville aux usines, du centre à la périphérie, de la pierre à la verdure, de la grisaille à la couleur) scandent aussi la transformation d’Œdipe rendu à une humanité souffrante.

Pasolini a pu définir son film comme un « énorme songe du mythe qui se termine au réveil par un retour à la réalité ». L’épilogue contemporain montre cependant une réalité étrange, aux perspectives souvent déformées. Le film que nous venons de voir n’est donc pas renvoyé dans une sphère de rêve étanche au présent comme au réel. Les relations entre le mythe, sa réinvention et le contemporain s’avèrent bien plus troubles.

Accompagné par Angelo comme l’était Tirésias, Œdipe déambule dans les rues de Bologne. Il est devenu un nouveau devin. En se crevant les yeux, il s’est défait des illusions liées à la visibilité – et sans doute au désir ou à la volonté. Plutôt que de vouloir fuir son destin, il se laisse guider.

À sa manière détournée, Pasolini dresse là son propre portrait.

• Dans un premier temps, il incarne le poète hermétique,

celui que la foule frôle sans se soucier de lui

Une série de plans filmés au téléobjectif et, peut-on le supposer, à l’insu des personnes, nous montre habitants et touristes vaquant à leurs occupations, parfaitement sourds à l’air qu’il interprète à la flûte. La fiction se confronte au document brut, notamment par le contraste entre les focales (courte pour les plans montrant Œdipe assis sur le parvis de la cathédrale / longue pour les passants). Ou plutôt : deux mondes semblent se croiser sans se rencontrer. Œdipe l’éprouve lui-même, puisqu’il finit par secouer la tête et rappeler Angelo – incarnation parfaite de l’innocence, comme son nom l’indique, qui joue alors avec les pigeons. Vanité de l’art, lorsqu’il n’est fait pour personne. Mais au moins Œdipe existe encore, dans la communauté, à peine marginalisé, mais aussi à peine pris en compte et considéré. Au milieu des autres mais seul, vagabond et sans but véritable encore.

• Dans un second temps, Œdipe rejoint la banlieue

Assis contre un pylône, il interprète cette fois la mélodie d’un chant révolutionnaire italien. Pasolini affirme par là son engagement communiste. Pourtant, il y a encore un écart entre Œdipe et les ouvriers : jamais ils ne partagent le même espace. Ce n’est donc que par un effet de montage que le poète semble jouer pour le peuple. La flûte, légère, gracieuse, paraît même un temps guider les mouvements flottants de la caméra. Mais, si l’art d’Œdipe suscite l’indifférence des bourgeois, c’est maintenant l’impossible union de l’artiste et de l’ouvrier qui se manifeste. Œdipe retrouvera alors le geste qui exprime le mieux sa frustration : il mord son poing. La séparation est consommée.

Seul Angelo, qui ne veut rien mais se montre ouvert à tous, est capable de communier avec le monde – après les pigeons, il joue au football avec des enfants. Dans ce film comme dans bien d’autres, Ninetto Davoli incarne l’insouciance – ou, mieux encore, l’innocence fondamentale du peuple.

.

• Œdipe retourne sur les lieux de son enfance

Les plans du prologue se répètent. Il ne reste plus qu’Œdipe et Angelo, qui traversent chaque cadre fixe de part en part. Puis, arrivé dans le pré, Œdipe est saisi d’un vertige. La caméra abandonne sa position d’extériorité, et un plan tourbillonnant nous offre le « point de vue » d’Œdipe. Point de vue évidemment paradoxal, puisque le personnage est aveugle.

Il y a alors trois manières au moins de considérer ce moment : comme un miracle, le personnage retrouvant la vue ; comme un souvenir, le personnage éprouvant à nouveau la sensation de plénitude que le prologue mettait en scène. La dernière est peut-être plus intéressante : il s’agirait d’une intuition foudroyante, du retour d’un monde dont pourtant il ne reste rien.

La musique de fanfare qui accompagne ces plans confirme l’hypothèse : Œdipe pressent qu’il est de retour au lieu de son enfance, et de son bonheur le plus absolu, avant même d’en avoir tout à fait conscience. Ainsi s’achève l’errance d’Œdipe, et de Pasolini.

.

VIII. Pour finir : l’apparition de Pasolini dans le film,

la voix et le rapport au texte-source

.

Comme très souvent dans le cinéma italien, et toujours chez Pasolini, le son est post-synchronisé. Cela signifie que le son en général, et les dialogues en particulier, ne sont pas enregistrés en direct, au moment du tournage, mais ajoutés par la suite. Ainsi que l’explique Hervé Joubert-Laurencin (voir notre entretien), cela permet d’assouplir les conditions du tournage, puisque le cinéaste peut donner ses consignes tout en filmant, et ainsi laisser une part à l’improvisation.

Doublés, les acteurs peuvent par ailleurs se voir attribués une voix qui n’est pas la leur. Pasolini utilise ce décalage technique comme un moyen expressif, une autre manière de poursuivre ses expérimentations à la fois sur la « déterritorialisation » et le syncrétisme. Des créatures hybrides nous apparaissent en effet, dotées par exemple d’un corps de prolétaire et d’une voix d’intellectuel.

Si rien ne coïncide tout à fait, rien ne s’oppose vraiment non plus. Le décalage n’est pas une fin en soi (ce qui pourrait être comique). Introduire une distance entre le corps et la voix permet plutôt à Pasolini de défaire l’évidence qui unit la parole et le texte, les acteurs et leurs rôles, le film et la pièce. L’Œdipe roi de Sophocle n’est pas adapté, mais plutôt retrouvé, quelque part entre ce qu’il est devenu (Freud et la théorie psychanalytique) et ce qu’il a été (le socle mythique de la pièce). Il ne coïncide pas avec le film, qui le déborde de toutes parts, et cependant en jaillit.

Ce jeu sur les voix peut être rapproché de l’irruption de Pasolini lui-même, accompagné de son assistant, Jean-Claude Biette, au moment où la première tirade issue de Sophocle est prononcée. Frappés par la peste, les Thébains réclament l’assistance de leur nouveau roi. À ce moment, Pasolini, en prenant la parole, « introduit Sophocle dans le film ». C’est donc à la fois en tant que personnage et auteur qu’il se présente. Il y a dédoublement de la parole, et ce à travers le doublage.

Un texte émerge du film, qui permet à une singularité (Pasolini et sa biographie) d’atteindre à un « universel », tandis qu’une voix émerge d’un corps, portée par des mots qui lui viennent de très loin. Dire autant qu’on est dit par un texte qui nous préexiste, telle est aussi l’essence de la tragédie.

Raphaël Nieuwjaer et Jean-Marie Samocki

.

• Comment Pasolini a inventé son « Œdipe roi ». Entretien avec Hervé Joubert-Laurencin, par Jean-Marie Samocki.

• Voir également : « Œdipe roi », de Sophocle. La vengeance du sphinx, par Jean-Louis Benoit.