Pourquoi j’ai écrit « Il faut sauver Saïd », par Brigitte Smadja

À l’âge de huit ans, j’ai quitté la Tunisie pour la France. C’était en 1963. Sarcelles, puis Barbès, la rue de la Goutte-d’Or, rue au nom si beau et à la réalité si triste. Ce qui m’a sauvée, c’est l’école. J’aimais l’école, j’aimais étudier, je savais d’instinct que seule l’école me permettrait de grandir et d’avoir la liberté de m’échapper de ces immeubles gris, de côtoyer d’autres espaces, d’autres gens, d’autres mots.

C’était un temps où ce rêve était possible, c’était un temps où une bonne élève d’un quartier pauvre pouvait intégrer par ses efforts, par son travail, un grand lycée parisien. Je dois au lycée Jules-Ferry, à l’école républicaine, d’être ce que je suis.

À vingt-trois ans, agrégée, j’ai été nommée au collège de Montigny-lès-Cormeilles. J’y suis restée sept ans et j’en garde un souvenir ému. Entre-temps, réformes, collège unique, sectorisation. Jamais je n’ai oublié, un quart de siècle plus tard, bien que je ne travaille plus aujourd’hui dans un collège, le bruit terrible de ce bâtiment construit dans un no man’s land où s’entassaient plus de mille élèves.

Jamais je n’ai oublié à quel point il était difficile voire impossible pour certains de travailler dans une atmosphère sereine. Les visages des petits surtout, ceux qui avaient onze ans, douze ans, sont restés gravés et je me disais qu’ils n’auraient jamais la chance, quand bien même ils feraient des efforts immenses, d’échapper à leur cité.

Depuis, grâce à tous les livres que j’ai écrits, j’ai sillonné des banlieues, celles de Paris, de Lyon, de Grenoble, de tant de villes, et toujours j’ai gardé ce profond sentiment de révolte, cette impuissance devant une injustice. L’école est malade, elle n’est plus celle que j’ai connue, avec des murs solides à l’abri de la jungle de notre monde, elle ne protège plus tous les enfants, elle ne donne plus à tous ceux qui le voudraient, qui le pourraient, la possibilité de choisir leur destin. Pire, elle accueille dans ses murs, souvent, trop souvent, des adolescents en perdition qui non seulement n’ont pas leur place dans cette école, mais perturbent, détruisent peut-être d’autres enfants.

Depuis, grâce à tous les livres que j’ai écrits, j’ai sillonné des banlieues, celles de Paris, de Lyon, de Grenoble, de tant de villes, et toujours j’ai gardé ce profond sentiment de révolte, cette impuissance devant une injustice. L’école est malade, elle n’est plus celle que j’ai connue, avec des murs solides à l’abri de la jungle de notre monde, elle ne protège plus tous les enfants, elle ne donne plus à tous ceux qui le voudraient, qui le pourraient, la possibilité de choisir leur destin. Pire, elle accueille dans ses murs, souvent, trop souvent, des adolescents en perdition qui non seulement n’ont pas leur place dans cette école, mais perturbent, détruisent peut-être d’autres enfants.

Et que peuvent les professeurs dont la charge ne cesse de croître ? Presque rien. Même les vocations les plus fortes peuvent se briser devant des violences impossibles à maîtriser. On disait qu’il fallait ouvrir l’école à la vie. Quelle vie ? Celle de la drogue, du racket, de la loi du plus fort ? Moi je crois que c’est la vie qui devrait s’ouvrir à l’école, celle que j’ai connue, où les mots de Liberté, d’Égalité, de Fraternité avaient encore un sens.

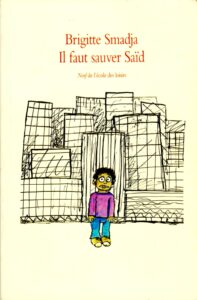

Depuis longtemps, ces souvenirs m’obsèdent et je ne savais pas trop comment les orchestrer pour en faire un petit livre. Et puis un jour, j’ai imaginé un petit garçon de banlieue, je l’ai nommé Saïd, j’ai parlé de lui à mon éditrice, elle m’a dit : fonce, et j’ai voulu sauver Saïd. C’était urgent.

Brigitte Smadja, mai 2009

.

• Entretiens avec Brigitte Smadja, bibliographie.

• La série des Pozzis, illustrée par Alan Mets.