Bac philosophie 2024 :

corrigé de la dissertation

« L’État nous doit-il quelque chose ? »

De beaux sujets pour l’épreuve de philosophie ce 18 juin : « La Condition ouvrière, de Simone Weil » ; « La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? », « La nature est-elle hostile à l’homme ? » ou « L’artiste est-il maître de son travail ? » Voici quelques pistes sur le sujet de la filière générale : « L’État nous doit-il quelque chose ? »

Par Hans Limon, professeur de philosophie (océan Indien)

De beaux sujets pour l’épreuve de philosophie ce 18 juin : « La Condition ouvrière, de Simone Weil » ; « La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? », « La nature est-elle hostile à l’homme ? » ou « L’artiste est-il maître de son travail ? » Voici quelques pistes sur le sujet de la filière générale : « L’État nous doit-il quelque chose ? »

Par Hans Limon, professeur de philosophie (océan Indien)

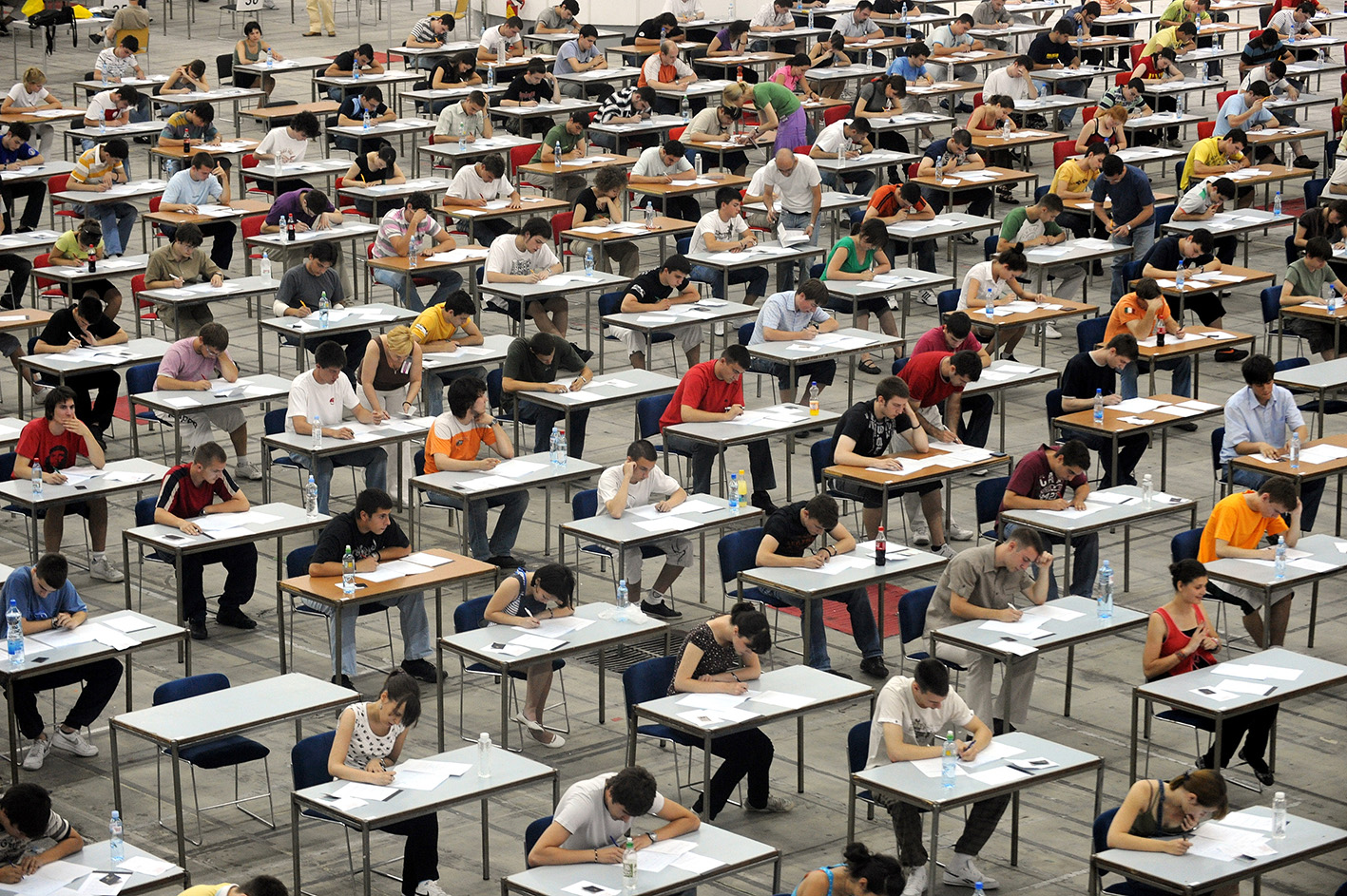

Question en apparence paradoxale et pourtant éminemment actuelle que ce deuxième sujet de dissertation proposé aux centaines de milliers d’élèves de section générale de la cuvée 2023-2024. Paradoxale parce qu’on s’attendrait plutôt à l’interrogation proportionnellement inverse : « Que devons-nous à l’État ? ». Le « devons-nous » devant être ici interprété à la fois comme l’ensemble des devoirs civiques et comme la somme des avantages ou bénéfices obtenus par l’intervention d’une tierce partie prenante, à savoir l’appareil étatique : « devoir », c’est se sentir obligé de s’acquitter d’une action ou d’une mission ; « devoir à », c’est être redevable de quelque chose. Actuelle, parce que les Français s’apprêtent à voter pour leurs députés dans les jours qui viennent et, par la même occasion, à faire peser dans les urnes leur vision d’une société et d’un État justes.

Le sujet invite précisément les élèves à réfléchir sur les conditions de cette légitimité : à partir de quel moment pouvons-nous raisonnablement sacrifier à une force politique une certaine portion de l’empire que nous avons sur nous-mêmes ? L’État doit-il payer notre obéissance en monnaie de liberté ou de sécurité ? Un État peut-il dépasser certaines limites au-delà desquelles il fait plus qu’il ne doit ? N’est-ce pas là ce que Hannah Arendt appelle un « totalitarisme » ou ce que Kant, presque deux cents ans plus tôt, identifie comme un « paternalisme » maintenant délibérément les citoyens dans un état de minorité ?

La question donnant lieu à un plan dialectique – avec une opposition entre les deux premières parties suivies d’un dépassement dans la troisième –, le danger consisterait à adopter un oui/non sommaire et contradictoire. Le « quelque chose » charrie à son tour l’écueil d’une liste de « choses » que l’État devrait aux citoyens : la liberté, l’égalité, la sécurité, la justice sociale et, pourquoi pas, le bonheur. Assurément, on saura gré aux candidats de ne verser ni dans l’étalage doxographique sans réflexion unifiante – « Locke pense que… », « Rousseau pense que… », « Hobbes pense que… » – ni dans l’énumération de droits que les différentes formes d’État octroieraient à leurs citoyens ou sujets.

Voici, condensée en deux questions, une problématique possible pour ce sujet très large qui encourage à développer une réflexion critique autour du rapport obéissance-souveraineté, des conditions et des dérives possibles de l’exercice du pouvoir : en tant qu’organisation politique gouvernant une société, quelles sont les conditions de légitimité d’un État ? Si l’État nous doit quelque chose, n’est-ce pas en vertu d’une réciprocité – un « donnant-donnant » ou, à la manière de Marcel Mauss, un système de dons et de contre-dons – qui détermine simultanément le rôle, les responsabilités et les devoirs des citoyens ?

Le plan : de l’énoncé des évidences à la mise en avant d’une vigilance citoyenne

Première partie : la garantie des droits naturels

La première partie peut servir à défricher les évidences. L’État, forme moderne du pouvoir politique, n’a-t-il pas été instauré dans le but de garantir les droits naturels et, tout simplement, de permettre au genre humain de survivre ? Les théoriciens du contrat social comme Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau pensent que nous, citoyens, devons obéir à l’État parce que celui-ci constitue la solution aux problèmes fondamentaux de la coexistence humaine clairement caractérisés par la fiction heuristique de l’« état de nature ».

Hobbes affirme dans son Léviathan que, sans l’État, la vie serait brutale et courte en raison de la « guerre de tous contre tous ». Les individus acceptent de céder leur liberté à un souverain en échange de protection. Protego ergo obligo – Je protège donc j’oblige –, écrira plus tard Carl Schmitt en se référant aux théories hobbesiennes. Pensons notamment aux lois dites antiterroristes ou encore à l’« état d’urgence » décrété pendant la pandémie de Covid-19.

John Locke, dans son Second Traité du gouvernement civil, soutient l’idée que l’État est formé dans le but de conserver les droits naturels des individus comme la vie, la liberté et la propriété. Si l’État protège ces droits, il peut légitimement réclamer l’obéissance des citoyens.

Jean-Jacques Rousseau, dans Du contrat social, propose que l’État exprime la volonté générale, qui représente elle-même – surtout par le vote – le bien commun. Obéir à l’État reviendrait à obéir à la volonté générale, l’État venant mettre fin aux inégalités et garantissant par la force commune l’autonomie de chacune et chacun.

Que ces théories politiques aient pour perspective l’absolutisme, le libéralisme ou le républicanisme, elles présupposent toutes que l’État, établi par convention tacite ou explicite, nous doit ce sans quoi notre existence serait proprement invivable. Et ce n’est que dans la mesure où il respecte les clauses de ce « contrat » ou « pacte social » que nous-mêmes lui devons, dans une certaine mesure, soumission et loyauté. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 insiste d’ailleurs sur ce point.

Deuxième partie : les limites des prérogatives d’un État juste

Avec le spectre d’un État ultra-interventionniste plane la double menace d’un pouvoir autoritaire, voire totalitaire – que ce soit sous la forme d’une concentration des pouvoirs en un seul individu ou d’un dirigisme bureaucratique – et de l’immixtion de la politique dans la sphère privée des individus. Dès lors, la condition de possibilité et de viabilité d’un État légitimité ne réside-t-elle pas dans la limitation des devoirs ou missions mentionnés ci-dessus ?

N’est-ce pas dangereux de postuler, comme le fit Aristote, que le législateur a pour fonction d’œuvrer au bonheur des citoyens ? Les théoriciens libertariens, dont le philosophe américain Robert Nozick, professent ainsi que les prérogatives de l’État doivent être strictement limitées à la protection des droits négatifs, c’est-à-dire à ne pas nuire aux individus.

Dans son ouvrage Anarchie, État et utopie, Robert Nozick défend l’idée d’un État minimal dont le rôle se cantonnerait à garantir la sécurité et la justice, tout en rejetant fermement l’idée d’un État-providence chargé de redistribuer les richesses. Pour lui, toute forme de redistribution forcée des richesses par l’État constitue une violation des droits individuels et de la propriété privée.

De son côté, Friedrich Hayek alerte sur les risques associés à un État trop interventionniste. Dans La Route de la servitude, il met en garde contre les dangers d’un contrôle strictement centralisé de l’économie par l’État en soulignant que cela pourrait entraîner une érosion significative des libertés individuelles, ainsi qu’une dépendance des citoyens envers les institutions étatiques. Selon Hayek, une telle dépendance réduit l’autonomie personnelle et fait le lit d’un régime autoritaire, même sous des prétextes de bien-être social et de justice économique.

Ces lanceurs d’alerte – comme Marx qui, en son temps, jeta le soupçon sur l’État bourgeois et appela à une révolte des prolétaires – prônent une limitation rigoureuse des « obligations » de l’État, celles-ci étant indissociablement des prérogatives : plus l’État nous doit, plus il nous rend redevables et peut à bon droit resserrer l’étau de son autorité. N’oublions pas que, dans une société où les valeurs de l’État l’emportent sur les aspirations personnelles, l’individu se voit peu à peu nié. D’où, selon le sociologue Émile Durkheim, le phénomène du « suicide altruiste » ; d’où, selon Hannah Arendt, la tragédie du totalitarisme dont les décrets tiennent lieu de moralité.

Troisième partie : des missions et obligations partagées

La troisième partie n’est pas une synthèse : elle est une autre façon d’aborder le questionnement initial. Si l’État nous doit quelque(s) chose(s) – chez Rousseau, il va jusqu’à créer un « corps moral » des citoyens ; chez Kant, il a une indéniable vertu civilisatrice –, il faut être vigilant à ne pas lui en demander trop afin qu’en retour il n’exige pas plus qu’il n’est raisonnablement dû. De même qu’il ne faut pas se laisser noyer par la servitude volontaire – on songe au Discours de la servitude volotaire, d’Étienne de La Boétie –, il ne faut pas non se déresponsabiliser en attribuant à l’État la pleine responsabilité de notre sort individuel et collectif.

John Rawls, un autre philosophe américain, considère l’État moderne comme la garant de la justice sociale, qui doit veiller à redistribuer les ressources afin de réduire les inégalités et d’aider les plus vulnérables. Dans Théorie de la justice, il avance que l’État doit mettre en place des mécanismes de redistribution qui bénéficient particulièrement aux plus défavorisés et contribuent à l’égalité des opportunités économiques et sociales. C’est une idée qu’Amartya Sen et Martha Nussbaum, grands lecteurs de Rawls – et d’Aristote – reprendront sous la forme de leurs théories des « capabilités ». Un État juste se traduit par des systèmes de sécurité sociale et de santé publique qui visent à assurer un niveau minimum de bien-être pour tous les citoyens. En guise d’applications : en France, les allocations chômage entretiennent la solidarité avec ceux qui sont sans emploi, tandis que l’accès universel aux soins de santé garantit que chaque individu puisse recevoir des traitements médicaux indépendamment de sa situation financière.

Dans le même temps, ce devoir étatique s’accompagne, du côté des citoyens, du devoir – au sens, quasiment, d’obligation morale – de se prendre en charge et de la possibilité de réaliser son projet de vie. On comprend bien qu’une telle approche favorise l’autonomie, la responsabilité et la dignité personnelles : en offrant les conditions de base d’une vie décente, l’État permet aux citoyens de développer leurs capacités et de contribuer activement à la société. En définitive, l’État doit fournir un cadre de justice sociale, mais il revient à chacun de saisir les opportunités offertes et de travailler à son propre épanouissement. L’équilibre est ainsi maintenu entre soutien public et initiative personnelle. L’État nous doit certaines choses, mais il ne doit pas tout : sinon, le paternalisme guetterait. Nous nous devons certaines choses à nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas nous acquitter de ces devoirs sans être immergé dans un environnement propice, dont seul l’État, par son organisation, ses moyens et sa souveraineté, peut nous fournir le cadre. Il ne faut pas confondre égalité des droits, égalité des chances et égalité des situations. Il ne faut pas non plus afficher un existentialisme politique de principe en clamant haut et fort que les citoyens, condamnés à être libres, doivent assumer individuellement le poids de leurs vicissitudes.

La conclusion : le métier de citoyen

La conclusion est à la fois un regard rétrospectif, un bilan et le lieu d’une « ouverture » à l’actualité ou à un autre sujet possible. Le sujet nous a invités à nous interroger sur les missions de l’État et sur la légitimité de son pouvoir. Au fil de ces interrogations, ce sont inévitablement des conceptions diverses, voire opposées, qui se sont entremêlées, voire opposées, les unes aux autres : si l’État nous doit peu, nous sommes du côté du libertarisme ; si l’État nous doit beaucoup, nous sommes plutôt du côté de l’État-providence. Mais ce sujet nous a surtout permis de questionner le « métier » du citoyen, dont les droits ne sont pas moins nombreux que les devoirs, et qui doit lui-même à l’État, outre le respect des lois, une vigilance critique qui, si elle ne se transforme pas en opposition systématique, concourt à l’amélioration constante des institutions : c’est là l’un des ressorts de l’« insociable sociabilité » humaine de Kant. Cette réflexion prend une résonance particulière dans le débat actuel en France autour de l’aide à mourir. La discussion sur le droit à une fin de vie digne soulève en effet des questions essentielles sur le rôle de l’État dans la protection de la vie et la préservation des libertés individuelles.

À l’issue de leurs cheminements de pensée respectifs, les candidats auront sans doute beaucoup appris à propos du citoyen qu’ils s’apprêtent à devenir.

H. L.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.