Bac de français 2024 : corrigé du commentaire

de texte sur Édouard, de Claire de Duras

Pour l’épreuve anticipée de français de la filière générale, le commentaire de texte portait cette année sur un extrait d’Édouard, de Claire de Duras. Éléments de corrigé en tenant compte du paratexte, du contexte et de sa propre lecture sensible associée à d'autres lectures.

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspe Paris Sorbonne-Université.

Pour l’épreuve anticipée de français de la filière générale, le commentaire de texte portait cette année sur un extrait d’Édouard, de Claire de Duras. Éléments de corrigé en tenant compte du paratexte, du contexte et de sa propre lecture sensible associée à d’autres lectures.

Par Antony Soron, maître de conférences HDR, formateur agrégé de lettres, Inspe Paris Sorbonne-Université.

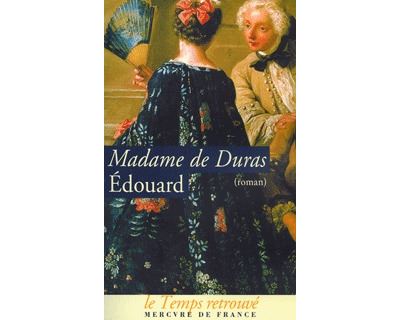

La poésie étant à l’honneur pour la dissertation ; c’est l’objet d’étude, « Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle » qui a été retenu pour le commentaire. L’épreuve de quatre heures portait sur un extrait d’Édouard de Claire de Duras (1777-1828), écrivaine amie de Madame de Staël et de François-René de Chateaubriand. Son œuvre romanesque et son féminisme pionnier commencent à retrouver un intérêt scolaire après avoir reconquis la recherche universitaire.

Claire de Duras n’était pas connue de la plupart des candidats. Mais ceci ne devrait pas prévaloir dans la note attribuée à leur commentaire de texte. L’occasion est cependant trop belle de dire quelques mots de cette autrice dont une partie de l’existence s’est déroulée sous la Révolution française. Point important : Claire de Duras a été essentiellement célébrée pour trois romans courts, dont un en particulier, Ourika, qui fut un best-seller à sa parution en 1823. « Il est un plaisir délicat et délicieux : découvrir, au hasard des services de presse, un petit chef d’œuvre du passé que les ans et l’ignorance avaient fait tomber dans l’oubli », a confié Martine Storti à propos de ce livre dans Libération le 26 avril 1979 (1). Concernant l’œuvre choisie pour le commentaire de texte cette année, elle était assortie d’un paratexte qu’il convient d’analyser.

Analyser le paratexte

Il faut aller du plus simple pour aller au plus compliqué. D’abord, une remarque de bon sens. Si on lie le titre du roman Édouard, et le paratexte, on peut déjà établir qu’il s’agit d’un roman éponyme. «Édouard», précise en effet le paratexte, est le narrateur-personnage du récit (le Monsieur qui dit «je»). On observe que l’autrice, féministe avant l’heure, délègue la parole à un homme. Mais pas n’importe lequel et pas dans n’importe quelle situation, car Édouard « tombe amoureux d’une jeune veuve ».

Cela pose un premier problème, que l’on se souvienne par exemple de la fable de La Fontaine, justement titrée, « La jeune veuve » où le deuil vient servir de nouvelle parure. Second problème : la différence de classe sociale entre Édouard et celle qu’il convoite. Elle a le titre de « duchesse » alors que lui est simplement issu d’une famille d’avocats. De fait, entre le veuvage de la duchesse de Nevers et l’absence de noblesse d’Édouard, et en dépit de deux caractères parfaitement assortis, cet amour semble bien mal engagé. Mais, et cela en ajoute au romanesque de la situation, il est permis au jeune homme de passer avec la dame, « un été au château de Faverange ».

En quelques minutes, le paratexte ouvre déjà quelques pistes fructueuses :

- Un amour entravé pour des raisons sociales

- Une promiscuité douloureuse pour l’amant

- Une belle saison amoureuse : l’été

- Un cadre romanesque : le château

En matière de pistes de lecture, ne pas oublier de considérer la date de publication du roman : 1825. Soit cette même année où le romantique Alphonse de Lamartine est à l’honneur, de même que la poétesse, Marceline Desbordes-Valmore qui publie son recueil, Elégies et poésies nouvelles.

C’est une année où le « romantisme » importé de Grande-Bretagne et d’Allemagne à la fin du XVIIIe siècle (Claire de Duras naît en 1777) bat son plein, comme ce sera le cas d’ailleurs jusqu’au milieu du XIXe siècle (Claire de Duras meurt en 1828).

Premières impressions de lecture

Lire ensuite le texte à mi-voix pour y être plus sensible. N’est-il pas émouvant, touchant, vibrant ? Deux êtres s’aiment, sont proches l’un de l’autre, ont tout un été devant eux mais ne peuvent ni se dire explicitement leur amour réciproque, ni évidemment se toucher ! C’est une parfaite situation romanesque et romantique. Tout va se jouer au niveau des regards, des gestes, et bien entendu, des implicites, des « fragments » de leur discours amoureux, pour paraphraser Roland Barthes.

Si le terme « romantique » est mis en valeur dans l’introduction, cela a de fortes chances de plaire au correcteur. Si, de surcroit, la même introduction évoque des thèmes romantiques présents dans le texte comme « un sujet intime », « la mélancolie », « la fascination devant la beauté et en particulier la nature » ou encore « le renouveau du paysage », la copie part sur de bons rails.

Ce texte apparaît à la fois triste (amour impossible) et beau, ne serait-ce que par le fait que la déclaration empêchée d’Édouard à la Duchesse de Nevers (et réciproquement) se déroule dans un cadre idyllique avec une présence lumineuse de la nature.

Pistes de problématisation

Il est toujours intéressant de considérer ensuite le sens général du texte à commenter. Quelle est la situation ? Deux amants n’ont pas le droit de se dire leur amour alors même que tout se prête à son expression : promiscuité, solitude, cadre naturel idyllique. Or, cet empêchement est un parfait ressort romanesque. Combien de récits, de nouvelles, de romans, sont construits sur ce même modèle narratif? Pourquoi ne pas évoquer à cet instant le succès non démenti de La Nouvelle Héloïse de Rousseau, dont la première publication remonte à 1761 ?

Ce texte reprend parfaitement un motif propre à toute la littérature amoureuse et renvoie à une des constantes du récit amoureux. Et l’extrait parvient à toucher y compris de nos jours, même si peut-être moins qu’à l’époque de sa première publication.

I] Un tableau romantique

Le choix du mot « tableau » n’est pas indifférent. En effet, jusqu’à la ligne 8, c’est bien à la contemplation d’un tableau vivant qu’est convié le lecteur : un tableau avec au premier plan son sujet, «Madame de Nevers», et, en arrière-plan, un cadre naturel sublime. « Air frais du soir », « derniers rayons du couchant », « ciel d’azur » : tous les topoï d’une scène romantique sont convoqués pour faire du moment décrit une scène d’exception. Il est donc très important de montrer ce qui se dégage de la scène, à savoir un sentiment d’harmonie et la sensation d’un hors-temps, autrement dit d’un moment qui échappe au temps.

Les constantes de la scène romantique mise en place par Claire de Duras sont confirmées par le choix d’un évocation homodiégétique (« je ») qui rapporte de façon extrêmement poétique une vision de l’être aimée comme si elle était intemporelle. En outre, la structure de l’extrait conforte ce déploiement. En effet, la situation ne peut rester immobile. L’amant ne peut complètement contenir ses émotions (et son désir de parler).

Les lignes 8 à 12 soulignent le passage d’un état simplement contemplatif à une effervescence sensible : « tout m’enivrait d’amour ». La progression dramatique du texte est d’ailleurs manifeste. En effet, le « je narrant » est conduit à faire état de ses émotions tandis que, jusqu’alors, il restait concentré sur l’autre. Ici encore, l’exaltation des sentiments intérieurs rejoint une tradition romantique. L’amant est tiraillé entre loyauté et désir. D’où le recours à une ponctuation plus expressive (exclamatives, interrogatives).

Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une première rencontre dans cet extrait. Néanmoins, la scène n’est pas exempte, comme dans tout drame romantique, d’une situation conflictuelle, consistant ici, pour l’un et l’autre des deux amants, à ne pas pouvoir s’avouer leur amour. Ca n’est donc pas anodin qu’aux pensées du personnage narrateur succède un dialogue entre les deux amants.

II] Le dit et le non-dit

Il est souvent intéressant d’actualiser dans sa tête la situation décrite par un extrait. En avoir des images mentales peut aider à le commenter. En l’occurrence, ici, on voit bien qu’il se joue une tension entre le dit et le non-dit, entre la furtivité d’un regard et son expressivité. Ainsi, on pourra faire remarquer – le mot « silence » se trouvant d’ailleurs dans le texte ligne 11 – que, jusqu’à la ligne 21, la scène est justement silencieuse.

Au contraire du lecteur, l’amante tout entière ne peut « entendre » les pensées d’Edouard qui constatent une une impossibilité. D’où l’importance du mot « barrière ». Il est aussi intéressant de remarquer que la tentation de « dire l’amour » n’est pas nouvelle entre les amants. Ce qui ne fait que renforcer la sensation d’une situation tout aussi paradoxale qu’intolérable.

Pour autant, l’impossibilité de dire et corrélativement de faire, ne contribue qu’à renforcer le désir de l’autre tout autant que l’envie de lui exprimer l’inexprimable. Par conséquent, la scène qui est présentée met en tension une forme d’idéal amoureux, tant on pressent que les deux amants selon l’expression consacrés « sont faits l’un pour l’autre », et une situation en pratique problématique en fonction des codes sociaux.

Madame de Nevers est non seulement veuve mais elle appartient à l’ordre de la noblesse. En ce sens, alors que les pensées d’Edouard relèvent d’une « tempête sous un crâne » pour reprendre les mots de Victor Hugo, les paroles au discours direct de la dame tendent à contrôler tout excès de démonstration de passion.

Entre impossibilité de dire et impossibilité de résorber la montée du sentiment amoureux, le langage reste le seul allié. « Quand vous souffrez, je souffre avec vous », affirme Madame de Nevers en usant de l’art de la litote afin d’éviter sans doute le verbe aimer. Tandis que de son côté, Édouard contient toute envie de se jeter au pied de son amante par un geste d’une extrême délicatesse :

« Je cueillis des fleurs de ce jasmin qui l’entouraient, et qu’on ne distinguait plus qu’à peine ; je les lui donnai, je les lui repris ; puis je les couvris de mes baisers et de mes larmes ».

III] Une tragédie qui s’annonce

Évidemment, un lecteur d’Édouard connaissant la fin de l’histoire – suicide par désespoir de Madame de Nevers et suicide militaire d’Édouard – sera facilité dans la conception de la troisième partie. Néanmoins, qui a lu Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (1897) ou écouté la chanson des Rita Mitsouko, « Les Histoires d’A. » (1986) sait bien qu’en littérature au moins, les histoires d’amour finissent mal.

Ici, il serait intéressant, même sans connaître le dénouement tragique du récit, d’émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire. Surtout, il faudrait mettre en évidence tous les possibles signes avant-coureurs d’un drame à venir en reprenant tous les éléments étudiés précédemment mais à l’aune d’un horizon sombre.

Sans aller trop loin dans l’analyse, on pourra tout de même constater la prégnance de l’isotopie de la souffrance et celle du malheur. De fait, la situation insurmontable laisse à penser que c’est bien est une situation définitivement obstruée alors que tout concourt, paradoxalement, à créer la plus parfaite des harmonies.

La conclusion du commentaire pourrait proposer des liens avec d’autres récits connus voire des films ou des séries que l’on pourrait rattacher à l’amour empêché des deux personnages. Le meilleur moyen de réussir un commentaire restant, avant même de vouloir plaquer des notions de cours sur un texte, mais sans les mettre de côté non plus, de s’autoriser une lecture sensible du texte en la connectant à d’autres textes y compris des chansons comme, en l’occurrence, « Roméo kiffe Juliette » de Grand corps malade.

A. S.

Note

(1) https://www.desfemmes.fr/litterature/ourika/

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.