Prix Goncourt des lycéens 2022

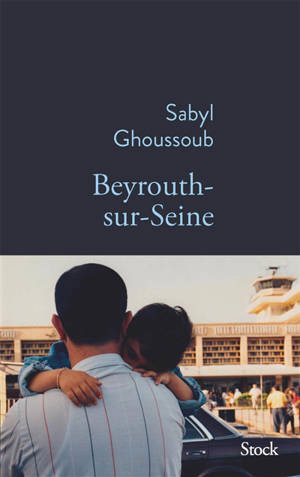

Beyrouth-sur-Seine, de Sabyl Ghoussoub :

quête autobiographique

Sabyl Ghoussoub vient de remporter le Goncourt des lycéens pour son troisième roman, Beyrouth-sur-Seine. Écrit à la première personne, il présente, dans une chronologie éclatée, l’histoire d’une famille entre la France et le Liban, des années 1970 à nos jours.

Par Haude de Roux, professeure de lettres

Sabyl Ghoussoub vient de remporter le Goncourt des lycéens pour son troisième roman, Beyrouth-sur-Seine. Écrit à la première personne, il présente, dans une chronologie éclatée, l’histoire d’une famille entre la France et le Liban, des années 1970 à nos jours.

Par Haude de Roux, professeure de lettres

Pourquoi être obligé de vivre ailleurs que dans son pays ? « Où te sens-tu chez toi ? », interroge Alma, dans Beyrouth-sur-Seine, roman de Sabyl Ghoussoub qui vient de remporter le prix Goncourt des lycéens. Pour son auteur, écrire, c’est chercher à répondre. Beyrouth-sur-Seine questionne l’exil en France, « là-bas » désignant le Liban. Pourquoi se sentir déraciné dans un pays où nous ne sommes pas nés ? Comment vivre entre « l’ailleurs et l’ici » ? Les tentatives de réponses sont multiples et imagées. Le roman se présente comme la quête autobiographique d’un auteur qui dévide l’écheveau de ses contradictions intimes. Il propose un livre qui reflète « son sentiment bancal », celui d’une double identité. (Voir le dossier de L’École des lettres décembre 2022-février 2023 consacré à l’autobiographie ou le récit de soi.)

Au fil des pages dialoguent des photos sur lesquelles Sabyl Ghoussoub essaie de mettre des mots, mais aussi des coupures de presse, des lettres, des fragments de poèmes libanais, des scènes des années 1970 enregistrées par ses parents et d’autres captées à Paris en 2020, dans leur immeuble de dix-sept étages, avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Le micro est branché sur une chemise de pyjama ou une chemise de nuit. Les parents parlent, se contredisent. La prose est émaillée de mots en arabe qui font le lien entre deux mondes. Les personnages de deux époques se superposent et se complètent : ils sont les acteurs de la guerre au Liban et ceux de maintenant. Dans une succession de courts chapitres, apparaît le Liban, pays célébré et détesté à la fois : terre perdue et promise par Hanane et Kaïssar, les parents qui ont dû la quitter jeunes mariés, et par Sabyl et sa compagne Alma, exilés de fait, par héritage.

Le Liban, c’est avant tout la famille ; Beyrouth-sur-Seine est peuplé de tantes et de sœurs tendrement évoquées, de frères fiers et intranquilles qui apparaissent puis disparaissent, laissant dans leur sillage une part de mystère ou de nostalgie. Ils sont engagés, enracinés : Elias s’est donné à la cause communiste ; Amine est du côté des phalangistes. La famille de Sabyl donne l’image d’une alliance des contraires dans les choix de vie et les choix politiques qui font écho à la situation au Liban. Il y a vécu lui-même une dizaine d’années dans sa jeunesse et se souvient d’un « là-bas » qui l’a « lessivé ». Ce pays au ciel bleu, à la mer bleue, « où toute la diaspora libanaise rêve de pouvoir retourner vivre », représente un retour impossible. C’est un pays rêvé qui n’existe plus. L’alliance des parents s’en ressent : leur lien à l’exil s’exprime différemment. En exergue déjà : la mère, Hanane, veut « vieillir et mourir au Liban et nager tous les jours jusqu’à l’infini ». Le père, Kaïssar, pense que « peut-être au Père Lachaise » il se sentira enfin chez lui.

Gris parisien et enfer libanais

Leur fils Sabyl raconte leurs désaccords, leur triste colère. Tout en s’autorisant des va-et-vient chronologiques, il retrace par tendres touches l’amour conjugal dans un Paris au pouvoir ambigu. Ville de l’accueil, puisqu’on peut y lire tous les journaux (Paris Match, France-Soir, Le Monde,mais aussi Al Watan Al Arabi), y voir tous les films, puisqu’on peut travailler dans ses galeries avant-gardistes, Paris est aussi la capitale au ciel tout gris.

En suivant les années d’avant la naissance de l’auteur jusqu’au temps de l’écriture, le roman progresse dans la connaissance du pays et de la famille d’origine. L’autofiction permet à Sabyl Ghoussoub de composer avec ses contradictions et de chercher la réconciliation. Il confie également ses réflexions sur le processus d’écriture et de ses bienfaits, avouant des modifications et des silences intentionnels : « Je supprime des membres de la famille. Je change le sexe d’un protagoniste. J’invente et modifie ce que je veux dans la vie. » Il reconstitue une famille rendue à la vie par le souvenir, avec sensibilité, grâce et humour : l’attachement maternel est démonstratif, vite invasif ; celui du père, plus taiseux. Partout l’amour affleure ; il se loge dans un détail : dans les chaussures Bata du père, dans le service rituel des labneh (yaourts) de la mère, accompagnés d’olives et du pain chauffé, pour mieux retenir un fils chéri en trop courte visite. Tout en elle rappelle ce « quelque part dans le Sud », avec « ses rayons qui brillent sur les citrons », comme les mandariniers, la menthe et les tomates cerises sur les deux balcons parisiens. Elle est la musique et toute la saveur des pays du Levant.

Copyright : Alain JOCARD / AFP

Beyrouth-sur-Seine fait retentir un amour colère. Colère contre l’absurdité d’un pays qui s’autodétruit et s’efface. Colère contre le spectacle de la guerre qui désole ses témoins impuissants en exil. Le roman fait défiler, de 1975 à 1985, des attentats, des tueries commises par les « seigneurs de la guerre », de fiers assassins appartenant à de factions armées, tragiquement fratricides. Il fait découvrir des listes désespérantes de trahisons, d’unions impossibles, de noms restés tragiquement sinistres : Ehden, Sabra et Chatila, Damour. Les querelles meurtrières parviennent jusqu’en France puisque cette guerre « a suivi [ses] parents jusqu’à Paris ». Les attentats de la rue des Rosiers, de la rue de Rennes, ceux commis par Fouad Ali Saleh sont remémorés, documentés ; l’enquête menée par l’auteur multiplie les mots jusqu’à devenir « charabia », non-sens : militants du Parti socialiste progressiste, communistes, propalestiniens, druzes, phalangistes, OLP, Hezbollah, Forces libanaises… Finalement usé par « ces balivernes », l’auteur ferme les livres. « Entre le gris parisien et l’enfer libanais », il garde près de lui un profond amour pour ses parents, dont il est le « parfait mélange » selon Alma. Telle est peut-être son identité. Demeure aussi une toile du peintre Miro, l’un de ses tableaux-poèmes, une tache bleue et deux inscriptions : en haut à gauche le mot « photo », en bas à droite la phrase manuscrite : « Ceci est la couleur de mes rêves ».

H. de R.

Sabyl Ghoussoub, Beyrouth-sur-Seine, Stock, 320 p., 20,5 euros.