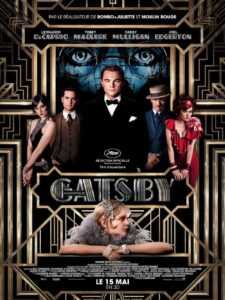

« Gatsby le magnifique », de Baz Luhrmann, d’après Francis Scott Fitzgerald

À quarante ans, le cinéaste australien Baz Luhrmann a une belle carrière à son actif. Il a déjà fait jouer Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette en 1996 et s’attaque, cette fois, à un véritable monument littéraire, l’œuvre la plus célèbre du romancier américain Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925), fable métaphorique sur le pouvoir et l’opulence de la jeunesse nantie, juste avant le krach boursier de 1929.

À quarante ans, le cinéaste australien Baz Luhrmann a une belle carrière à son actif. Il a déjà fait jouer Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette en 1996 et s’attaque, cette fois, à un véritable monument littéraire, l’œuvre la plus célèbre du romancier américain Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925), fable métaphorique sur le pouvoir et l’opulence de la jeunesse nantie, juste avant le krach boursier de 1929.

Elle évoque, dans l’effervescence des années 1920 sur la côte est des États-Unis, la figure romantique et tragique de Jay Gatsby, vu par les yeux de son ami Nick Carraway. Amoureux de Daisy, la belle cousine de Nick, Gatsby ne se console pas d’apprendre qu’elle a épousé le riche Tom Buchanan. Il s’est donc fait construire une fabuleuse demeure à West Egg, de l’autre côté de la baie de Long Island, juste en face de East Egg, où se dresse la maison raffinée des Buchanan.

Par l’intermédiaire de Nick, il parvient à revoir Daisy et à devenir son amant, réalisant ainsi son rêve sentimental et le « rêve américain » incarné par la beauté patricienne de Daisy.

Le pouvoir destructeur de l’argent

Ce roman démontre le pouvoir destructeur de l’argent qui rend les êtres capables de tout et d’une « irresponsabilité abyssale ». Tandis que les gens d’un niveau social inférieur sont leurs instruments et leurs victimes. Comme le jeune garagiste Wilson, dont l’épouse est devenue la maîtresse de Tom, et comme Gatsby lui-même, cet ancien pauvre qui croit que l’argent peut tout, même effacer le passé.

Pour qui a vu la dernière version filmée du roman, portée à l’écran en 1974 par Jack Clayton, sur un scénario de Francis Ford Coppola lui-même, d’après Scott Fitzgerald, avec Robert Redford et Mia Farrow, il semble impossible de faire mieux. Cette adaptation, qui ressort dans les salles, est pourtant très lacunaire et tirée vers un romantisme un peu boursouflé, mais Redford y est parfait de charme mélancolique et d’émotion retenue. On disait d’ailleurs déjà à sa sortie que cette version n’arriverait jamais à atteindre la fidélité de celle d’Elliott Nugent en 1949, où Alan Ladd faisait une extraordinaire composition du rôle de Gatsby, dont il rendait parfaitement le mystère tragique. Toujours le même malentendu sur les attentes liées à l’adaptation des œuvres littéraires, surtout quand elles portent, de surcroît, sur des effets de corpus cinématographique !

Un nouveau langage cinématographique

Inutile d’aller voir le film si l’on n’est pas conscient de l’ambition de Baz Luhrmann, affichée dès sa trilogie du « Rideau rouge » – Ballroom Dancing (1992), Roméo et Juliette (1996), Moulin rouge (2001) –, de créer un nouveau langage cinématographique. Il veut inventer un spectacle total, dont le spectacle de music-hall « opulent, munificent, gargantuesque » – plus proche de l’opéra que de la comédie musicale –, écrit par un nouveau Shakespeare dans Moulin rouge, est la mise en abyme. Car le grand modèle de Luhrmann est Shakespeare, à qui Nick est ironiquement comparé ici.

Pour cela, tous les excès sont permis. Toutes les libertés aussi. Pourtant, le texte, omniprésent, fait l’objet d’une fidélité absolue et son écriture désespérée elle-même est mise en scène. Pour le réalisateur, le seul moyen de respecter une œuvre est de la creuser pour en extraire le suc et de poursuivre à distance la démarche novatrice de son auteur. Passant de 1900 et du french cancan aux années 1920, il restitue la peinture fitzgeraldienne en poussant à leur comble les excès qu’elle dénonce. Le luxe insolent et très kitsch de la maison de Gatsby, avec sa « silhouette féodale » et ses « salons Renaissance », évoque le Xanadu de Citizen Kane et en fait un temple ostentatoire et décadent dédié à l’ambition et à la luxure. Par ce décor rutilant, pharaonique, Luhrmann a su traduire cette « passion d’inventeur » par laquelle le héros cherche à s’éblouir lui-même, « décorant ses chimères de la moindre parure scintillante qui passait à sa portée ». On ne s’étonnera donc pas qu’il utilise à fond les possibilités de la 3D pour rendre la démesure des fêtes et leur caractère irréel.

Les interprètes

Leonardo DiCaprio, dont l’apparition retardée se fait au son de la Rhapsody in Blue de Gershwin, s’inspire plus d’Alan Ladd que de Robert Redford pour composer un Gatsby naïvement cynique dans sa poursuite entêtée d’un rêve narcissique, à la fois bootlegger et chevalier du Moyen Âge engagé dans une véritable quête du Graal. Pur « archétype » forgé par lui-même, profond dans sa vulgarité même, perçue par Nick, mais pas par Daisy, il croit obstinément à l’accomplissement d’un destin rêvé et pense pouvoir abolir les cinq années où il a été séparé d’elle et lui faire renier ses trois années de mariage. Metteur en scène de sa propre vie, il est l’image du cinéaste et de sa fastueuse mise en scène.

Carey Mulligan, émouvante et fragile en Daisy Buchanan, rend avec sensibilité sa faiblesse, son snobisme, son cœur déchiré entre l’amour qu’elle éprouve pour Gatsby et son attachement peureux à son mari (Joel Edgerton), brutal et sans scrupules, mais fort de son appartenance à sa caste.

Tobey Maguire, avec sa voix basse et sa réserve, est un parfait Nick Carraway, honnête, sensible, solitaire, toujours à distance, observateur partagé entre l’admiration et l’écœurement devant ces monstres froids. L’un des plus grands acteurs du cinéma indien, Amitabh Bachchan, interprète de façon volontairement caricaturale le rôle du trafiquant juif Meyer Wolfsheim.

L’œuvre phare de la « génération perdue »

La difficulté d’adapter cette œuvre phare de la génération perdue » qui cherchait à noyer le désespoir né de la guerre dans le jazz et l’alcool de contrebande n’est pas tant son intrigue, à la fois sociale et romanesque, tragédie à la mécanique parfaite, mais sa technique du « point de vue relatif » : la réalité n’existe que filtrée par la vision des personnages.

Vérité et imaginaire, réalité et apparences dépendent de l’alternance entre récit et discours. Ainsi, le point de vue de Nick Carraway, le narrateur, sur Gatsby, le héros, évolue sans cesse de la fascination à la répulsion, et ses variations constituent un témoignage sur le déclin de l’empire américain. Nick partage la faculté d’émerveillement, les fantasmes, l’élan fougueux de Gatsby tout en percevant la puérilité de ses projets, la vulgarité de ses réalisations. À ses yeux, Gatsby incarne « un don prodigieux pour l’espoir, une aptitude au romanesque » exceptionnels en même temps qu’une ridicule maladresse.

Le film se concentre sur le jeu des regards, celui de Nick, spectateur fasciné des passions de ses amis ; celui de Gatsby, tout aussi seul, qui observe avec détachement la « mascarade tragique » qu’il a orchestrée ; celui de Daisy, liée malgré tout à son milieu factice et crépusculaire ; tandis que l’affiche publicitaire des lunettes sur les yeux délavés symbolise l’inanité de cet univers futile et peut-être le narrateur omniscient renié par Fitzgerald. « Dieu voit tout », dit Wilson, avide de vengeance.

Une mise en scène somptueuse et musicale

Baz Luhrmann s’attache à rendre le contraste entre le style incisif, presque documentaire, tout en dialogues et en notations brèves, qui rend compte de l’hypocrisie et de la lâcheté du monde extérieur, et une écriture lyrique d’une harmonie incomparable dans les évocations oniriques de l’univers intérieur de Gatsby. Sa mise en scène est somptueuse et musicale. L’explosion de la couleur et de la violence gestuelle exprime sur un rythme endiablé la gaieté folle des roaring twenties, tandis que les scènes d’amour émeuvent par le dépouillement des images et le jeu inspiré des deux comédiens, auréolés d’une lumière magique comme les stars d’autrefois.

Le cinéaste joue aussi beaucoup sur la bande-son. Déjà, mis en musique par Nelson Riddle, Roméo et Juliette avait remporté, avec l’Oscar des meilleurs costumes, celui de la meilleure adaptation musicale. De même Moulin rouge, avec des titres de David Bowie, Beck, Fatboy Slim, avait obtenu le prix de la meilleure musique de film aux Golden Globes 2002, ainsi qu’au BAFTA Awards 2002 et au Satellite Awards 2002. La musique a joué un rôle capital dans toutes les adaptations de Gatsby, transformé même en opéra en 1999 avec le ténor Jerry Hadley et la soprano Dawn Upshaw. « Le roman de Francis Scott Fitzgerald est truffé de références musicales propres à son époque, a confié Baz Luhrmann aux studios Warner Bros. […] Notre public vit dans l’âge hip-hop et il veut sentir l’impact de la musique moderne… ».

Ce n’est donc pas par hasard que le cinéaste a chargé, cette fois, le rappeur américain Jay-Z de la bande-son, qui associe hip-hop et jazz, musiques actuelles et plus anciennes. Les morceaux qu’il a choisis, depuis Young and Beautiful par Lana Del Rey jusqu’à Crazy in Love d’Emeli Sandé ou Bang Bang de Will I Am, transposent musicalement les années folles dans nos folles années 2000. Plus qu’à l’incontestable fidélité au texte du roman, c’est à cet effort si créatif d’actualisation par la mise en scène qu’il faut se montrer sensible. Parce qu’il nous parle de nos propres excès, de notre inconscience, de nos illusions, le Gatsby de Baz Luhrmann est une réussite.

Anne-Marie Baron

Voilà une critique fascinante, car elle accomplit le tour de force de comparer, en en faisant ressortir les différences, deux versions cinématographiques du roman de Fitzgerald : celle de Jack Clayton et celle de Baz Luhrmann. L’analyse est si bien faite que ceux qui gardent le souvenir attendri des rapports de Robert Redford et Mia Farrow perçoivent bien l’intérêt de cette nouvelle version de Luhrmann, avec son étude, plus cruelle et plus sociale, de la psychologie des personnages, celle de Gatsby en particulier. En même temps, la référence au personnage (et au film) de Citizen Kane s’impose irrésistiblement, au point qu’on se demande si Orson Welles, consciemment ou non, n’avait pas gardé présent à l’esprit un aspect essentiel du roman de Fitzgerald.