« Pinocchio » à l’écran

Il est frappant de constater à quel point le Pinocchio de Carlo Collodi est lu à contresens.

Il est frappant de constater à quel point le Pinocchio de Carlo Collodi est lu à contresens.

On y voit un innocent conte merveilleux dépourvu de réelle valeur littéraire et de toute signification politique ou philosophique, sans y déceler l’inspiration biblique, la profondeur dantesque, la fantaisie d’un Cervantès.

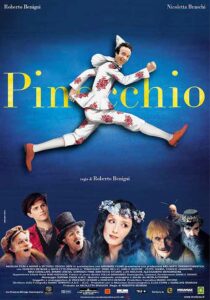

Benigni : le plus fidèle à la lettre et à l’esprit

Du coup, l’adaptation cinématographique la moins appréciée est celle de Roberto Benigni. Elle est pourtant la plus fidèle à la lettre et à l’esprit de cette œuvre plus mélancolique que drôle, plus provocante que lénifiante, dont les enfants sentent mieux que les adultes le pouvoir subversif. On a reproché au réalisateur génial de La vie est belle ses outrances burlesques, son abus de la pantomime, la longueur de son film et sa mise en scène sans éclat. Il se réclame pourtant des deux modèles de Collodi, la commedia dell’arte et La Divine Comédie, dont il est le meilleur vulgarisateur, pour l’avoir fait entendre sur les scènes du monde.

Il faut donc lui savoir gré, au contraire, d’avoir restitué à l’œuvre de Collodi, dénaturée par un usage exclusif comme conte enfantin, un peu de son sérieux, c’est-à-dire un peu de son burlesque, puisque les deux se valent aux yeux de Benigni pour démonter un système. Tragique et ridicule sont en effet, à ses yeux, les deux faces de toute réalité, y compris la plus dure. Alors le vieux théâtre qui ouvre le film et replace Pinocchio sur la scène des marionnettes à laquelle il devrait appartenir prend double valeur signifiante.

Il évoque à la fois Polichinelle et la Commedia de Dante, celle que Balzac a transportée sur terre, remplaçant le regard surplombant d’un Dieu narrateur omniscient par celui des hommes sur leurs semblables. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas le magicien qu’est Benigni de toucher de sa baguette cette réalité pour la transfigurer par cet extraordinaire pouvoir de créer l’illusion qu’il partage avec les enfants. Sans doute n’a-t-il jamais cessé d’en être un, de croire avec entêtement à la magie du langage et du spectacle. Et de manier avec virtuosité les symboles, comme dans ce conte philosophique qu’est La vie est belle, véritable allégorie dont la mise en scène joue sur deux personnages principaux, le Bouffon, qui révèle, avec sa naïveté constitutive, l’absurdité et la cruauté du monde, et l’Enfant, assez innocent pour voir les choses comme elles sont. Avec, entre les deux, l’auguste mensonge du jeu, c’est-à-dire de l’imagination.

Il évoque à la fois Polichinelle et la Commedia de Dante, celle que Balzac a transportée sur terre, remplaçant le regard surplombant d’un Dieu narrateur omniscient par celui des hommes sur leurs semblables. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas le magicien qu’est Benigni de toucher de sa baguette cette réalité pour la transfigurer par cet extraordinaire pouvoir de créer l’illusion qu’il partage avec les enfants. Sans doute n’a-t-il jamais cessé d’en être un, de croire avec entêtement à la magie du langage et du spectacle. Et de manier avec virtuosité les symboles, comme dans ce conte philosophique qu’est La vie est belle, véritable allégorie dont la mise en scène joue sur deux personnages principaux, le Bouffon, qui révèle, avec sa naïveté constitutive, l’absurdité et la cruauté du monde, et l’Enfant, assez innocent pour voir les choses comme elles sont. Avec, entre les deux, l’auguste mensonge du jeu, c’est-à-dire de l’imagination.

C’est un dialogue du même ordre qu’il met en scène dans Pinocchio. C’est d’ailleurs à Collodi autant qu’au Charlie Chaplin du Dictateur que le cinéaste a emprunté la motivation systématique des noms propres, qui fait du petit Giosué une réédition du héros biblique atteignant la Terre promise à la place de Moïse, mais aussi le motif de la méprise comique, la mise en scène non réaliste et la clownerie gestuelle et verbale au cœur des pires situations. De plus, sa vision de Pinocchio donne toute son importance à une figure essentielle de La vie est belle, celle du père admirable qui a compris sa mission éducatrice au sens le plus noble.

Les adaptations de « Pinocchio » : de l’outrance à la mièvrerie

Si un manga animé à épisodes, Pikorîo no bôken (Japon / Allemagne, 1976) édulcore le texte à outrance, dans l’audacieux 964 Pinocchio (1991), le cinéaste japonais cyberpunk Shozin Fukui fait de Pinocchio un androïde confectionné illégalement par un savant fou, dont le but unique est de satisfaire les besoins sexuels de riches clientes. En France, aux États-Unis, on préfère le dessin animé de Walt Disney (1940), « transposition ingénue et rassurante », soigneusement décapée de toute ambiguïté, de tout soin parodique.

Ou la mise en scène hollywoodienne de Steve Barron (1996), avec Martin Landau – excellent, il est vrai, en Geppetto. Le face-à-face du bon menuisier et du pantin de bois y est une indiscutable prouesse technique : la marionnette bouge, parle, chante et danse avec le même « naturel » que ses partenaires vivants. Mais, avec ses grands yeux de biche, ce Pinocchio-là se révèle une mièvre copie de l’insolent garnement. Ou un livre d’images joliment coloriées dans le goût actuel, qui dresse une Île aux plaisirs très semblable à certains parcs d’attraction d’aujourd’hui…

Ou la mise en scène hollywoodienne de Steve Barron (1996), avec Martin Landau – excellent, il est vrai, en Geppetto. Le face-à-face du bon menuisier et du pantin de bois y est une indiscutable prouesse technique : la marionnette bouge, parle, chante et danse avec le même « naturel » que ses partenaires vivants. Mais, avec ses grands yeux de biche, ce Pinocchio-là se révèle une mièvre copie de l’insolent garnement. Ou un livre d’images joliment coloriées dans le goût actuel, qui dresse une Île aux plaisirs très semblable à certains parcs d’attraction d’aujourd’hui…

Il fallait un Italien pour rendre justice à cette œuvre digne de Don Quichotte et en traduire toutes les implications. Déjà, en 1972, Luigi Comencini avait réalisé avec son feuilleton télévisé (remonté en long-métrage en 1975) un petit chef-d’œuvre de finesse, bien plus proche du roman frondeur et impertinent de Collodi.

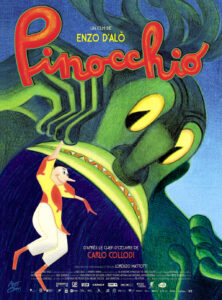

Enzo D’Alò : un dialogue de sourds

entre un fils impertinent et un père toujours déçu

Enzo D’Alò relève le défi. Il est né à Naples, la patrie des burattini. Son premier succès cinématographique date de 1996, année de la sortie du long-métrage La Freccia azzurra (La Flèche bleue). En 1998, La Gabbianella e il gatto (La Mouette et le Chat) connaît un succès incroyable en Italie : 1 500 000 spectateurs, un Ruban d’argent et le Prix du public au Festival de Montréal en 1999. Distribué dans le monde entier, il a conquis les publics américain et asiatique. Enzo D’Alò a également réalisé pour la télévision une série de cinquante-deux épisodes, Pipì, Pupù e Rosmarina, pour le public préscolaire.

Relisant le roman de Collodi à la mort de son père, il se reconnaît dans ce dialogue de sourds entre un fils impertinent et un père toujours déçu. Il comprend les attentes de Geppetto fabriquant Pinocchio à son image, comme le Dieu de la Genèse, et s’aperçoit qu’il est en train de se transformer en son propre père. Ému, dit le cinéaste, de revoir son passé d’enfant, nostalgique des choix qu’il n’a jamais faits, Geppetto construit Pinocchio dans l’espoir, peut-être, de ne jamais le finir. Comme si son objectif était le parcours de l’imagination, la fantaisie intérieure qui enclenche le processus de création : il imagine toute l’histoire de son point de vue d’ancien galopin. Le regret, la mémoire, l’avenir à construire, les attentes, forment Pinocchio, qui, à force de s’interroger sur sa vraie nature, devient un enfant et finit par sauver son père.

Enzo D’Alò a réalisé Pinocchio en animation numérique, quoique Lorenzo Mattotti, l’un des meilleurs représentants à l’échelle internationale de la BD d’aujourd’hui, ne dessine qu’au crayon. D’Incidents au Signor Spartaco, en passant par Feux et tant d’autres, y compris Pinocchio, il a une brillante carrière. Mais il a aussi travaillé pour les plus prestigieuses revues, réinterprétant pour Vanity Fair les modèles des grands couturiers, imaginant des campagnes publicitaires et dessinant les couvertures de revues comme The New Yorker. Grandes expositions, affiches emblématiques, participation aux décors pour Wong Kar-Wai, Soderbergh et Antonioni, Mattotti est un maître.

Enzo D’Alò a réalisé Pinocchio en animation numérique, quoique Lorenzo Mattotti, l’un des meilleurs représentants à l’échelle internationale de la BD d’aujourd’hui, ne dessine qu’au crayon. D’Incidents au Signor Spartaco, en passant par Feux et tant d’autres, y compris Pinocchio, il a une brillante carrière. Mais il a aussi travaillé pour les plus prestigieuses revues, réinterprétant pour Vanity Fair les modèles des grands couturiers, imaginant des campagnes publicitaires et dessinant les couvertures de revues comme The New Yorker. Grandes expositions, affiches emblématiques, participation aux décors pour Wong Kar-Wai, Soderbergh et Antonioni, Mattotti est un maître.

Sa vision des paysages de Pinocchio est éblouissante par l’épure de son graphisme, la vivacité des couleurs pures, illuminées par le projecteur. Pour donner vie à l’imaginaire fantastique de Pinocchio, il a recréé une Toscane marine avec des collines, des cyprès, des routes bordées de pins parasols, cette géométrie en courbes voluptueuses qui a inspiré à Léonard de Vinci ses arrière-plans. À l’image de la société paysanne de l’époque, il a apporté une sensibilité et une fraîcheur toutes contemporaines, surtout dans l’utilisation de la couleur. Pour se rapprocher des jeunes générations, il s’est immergé dans les racines et les paysages de cette belle région, en faisant référence à la tradition picturale italienne. Giotto, Fra Angelico, les paysagistes du XIXe siècle, jusqu’à la peinture métaphysique de De Chirico ou au mouvement pop propre à David Hockney. Le Pays des jouets prend une apparence psychédélique pour exprimer le caractère dépersonnalisant des divertissements de masse consommés sans mesure.

Quant aux personnages, Geppetto est attendrissant de bonté, Pinocchio animé se révèle d’une grande virtuosité dans la désobéissance. Sa course folle pour trouver de la nourriture et échapper aux animaux maléfiques qui le poursuivent nous entraîne à sa suite dans un turbulent parcours initiatique. Les silhouettes longilignes du Renard boiteux et du Chien aveugle sont parfaites. Le Grillon réapparaît en médecin, comme dans l’original. Pour le Pêcheur vert, personnage toujours omis dans les précédentes versions, il est inspiré directement du Cyclope de l’Odyssée, transformé ici en géant bête et maladroit. Et la Baleine, qui évoque celle du Jonas biblique, est aussi inoffensive que possible et offre au contraire à ses hôtes les rondeurs, la grâce et le confort d’un asile tout maternel, occupant ainsi – comme le paysage toscan de la mère patrie et la providentielle Fée bleue – une place de taille dans ce roman familial dominé par l’image du père. N’est-ce pas au sortir de ses vastes flancs que Pinocchio, enfin mis au monde, devient enfant ?

Un film qui répond à la richesse de l’œuvre de Collodi

Métaphores et symboles, illogisme onirique des métamorphoses, illusion et mensonge, toute la complexité de Pinocchio se déploie dans ce film. Les marionnettes du théâtre qui lui font découvrir Arlequin, Brighella, Pulcinella, avant qu’il ne soit capturé par le terrible Mangiafuoco et ses acolytes, mettent en abyme le sort particulier de ce burlesque pantin qui deviendra humain au terme de son voyage. L’attention toute particulière qu’Enzo D’Alò porte à l’accompagnement musical est l’une des clés de son succès. La musique composée par Paolo Conte pour La Flèche bleue avait remporté le prix David di Donatello et deux Rubans d’argent ; celle de Pinocchio est de Lucio Dalla, le plus célèbre des chanteurs de la péninsule.

Le film est une réussite. Nourri de souvenirs personnels et de références mythologiques, il répond à la richesse signifiante de l’œuvre de Collodi, dans laquelle chaque nom, chaque image est à décoder. Roberto Benigni a su jouer avec ce miroitement du langage, et c’est pour avoir voulu simplifier le récit à l’extrême que les films américains ou japonais ont échoué, malgré leur succès public, à comprendre Pinocchio, histoire d’un pauvre Pygmalion trop dévoué, d’un rabbin agressé par son Golem ou d’un parent d’aujourd’hui dépassé par son vitellone de fils.

Les images mythiques se superposent, les mots n’arrivent pas à épuiser la mer des significations qui se renouvellent avec les époques. Comme si, à chaque nouvelle version, l’enfance, dont Pinocchio est l’emblème, affrontait avec une vigueur neuve l’autorité et le sérieux de l’âge adulte, qu’elle relègue, par la force de ses rêves, au froid placard de la matérialité.

Anne-Marie Baron

…..

• « L’École des lettres » a consacré un dossier au roman dans son numéro de janvier 2013.