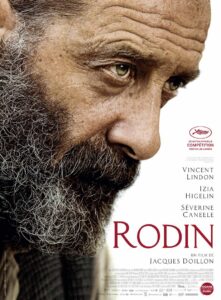

"Rodin", de Jacques Doillon

On pourrait se montrer surpris de retrouver Jacques Doillon aux commandes d’une « biographie filmée » (biopic) sur Auguste Rodin. On pourrait s’en étonner, et craindre que la logorrhée foutraque d’une partie de son cinéma ne mène aux mêmes outrances que le Camille Claudel de Bruno Nuytten (1988).

On pourrait se montrer surpris de retrouver Jacques Doillon aux commandes d’une « biographie filmée » (biopic) sur Auguste Rodin. On pourrait s’en étonner, et craindre que la logorrhée foutraque d’une partie de son cinéma ne mène aux mêmes outrances que le Camille Claudel de Bruno Nuytten (1988).

Mais Doillon n’est pas Nuytten, pas plus que Vincent Lindon n’est Gérard Depardieu. L’ogresque interprétation de ce dernier cède ici la place à une prestation travaillée de l’intérieur, habitée, contenue, « rentrée » jusqu’à l’opacité. Seule la glaise que Rodin/Lindon malaxe à longueur de temps semble devoir parler à sa place. Et quand les mots lui sortent enfin de la bouche, ils semblent pétris de la même pâte tant ils sont parfois inaudibles, pris dans le gras de sa voix épaisse.

À ses côtés intermittents, Camille Claudel, astre jadis incandescent, n’est cette fois plus qu’une étoile filante, élève sage et mutine amante (Izïa Higelin n’est pas non plus Isabelle Adjani).

.

Les amantes contraires

Pour façonner son Rodin, Doillon a préféré esquiver les lois narratives du genre, choisissant la soustraction plutôt que la somme récapitulative. Rien donc sur la rencontre, la passion et les déchirements du célèbre couple. Rien, ou presque, sur leur enfant avorté. Peu (trop peu) sur l’émulation qui nourrit dix années durant leur « recherche de l’absolu ». Le cinéaste, au fond, ne s’intéresse guère à leur histoire, souvent réduite à quelques discours (esthétiques) de convention, ou à l’anecdote (ou traitée comme telle) à l’image des séjours au château de l’Islette.

D’apparition en disparition de l’espace de la mise en scène, Camille papillonne ; elle prend, elle donne, s’envole et revient se brûler les ailes au contact de son maître et amant, soleil noir de sa nuit créatrice. Doillon lui accorde à peine plus d’importance qu’à Rose Beuret, la vieille maîtresse de Rodin (excellente Séverine Caneele, découverte dans L’Humanité de Bruno Dumont en 1999).

La corpulence des deux femmes vaut ici pour la « place » que chacune d’elles a occupée dans la vie de l’artiste. Rose est massive, Camille menue. La première, sorte de gardienne du temple, ancre l’homme dans une terre de confiance. Elle est le repère, le repos, le repas (qu’elle lui sert littéralement). La seconde est la muse – versatile, fière, fuyante, un feu follet à la pointe du triangle amoureux (juste esquissé ici).

.

L’œil et la main

Le Rodin de Doillon est à l’opposé de celui de Nuytten. Le célèbre sculpteur n’est pas un monstre vorace ; il apparaît dévoré, rongé de l’intérieur par sa quête artistique, son âpre désir de renouveau.

La scène inaugurale du film est à cet égard programmatique des intentions du cinéaste. Nous sommes au début des années 1880 et dans l’atelier de l’artiste, un lieu sculpté d’une ombrageuse clarté et peint aux tons terreux (soulignons la qualité de la photographie signée Christophe Beaucarne). Rodin apparaît de dos, immobile, bloc de pierre au milieu d’un ample mouvement d’appareil et d’assistants embesognés.

Le jeune quarantenaire fait face à ce qui sera « La porte de l’Enfer », sa première commande de l’État, sans cesse reprise et modifiée jusqu’à sa mort. L’atmosphère est à la réflexion. L’homme cherche, pense, observe, hésite, replace quelque membre de son œuvre en cours. C’est un va-et-vient constant de l’œil qui scrute et de la main qui exécute. Entre les deux – entre l’inspiration et l’exécution –, le mystère de la création, qui est un espace de questionnement, un combat acharné entre l’homme et son ouvrage.

.

La voie étroite

C’est donc là que le cœur, le corps du film se situe : au centre du processus d’élaboration du geste prométhéen. D’où les nombreuses scènes où l’on voit Rodin occupé à modeler, à animer la lourde matière, à donner forme et mouvement à ce qui n’en a pas, ou plutôt à faire du mouvement un geste arrêté, d’autant plus émouvant qu’il est lui-même arrêté, inachevé, imparfait comme le film de Doillon chargé d’en illustrer la quête.

La lumière, le regard et le geste sont ici à la confluence des arts du cinéma et de la sculpture où l’un et l’autre, le cinéaste et le sculpteur tous deux plasticiens, fixent le mouvement, cisèlent l’espace, pétrissent la forme et meurtrissent la chair. La chair martyrisée… voir Rodin avec ses modèles (à noter anachroniquement sveltes ici) et Doillon dans ses films (La Pirate, 1984 ; Mes séances de lutte, 2013).

Rodin travaille l’argile. C’est sa matière, « la plus noble » – une peau qu’il peut reprendre à l’infini. Mais, autant que le créateur au travail, c’est le travail du doute, l’angoisse du « vrai » que Doillon nous donne à voir. Et à l’heure du risque de l’institutionnalisation (« La porte de l’Enfer ») et des rejets suscités par les études de son Monument à Balzac, la voie à tracer s’avère plus étroite, les questions plus pesantes pour l’artiste.

L’intensité du film devient elle aussi plus lourde. Toute sa seconde moitié se concentre sur l’érection de la pénible statue. Et, quand enfin Rodin trouve le moyen de revêtir le génie massif de La Comédie humaine de son manteau d’éternité, on se dit que ce dernier est aussi bien porteur de ses milliers de personnages que des mille et un tourments du sculpteur.

C’est donc un Rodin plus humain, plus soucieux d’être compris que reconnu, et par conséquent chu du piédestal où la postérité l’a définitivement placé, que Doillon nous offre d’approcher en cette année commémorative du centenaire de la mort de l’auteur du Penseur.

Philippe Leclercq