"Madame Bovary", de Gustave Flaubert. Dictionnaire du domaine d'étude : lire, écrire, publier

Gustave Flaubert, et particulièrement Madame Bovary, semblent tout indiqués pour traiter de la question Lire, écrire, publier.

D’abord pour ce qui concerne l’édition au XIXe siècle. Ce livre absolu qui contient toute la vie de Flaubert offre par son existence même, son écriture, sa publication une réflexion sur ce qui fait la littérature et, au-delà, la culture littéraire d’une époque.

Flaubert se livre sur ses désarrois d’écrivain à sa maîtresse qui archive soigneusement ses lettres, offrant par là un témoignage de première importance sur la gestation du roman. Ses manuscrits ont en outre été soigneusement conservés et leur amplitude ainsi que la variété des ratures et repentirs suffiraient à justifier l’existence de la génétique du texte. Un procès a accompagné sa publication engageant la question de la censure, de la parution.

Depuis, le livre est réédité sur tous les modes et avec toutes sortes de présentations, préfaces, avant-propos, paratextes qui permettent de maintenir le débat autour de la statue géante de Flaubert et il ne se passe guère d’années sans que quelqu’un, critique, historien, sociologue ne tente une redécouverte de cette œuvre et de la vie de son auteur.

Mais Lire, écrire, publier c’est aussi le lot des personnages. Emma lit, écrit, Charles est un mauvais lecteur, Homais s’institue journaliste critique, publicateur scientifique, la plupart des acteurs est concerné par cette invasion de l’écriture ou d’une culture dévoyée, selon Flaubert lui-même.

Bardèche (Maurice) (Lire, écrire). – La position de ce critique et préfacier de la première édition de Madame Bovary dans le « Livre de poche » est radicale (La Table Ronde, 1988). Bardèche rejette tout ce qui ne l’intéresse pas dans Flaubert et – en négationniste qu’il est – il ne voit dans les explications des sources que des jeux inutiles. Pour lui le vrai roman, non affadi, se trouve dans les notes de Flaubert et les commentaires crus qu’il accumule. Au contraire de Pierre-Marc de Biasi Passion et vertu), il considère que Flaubert ne prend aucune part à l’œuvre en cours ; ce qui compte chez Flaubert c’est la physiologie. S’il est direct au moment du premier jet, Flaubert « édulcore » ensuite. Bardèche rejette les formules comme « elle s’abandonna » pour renvoyer à celles, plus crues, du premier scénario.

Il parvient cependant à une réflexion intéressante sur le style, la notion de tonalité : « C’est donc bien le sujet qui impose le style, c’est Madame Bovary qui a fait naître le style de Flaubert […]. La tonalité commande le lieu de l’action, les éclairages, le relief des personnages, le choix des mots, en somme toute la mise en œuvre […]. La méditation sur le style, sur le rythme, à laquelle se livre Flaubert est très neuve dans la technique du roman. »

Il met en avant quelques-unes des règles de Flaubert : méfiance des dialogues, personnages de troisième plan muets, d’où le style indirect. Il faut également que les phrases soient comme de « grandes murailles » qu’on respecte, à la fois rythme et perspective dans le roman. Son hypothèse globale semble s’orienter vers une lecture des intentions premières (écrire), rognées par la destination de l’ouvrage au public (publier).

.

Baromètre (Lire). – Dans son étude sur le fil interrompu du roman, Jacques Rancière évoque le baromètre d’Un cœur simple. Il en souligne l’importance parmi les exégètes qui durent rendre compte de sa présence dans un décor où il n’avait rien à faire. Figure absolue de l’inutilité qui valide la théorie d’un réalisme qui s’accomplirait dans la vanité des détails pour les uns, symbole de l’accumulation bourgeoise des objets pour les autres, il pose problème. Pour faire simple, disons que Jacques Rancière y voit une gratuité sans intention qui reflète l’accès des classes nouvelles du début du siècle à des savoirs qui ne leur étaient pas destinés initialement mais auxquels elles sont sensibles.

« Sans doute le baromètre est-il dans le récit sans intention préconçue, tout simplement parce que le romancier le voyait au moment d’imaginer le décor de l’histoire. Mais s’il le voyait aussi nettement, c’est que cet instrument prosaïque résume tout un monde sensible. L’aiguille qui marque les variations de la pression atmosphérique symbolise aussi l’existence de ceux dont l’horizon se limite à savoir chaque matin les conditions favorables ou défavorables que le temps prêtera aux activités de la journée. »

« Sans doute le baromètre est-il dans le récit sans intention préconçue, tout simplement parce que le romancier le voyait au moment d’imaginer le décor de l’histoire. Mais s’il le voyait aussi nettement, c’est que cet instrument prosaïque résume tout un monde sensible. L’aiguille qui marque les variations de la pression atmosphérique symbolise aussi l’existence de ceux dont l’horizon se limite à savoir chaque matin les conditions favorables ou défavorables que le temps prêtera aux activités de la journée. »

Il relève en outre que « l’entreprise d’Emma Bovary désireuse d’expérimenter le sens de quelques mots lus dans des livres qui n’étaient pas destinés aux filles de paysans témoigne d’un mouvement plus large d’affirmation de la capacité des anonymes. »

Or, ce baromètre nous le trouvons aussi comme marque de l’humeur d’Emma : son mari vient de rater l’opération qui devait asseoir sa carrière, elle ne peut plus le voir. Lui veut au contraire se consoler auprès d’elle, il lui demande de venir l’embrasser. Mais elle ne supporte plus sa médiocrité : « – Assez ! cria-t-elle d’un air terrible. Et, s’échappant de la salle, Emma ferma la porte si fort que le baromètre bondit de la muraille et s’écrasa par terre. » (Jacques Rancière, Le Fil perdu. Essais sur la fiction moderne, La Fabrique.)

Béatrice Didier (Lire, écrire).– Sa préface est l’une des rares écrites par une femme et qui prend le parti des femmes sans en faire l’unique argument pour autant. Elle note ce qu’aurait pu (dû) relever tout critique masculin : « Il est bien probable qu’Emma n’aurait pas connu la même fin si elle avait eu une indépendance financière, une formation juridique, la possibilité de gagner de l’argent et l’art d’en disposer.»

Elle avance qu’Emma meurt précisément sous le nom de Madame Bovary. Emma c’est le prénom du désir, celui que lui porte Charles bien sûr, mais aussi qu’utilisent tous les autres personnages du roman. Chacun la regarde avec désir ce que traduit le narrateur et ce que le lecteur finit par voir (voir Couvertures). Son désir à elle est important, il confine au déséquilibre nerveux et va vers une catalepsie qui est comme une mort. Elle ne parvient jamais à combler ce désir, il faut toujours qu’elle regarde plus loin, comme le montre l’abondance de fenêtres dans l’œuvre : « Emma était accoudée à sa fenêtre, elle s’y mettait souvent : la fenêtre en province remplace les théâtres et la promenade. »

Elle s’ennuie, et pas seulement de désir. C’est pourquoi Béatrice Didier relève quelques éléments qui sont passés inaperçus comme « Le silence de l’absence de communication et du vide des êtres et des choses ». Elle développe l’idée qu’Emma est surtout irréductible, irréductible à la petite bourgeoisie de province. De ce point de vue c’est une résistante ; elle est masculine, plus dure que les hommes, amazone, elle est au dessus de la mesquinerie. Elle relève également l’existence d’une Emma romancière, lorsqu’elle brode littéralement à partir du porte cigare du vicomte, et Flaubert se sert d’elle pour raconter une foule de micro-romans, et dans sa correspondance, abondante, que nous ne pouvons cependant pas lire.

Enfin elle insiste sur le fait que ce roman de la totalité est vécu par Flaubert comme consubstantiel à sa rédaction et elle soupçonne les lettres à Louise Collet de n’avoir d’ «autre utilité que de permettre de refléter cette “dramatisation de l’écriture”, pour reprendre l’expression de Henry James, d’être le lieu où s’opère à merveille cette mise en scène de l’écriture qui est nécessaire à Flaubert comme est nécessaire à Emma cette théâtralisation de l’amour. » (Voir Emma, Écrivain.)

.

Biographies (Écrire). – Flaubert fait un bon sujet de biographies à travers son exigence d’absolu, bien que d’une certaine manière, sa pudeur à ne pas vouloir devenir un grand homme l’amène plutôt vers le silence. Le voyage en Orient, la liaison avec une jeune femme, typique du monde des lettres de l’époque, et son goût définitif pour le style, voilà qui suffit à dresser une histoire de vie originale, la couleur locale normande que pousseront encore Maupassant et Proust l’accompliront en un sujet romanesque. C’est cependant son acharnement littéraire qui guide celui des biographes puisque, s’ils ne sont pas d’accord sur l’ensemble des épisodes ou leur importance, ils convergent néanmoins sur ce point : la méthode de Flaubert, la gestation monstrueuse ou géniale de son œuvre pointent le génie qui conduit au chef-d’œuvre. Parmi les biographes relevons,

Biographies (Écrire). – Flaubert fait un bon sujet de biographies à travers son exigence d’absolu, bien que d’une certaine manière, sa pudeur à ne pas vouloir devenir un grand homme l’amène plutôt vers le silence. Le voyage en Orient, la liaison avec une jeune femme, typique du monde des lettres de l’époque, et son goût définitif pour le style, voilà qui suffit à dresser une histoire de vie originale, la couleur locale normande que pousseront encore Maupassant et Proust l’accompliront en un sujet romanesque. C’est cependant son acharnement littéraire qui guide celui des biographes puisque, s’ils ne sont pas d’accord sur l’ensemble des épisodes ou leur importance, ils convergent néanmoins sur ce point : la méthode de Flaubert, la gestation monstrueuse ou géniale de son œuvre pointent le génie qui conduit au chef-d’œuvre. Parmi les biographes relevons,

Herbert Lottmann, Maurice Bardèche, Michel Winock. – Choisissant le portrait de Flaubert jeune pour illustrer son Flaubert. Herbert Lottmann se place sur le terrain de la vérité historique et désire en finir avec les mythes/mythifications attachés au grand homme. Les pages consacrées à Bovary sont, comme chez Winock, entrecoupées de celles consacrées à Louise Colet et, là également, de nous montrer un Flaubert à la fois totalement consacré à son travail, au point de renoncer aux divertissements amoureux, mais n’hésitant pas non plus à passer des heures pour assurer la réussite de son ami Bouillhet, lequel l’aide pour lire et relire son œuvre. On y découvre finalement un Flaubert plus nuancé qu’il y paraît, qui mesure ce qu’il doit à chacun, non par avarice mais pour demeurer fidèle aux principes de l’amitié (nettement avant l’amour pour ce qui le concerne).

Maurice Bardèche souhaite pour sa part un Flaubert conquérant, au dessus des vapeurs du siècle, ignorant dans sa Normandie les bouleversement politiques républicains aussi bien que les affèteries des salons parisiens. S’il a raison en un sens, et que cela correspond à un aspect de la personnalité de Flaubert, on ne saurait réduire l’écrivain au personnage résistant au milieu littéraire. Chaque biographie abrite un biographe et une vision de la littérature.

Censure (Publier). – Indissociable de l’histoire de l’édition, la censure que l’on tenta d’appliquer à l’œuvre de Flaubert mérite qu’on s’y arrête. Comme notion à part entière, elle possède une histoire et permet de mieux cerner la vie de l’œuvre. On commencera par relever que le roman de Flaubert donne lieu à un procès après sa publication ; s’il est ainsi attaqué par le ministère public, c’est qu’il risque de créer du désordre dans la sphère sociale, même s’il ne s’agit que d’invoquer l’offense à la morale publique et à la religion, notion aux contours assez flous suivant les époques (« un peu vagues, un peu élastiques », dit l’avocat général Pinard lui-même).

Une évolution radicale s’est cependant déjà produite pour ce qui est de la publication : l’éditeur d’Ancien Régime est tenu par le privilège qu’il doit demander avant toute mise sur le marché et dépend de son brevet qui peut lui être retiré si ce qu’il publie ne convient pas. C’est une censure qui a s’exerce en amont et peut mettre fin à une activité, on retire le brevet, sans aucun recours. C’est donc après la mise sur le marché que s’effectue la censure du XIXe (loi de 1819), et l’on peut dire que dans le cas du procès de Madame Bovary, c’est ce qui lancera définitivement l’œuvre.

Un siècle auparavant, et à moins de disposer (comme Casanova) de puissants relais dans les salons, personne n’aurait entendu parler du roman de Flaubert. La censure est cependant très présente dans la France du Second Empire et si l’éditeur peut échapper à l’arbitraire qui lui interdit son métier, il est souvent contraint à la faillite lorsqu’il s’engage dans la voie des publications dangereuses.

La Belgique sert de terre d’accueil aux exilés des idées mais elle ne peut à elle seule assurer la bonne diffusion des textes incriminés, d’autant plus que la modernisation de la profession d’éditeur qui se substitue à celle de libraire-éditeur, et le développement des canaux de distribution, font évoluer la profession vers une dimension industrielle.

Il est à noter qu’en France, la censure dépend en grande partie de l’idéologie politique ; l’Église s’allie aux défenseurs de la laïcité pour surveiller les publications notamment celles destinées à la jeunesse. On retrouvera cette situation, intacte, au lendemain de la seconde guerre mondiale avec les lois régissant la diffusion de la bande dessinée qui verra chrétiens et communistes converger contre son développement.

Charles lecteur (Lire). – Charles n’est pas un bon lecteur, mais c’est un lecteur, il se limite à ce rôle. « Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. » « S’il savait passablement les règles, il n’avait guère d’élégance dans les tournures. » Charles ne sait guère s’exprimer, peu capable de formuler quoi que ce soit, jusqu’à sa demande en mariage « accouchée » par son futur beau-père. Son opération miracle, c’est Homais qui en rédige le récit, et, comme il se doit, celui-ci s’écarte de la science pour se livrer à ses attaques contre l’obscurantisme, c’est un texte vindicatif et ampoulé qui en résulte.

Sur l’échelle des personnages examinés du point de vue de la culture il figure bas – « Les tomes du Dictionnaire des sciences médicales, non coupés mais dont la brochure avait souffert dans toute les ventes successives par où ils avaient passé, garnissaient presque à eux seuls les six rayons d’une bibliothèque en bois de sapin. » Ici se trouve exposée la possession bourgeoise des livres. On les exhibe, ils décorent mais on ne les lit pas. Et c’est aussi de ce défaut de documentation ou de savoir, comme on voudra, que viendra sa chute. « Tous noms dont il ignorait les étymologies et qui étaient autant de portes de sanctuaires pleins d’augustes ténèbres. »

En cela il n’est pas si éloigné d’Emma, le texte lui monte à la tête, la fait tourner : « le programme des cours qu’il lut sur l’affiche lui fit l’effet d’un étourdissement ». Charles lira pour de bon une fois cependant, il ouvre le tiroir secret du bureau de palissandre (on notera qu’il a conservé ce symbole verrouillé et précieux à l’image d’Emma elle-même) et devant ce document des lettres d’amour de sa femme il éprouve enfin un sentiment : « Toutes les lettres de Léon s’y trouvaient. Plus de doute cette fois ! Il dévora jusqu’à la dernière, fouilla tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. »

Il est en définitive le seul lecteur possible de ces lettres, placé dans une fausse position de lecteur ; d’un côté il est bien ce tiers convié que suppose le processus de lecture mais à la manière d’un personnage de théâtre il n’est pas le destinataire des aveux.

.

Chevaux (Lire). – Le cheval est partout dans l’œuvre de Flaubert ; moyen de locomotion il ponctue les principales scènes du roman. C’est à cheval qu’Emma rencontre Rodolphe, et celui-ci répare les rênes brisés par la violence de la passion pourrait-on dire d’un point de vue métaphorique.

C’est dans une calèche tirée par un cheval que Léon consomme son amour avec Emma. Le cheval est partout et cette femme qui s’abandonne (elle remet aux autres la cravache qui lui irait pourtant fort bien vu sa fougue et sa détermination) le fait dans le tourbillon de la chevauchée.

Madame Bovary se révèle amazone, or Flaubert privilégie la cavale douce et patiente lorsqu’il cherche une image de l’écriture, comme il l’écrit à Louise Colet : « Le génie comme un fort cheval traîne à son cul l’humanité sur les routes de l’idée. » Celle-ci tire-t-elle trop sur les rênes : « L’autre qui a les jarrets robustes, continue comme toujours au grand galop, par les précipices et les vertiges. »

.

Correspondances (Écrire). – Un point de convergence entre époux ; ils sont tous deux victimes des lettres ; les principales formes d’écrit qui parviennent à les émouvoir proviennent des lettres, Emma et son mari lisant sont touchés au plus profond. L’une parce qu’elle ne parvient pas à en surmonter le désarroi, l’autre parce qu’il n’en est pas le destinataire.

.

Couvertures (Publier). Pour qu’un livre trouve preneur, aujourd’hui que les collections de poche notamment se sont multipliées, il faut que la couverture (ou première de couverture) soit attrayante. À titre éponyme le plus souvent, représentation pseudo-éponyme !

Couvertures (Publier). Pour qu’un livre trouve preneur, aujourd’hui que les collections de poche notamment se sont multipliées, il faut que la couverture (ou première de couverture) soit attrayante. À titre éponyme le plus souvent, représentation pseudo-éponyme !

Le livre s’intitule Madame Bovary, on montrera donc une image féminine mais est-ce Emma pour autant ? La plus troublante est la reproduction de Court pour le musée de Rouen, autrement dit la couverture de l’édition en “Folio”. Or celle-ci porte en titre Rigolette cherchant à se distraire en l’absence de Germain, référence explicite aux Mystère de Paris d’Eugène Sue.

Madame Bovary est brune, les couvertures chercheront des portraits de femmes brunes. D’une manière générale, le personnage féminin dépend d’une représentation qui souligne la femme d’intérieur aussi bien que la séduction qui s’y attache. Petit à petit l’image se dénude et les couvertures modernes – et les films – vont vers l’épure et le flou voluptueux. I peccati di Madame Bovary (édition italienne) montre à quel point le nom est porteur d’un message de volupté. On y voit également que les couvertures n’hésitent pas à aller jusqu’au roman de gare. Signalons le fait que l’image a donné naissance à une mise en scène graphique et artistique sur ce site.

.

Critique (lire, écrire). – Le critique lit et écrit sur ce qu’il a lu, activité en pleine expansion à la mesure du développement de la presse. La critique s’empare du roman dès qu’il est publié ; ce second tribunal est, d’une certaine manière, plus indulgent que le premier. Charles de Mazade dans la Revue des deux Mondes attaque « L’auteur de Madame Bovary appartient, on le voit, à une littérature qui se croit nouvelle et qui n’a rien de nouveau, hélas ! – qui n’est même pas jeune. »

Cependant Sainte-Beuve y voit un de ces « chefs de file des générations nouvelles » et Baudelaire s’adresse directement à lui : « Et puis vous chantez la chair sans l’aimer, d’une façon triste et détachée qui m’est sympathique. » Bref chacun s’y projette, Barbey d’Aurévilly encore : « jamais succès ne fut plus juste ».

Il ne s’agit ici que des plus célèbres. En dehors des querelles de chapelle et des partis pris politiques, les critiques s’interrogent sur le devenir du roman dans son rapport à la société, grande question d’une génération qui évolue entre romantisme finissant et réalisme émergent. (voir Génération(s)).

.

Crypter (Écrire). – Nombreux sont les biographes et critiques désireux de « décrypter » le sens du roman de Flaubert comme ils le font de ses déclarations. En règle générale il s’agit essentiellement de mettre au jour les actes de la genèse tant ce roman semble s’offrir dans sa totalité. Au-delà, chacun veut y lire une intention, si bien que le cryptage devient un thème de l’œuvre.

C’est celui que choisit Pierre-Marc de Biasi en soulignant combien l’œuvre retraite des instants vécus par Flaubert tout au long de sa vie : la devise « Amor nel cor »figurant sur le cachet offert par Emma à Rodolphe est semblable à celle qu’utilisent pour leur correspondance Louise et Gustave, l’opération d’un pied-bot est la seule que rata Flaubert père dans sa carrière de chirurgien, quant à Vaufrylard, l’artiste peintre assez lourd qui fait une courte apparition à la fin du roman il s’agit du pseudonyme qu’utilisa Flaubert dans sa vie de salon.

Ce cryptage ne repose cependant pas sur un jeu de l’auteur, c’est la marque d’une écriture absolue qui ne peut faire autrement que de retraiter ces emprunts à la réalité. Ce sont des révélations encodées qui, associées à une écriture qui ne laisse rien échapper ou le moins possible, fait en sorte que le lecteur comprenne l’œuvre au sens propre, la phagocyte, la fasse sienne. Un avatar supplémentaire de ce code crypté réside dans le nous utilisé par l’auteur dès la première page.

Dénouer le nous propose Pierre-Marc de Biasi : ce nous qui accueille le lecteur c’est celui de Flaubert coalisé aux enfants de la bourgeoisie prompts à exclure le plus faible, mais il se dissout au cours du texte pour laisser place à une critique sociale soulignant à la fin les honneurs de la veulerie avec la croix d’Homais qui vaut pour l’ensemble des honneurs recherchés par cette classe.

.

De Biasi, Pierre-Marc (Lire, écrire). – Intitule sa biographie de Flaubert Une manière spéciale de vivre et sa manière de procéder paraît également spéciale dans la mesure où il mêle sans y insister la vie et les questions sur l’écriture.

Cet essai parvient à sortir très rapidement des ornières liées aux questions énigmatiques de la vie de Flaubert pour donner une lecture très claire des liens indissociables entre la vie et l’œuvre : pas de rupture chronologique chez lui, ni de matière (les amours versus l’œuvre) mais une centaine de pages (pp. 158-269) consacrées aussi bien à ce qui fait la matière du texte et sa genèse qu’à l’interprétation du texte.

Il souligne par exemple la consubstantialité de la vie (l’écrivain se rend aux obsèques de son grand ami Alfred le Poitevin) et de l’œuvre (il reprend les oscillations du cercueil de celui-ci pour celui d’Emma). (Voir Crypter, Sources, Influences.)

.

Écrire. – Cette entrée pourrait se trouver à Souffrance tant il est vrai que Flaubert met en avant cette dimension de l’écriture et ses effets désastreux sur l’homme « Ce livre m’éreinte, j’y use le reste de ma jeunesse. Tant pis ! Il faut qu’il se fasse. » « Ma sacrée Bovary me tourmente, m’assomme. » « Franchement, Bovary m’ennuie. » « Il m’arrive de supprimer, au bout de cinq ou six pages des phrases qui m’ont demandé des journées entières. » « Ce n’est pas une petite affaire que d’être simple. »

.

Éditeur (Publier). – Le XIXe siècle marque un tournant dans le monde de l’édition : on passe bien sûr d’une dimension artisanale à un phénomène de masse et, l’alphabétisation aidant, le lectorat se développe mais aussi le côté de la production, avec de nouveaux auteurs issus de nouvelles classes.

Le modèle du libraire éditeur qui prévalait jusqu’ici, une boutique où l’on vend ce que l’on publie, devient obsolète face à de véritables entreprises qui n’hésitent pas à inventer de nouvelles règles commerciales fondées sur une concurrence de moyens, un développement de produits et de stratégies commerciales agressives.

Le XIXe siècle est tout particulièrement celui au cours duquel l’éditeur se fait entrepreneur, abandonnant une bonne partie de son pouvoir de décision littéraire à un directeur, un conseiller, dont le rôle n’est d’ailleurs pas toujours statutairement précis. (Voir Publier, Keepsake, Michel Lévy.)

Éditeurs (Publier). – Les grands noms de l’histoire de l’édition moderne sont nés pour la plupart dans la seconde moitié du XIXe siècle. On trouve ainsi Louis Hachette dont Jean-Yves Mollier a montré à quel point il était le père de l’édition moderne, Michel Lévy, les frères Garnier qui commencent avec des cabinets de lecture et la diffusion d’une littérature de second ordre pour finir par constituer une maison forte, Arthème Fayard qui poursuit encore son activité sous ce label.

On y retrouve également la famille Flammarion, diffusant les romans de Zola en édition illustrée, mais aussi les nouveautés, et qui restera jusqu’au début du XXIe siècle propriétaire de son nom et de sa maison avant que Rizzoli puis Gallimard ne le rachètent.

On y retrouve également la famille Flammarion, diffusant les romans de Zola en édition illustrée, mais aussi les nouveautés, et qui restera jusqu’au début du XXIe siècle propriétaire de son nom et de sa maison avant que Rizzoli puis Gallimard ne le rachètent.

D’autres laissent simplement leur nom, avec Hetzel dont l’édition illustrée des livres de Jules Verne demeure la référence dans la vie de ces œuvres. Les éditeurs de cette époque qui réussissent à se maintenir sont ceux qui ont rompu avec le vieux modèle du libraire-éditeur et qui se sont tournés vers des méthodes de production et de distribution (comme en atteste le succès d’Hachette lié au développement du chemin de fer pour lequel il inventa les collections de couleurs comme la “Bibliothèque rose”. Séries à bas prix, contrats avec les écrivains en vue, diversification entre la littérature « noble » et les récits plus populaires voire les recueils de comiques troupiers, la littérature érotique, etc.

Génération(s) (Écrire, Publier). – Réponse de Flaubert à Sainte-Beuve qui le complimente sur son œuvre : « Je ne suis pas de la génération dont vous parlez – par le cœur du moins – Je tiens à être de la vôtre, j’entends de la bonne, celle de 1830. Tous les amours sont là. Je suis un vieux romantique enragé ou encroûté, comme vous voudrez. »

Refus du réalisme au sens de l’école donc, et de la génération, mais est-on maître de son destin ? Dans l’enquête – la première en France – que mènera le journaliste Jules Huret à la fin du siècle sur les générations littéraires – Joseph Caraguel, chef de file de l’école néo-réaliste s’approprie Flaubert « Nous les concrets, les complexes ; –oh ! réalistes, naturalistes […], nous les évolutionnistes, ou mieux encore les positivistes littéraires, nous les héritiers, les continuateurs de Sainte-Beuve et de Flaubert enfin. »

Les naturalistes s’en réclament aussi, pendant que Mme Juliette Adam du groupe des Indépendants trouve pour sa part qu’il « s’émiette » même si assez proche de la vérité. En définitive, ce qu’inaugure Flaubert c’est ce mode critique de la multiplication des initiatives groupusculaire qui se cherchent des maîtres ou des repoussoirs dans les époques antérieures immédiates. C’est le début de la modernité éditoriale.

Homais (Lire, écrire). – Synthèse du mauvais littérateur, Homais ne comprend pas vraiment ce qu’il lit. Ou, plus exactement, il veut en tirer un profit direct pour écrire à son tour. Flaubert a beau jeu de saisir à travers ce personnage ce qu’il y a de corrompu dans la vie « littéraire », ici transposée sous le voile de l’érudition de province. Homais commence donc par lire, deuxième partie chapitre XI : « Il avait lu dernièrement l’éloge d’une nouvelle méthode pour la cure des pieds-bots » sans vérifier quoi que ce soit, il en conçoit une idée publicitaire : « se mettre au niveau » pour Yonville.

Cette idée qu’il promeut immédiatement auprès d’Emma et qui prend le nom d’« opérations de strèphopodie » (n’oublions pas que Charles demeure interdit face à l’étymologie), il est également prêt à en assurer le service après vente : « Qui donc m’empêcherait d’envoyer au journal une petite note là-dessus ? Eh, Mon Dieu ! un article circule…, on en parle…, cela finit par faire la boule de neige ! Et qui sait ? qui sait ? »

En quelque lignes seulement, le serpent, le journaliste tentateur, peu au fait des fruits de l’arbre de la science (en dehors de sa publication sur le cidre), crée une fiction qui perdra le médecin. En faisant miroiter à Emma la renommée, l’effet public, la publicité, il se promet en réalité la récompense finale pour lui, comme son ancien ami, Du Camp prêt à toutes les compromissions pour parvenir à la médaille.

.

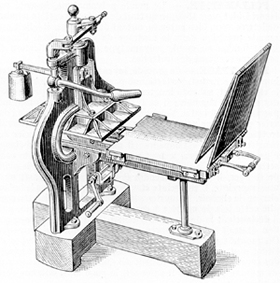

Illusions perdues (Écrire, publier). – L’édition devient sujet de roman avec Balzac (1843), le récit, dès l’incipit se fixe dans le cours de son histoire : « À l’époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l’encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. » Les personnages en sont un imprimeur et un écrivain, et la gestation d’une dizaine d’années montre à quel point la fabrication du livre, son élaboration matérielle débordent le cadre de la seule documentation pour devenir l’un des enjeux culturels de la vie littéraire de l’époque.

Keepsake (Publier, lire). – C’est le symbole pour Flaubert de ce que ne devrait pas devenir le livre, autrement dit de ce qu’il ne devrait pas devenir pour un écrivain. Ces livres illustrés à couverture de satin ou de moire et offerts sous emboîtage aux jeunes filles comme cadeaux se désignent eux-mêmes comme objets. Peu importe la littérature qu’on y trouvera, romans romanesques et mélodramatiques, cette dégénérescence du livre en objet annonce le désastre des esprits et des nerfs. Emma en empruntera à ses compagnes de couvent :

« Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu’elles avaient reçus en étrennes. Il les fallait cacher, c’était une affaire ; on les lisait au dortoir. Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent, comtes ou vicomtes au bas de leurs pièces. »

Emma se fond complètement dans ces histoires dont personnages et péripéties demeurent pour Flaubert sous la seule forme d’une liste de clichés :

« C’était, derrière la balustrade d’un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une aumônière à sa ceinture ; ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille ronds, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d’étalées dans des voitures, glissant au milieu des parcs, où un lévrier sautait devant l’attelage que conduisaient au trot deux petits postillons en culotte blanche. D’autres rêvant sur des sofas près d’un billet décacheté, contemplaient la lune, par la fenêtre entrouverte, à demi drapée d’un rideau noir. »

La critique de l’auteur englobe mauvaise littérature et objet livre :

« Pendant six mois à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinet de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s’éprit de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrel. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main,à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. »

Les vieux cabinets de lecture concernent au premier chef son éditeur futur, Michel Lévy qui commence sa carrière par les cabinets de lecture mais qui, à l’instar des nouveaux éditeurs de l’époque, saura encourager la création et contribuer à l’émergence d’auteurs populaires et possédant du fond à la fois.

Lectures de Flaubert (Lire, écrire). – Par sa correspondance, on sait que Flaubert lit des œuvres variées, parfois documentaires comme le Traité pratique du pied-bot de Vincent Duval publié en 1839, lorsqu’il se documente sur cette question, mais aussi sans cesse durant sa vie Montaigne, Shakespeare et Rabelais.

Il possède un exemplaire des Caractères de La Bruyère. Montaigne, La Bruyère, saint Antoine, l’ermite de Croisset et le Dictionnaire des idées reçues, tout concourt à faire de Flaubert un moraliste au sens propre, un homme en dehors des modes, des mondanités qui porte un regard acerbe sur la société sans pour autant – et c’est le sens du procès qu’on lui intente – céder aux sirènes d’un ordre moral base de toutes les compromissions.

À signaler l’excellent livre d’Eric le Calvez, Gustave Flaubert. Un monde de livres, qui donne à voir outre les fac-similés de nombreuses couvertures des ouvrages de l’époque, portraits peints ou photographiés de nombreuses gloires littéraires de l’époque, mais aussi la maison de Flaubert, des villages, des plans et de nombreuses notes manuscrites de l’auteur. L’accumulation de ces documents au format album crée une impression de continuité tout à fait propre à restituer l’atmosphère de l’époque et à introduire aux réalités de sa vie littéraire.

.

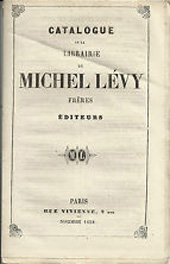

Michel Lévy (Publier). – Ses débuts dans l’édition sont à l’image du siècle puisqu’il commence par la vente en plein air de livres de seconde zone avant de louer un cabinet de lecture spécialisé dans les pièces de théâtre. Ce genre, qui le fascine au point qu’il veut devenir acteur, l’amène à rêver d’une carrière sur les planches, chimère qu’il convertira en se faisant éditeur de livrets de ballets et de pièce de théâtre avec notamment Labiche à son catalogue.

Ce secteur en expansion constante dans une ville qui se développe comme la capitale du divertissement lui assure un lectorat curieux de savoir ce qu’il faut avoir vu, et d’avoir lu certains des textes des pièces qui sont jouées à l’époque.

Ce secteur en expansion constante dans une ville qui se développe comme la capitale du divertissement lui assure un lectorat curieux de savoir ce qu’il faut avoir vu, et d’avoir lu certains des textes des pièces qui sont jouées à l’époque.

Fort d’un catalogue et d’un fonds de plus de 1 500 titres, il devient la mémoire publiée du théâtre de l’époque, avec une série réservée aux auteurs prestigieux et l’autre davantage tournée vers le public populaire (Michel Lèvy frères). C’est le livre à un franc (collection/création de Gervais Charpentier éditeur tôt disparu dans le siècle) qui lui permet d’asseoir sa réussite en publiant les grands noms de l’époque Lamartine, Sand, Mérimée Gautier… et les deux volumes de Madame Bovary pour les livrer dans sa série Bibliographie de la France. Son frère, Calmann, reprendra et développera cette maison prospère à sa mort en 1875.

.

Miroir (Lire). – Par son parti pris ainsi que la personnalité de son auteur, Madame Bovary renvoie chacun de ses lecteurs à sa propre conception de la littérature. Le programme de Flaubert et ses déclarations à propos de son élaboration amènent chacun à se reconnaître, qui sur un thème, qui sur une approche (Montherlant, Bardèche, Nabokov, Lottman), c’est donc une œuvre qui dans toutes les dimensions de son écriture tend un miroir à l’époque. Cette fonction spéculaire sert comme un point focal central à alimenter le débat littéraire, elle crée les conditions d’un véritable débat critique.

.

Montherlant (Écrire). – La préface de Montherlant pour le “Livre de poche” constitue d’abord un assez bel exemple de prétérition :

« Il est inconvenant, me semble-t-il, qu’un auteur qui présente un livre tenu pour un chef-d’œuvre, dans une collection destinée à un très grand public et notamment aux jeunes gens, dénigre à l’excès l’œuvre qu’il présente. Je me garderai bien de le faire pour celui-ci. » Et à suivre … « Ni esprit […] ni alacrité d’écriture, ni coup de sonde imprévus et profonds dans le cœur humain, ni trouvailles d’expression, ni race , ni drôlerie : Flaubert manque de génie à un point qui n’est pas croyable ».

Ce qu’il voit alors c’est comment Flaubert a compté dans sa carrière et que tous les écrivains français « lui doivent quelque chose ».

.

Nabokov (Lire, publier). – Vladimir Nabokov a intégré Flaubert à son programme de littérature européenne dans le cadre du cours qu’il délivre à la Cornell University en 1948. Il est donc allé au-delà de la simple lecture critique pour en faire l’analyse. Ce regard dépris des enjeux nationaux propres à la littérature française propose d’abord de voir dans l’œuvre de Flaubert « un conte de fées » mais romanesque qu’il complète par cette remarque : « Sur le plan du style c’est de la prose faisant ce que la poésie est censée faire. » Pour lui ce n’est pas un roman réaliste socialement mais le calcul infinitésimal de la destinée humaine. Si Flaubert critique la bourgeoisie, c’est donc pour condamner le matérialisme philistin (ce qu’il complète en disant qu’en ce sens la Russie soviétique est elle aussi philistine – lecture pro domo).

Nabokov relève alors quelques figures thématiques centrales pour lui. D’abord ce qu’il nomme les strates ou le thème de la pièce montée.

La casquette de Charles, la pièce montée du mariage, la description de la maison de Tostes et les trois cercueils qui reprennent l’amoncel-lement des dettes, la figure des strates est présente à toutes les étapes du récit comme si Flaubert éprouvait le besoin de rappeler régulièrement les nécessités de la construction.

Ensuite il relève le thème du cheval, celui qui s’arrête devant le domicile de Charles et de sa première femme pour lui dire que le père Roualt s’est cassé la jambe, l’écart que fera le sien juste avant la première apparition de Mlle Rouault, la cravache qu’elle ramasse et celle qu’elle offrira plus tard à Rodolphe, l’amazone et ses chevauchées, le fiacre qui tourne en rond cette fois du côté de la vulgarité, etc.

Pour lui également l’œuvre est romanesque et non romantique : la sensualité d’Emma perçue à travers les yeux de Charles et dans diverses descriptions liées à ses déplacement, aux cortèges, nuptial et mortuaire, au cours aventureux de ses rêveries forme un tout romanesque ; ensuite il développe ce qu’il nomme l’interruption parallèle ou méthode du contrepoint qui proposent dans des scènes comme celle de l’auberge, des comices ou de la volonté de confession des dialogues mêlés à d’autres ou à une ambiance sonore qui s’entrecroisent et rendent compte de la complexité des échanges. Mais on décèle également le contrepoint dans les retours de thèmes mineurs, d’impressions, voire de la couleur bleue par exemple qui l’accompagne, des imaginations romanesques au flacon d’arsenic.

D’une manière générale on peut retirer beaucoup de l’analyse conduite par Nabokov parce qu’elle s’appuie sur une lecture sensible de l’oeuvre. (Vladimir Nabokov, Littératures I, Fayard 1980, pp. 203-268.)

Nous (Écrire). – Pierre-Marc de Biasi propose de nouer et dénouer le « nous » que l’on trouve au début de l’œuvre. Cette instance d’énonciation est problématique chez Flaubert, fin de L’Éducation sentimentale ou début de Madame Bovary. Pour lui, le nous qui ouvre l’œuvre de Flaubert est celui de la classe sociale qui se moque du “petit pauvre de la campagne”.

Au delà de la classe d’école, ce sont aussi les personnages que l’on trouve évoqués dans la correspondance lorsque Flaubert se remémore ses années de collège. Il souligne que cette phrase, à l’instar de l’incipit de Proust, s’est trouvée livrée à la dernière minute comme s’il fallait que l’écriture du livre tout entier vienne modifier soudain ce début.

Ce coup de projecteur est d’autant plus intéressant que l’auteur souligne le paradoxe de la phrase qui clôt le récit rétrospectif ayant introduit ce nous : « Il serait maintenant impossible à aucun d’entre nous de se rappeler rien de lui. » Maintenant quand ? Quand, après avoir commencé in medias res par l’introduction de charbovari dans le groupe constitué de la classe, on en est maintenant à ce temps qui suit la fin du livre et commande au narrateur qui se souvient de Charles Bovary de souligner la cruauté de cette classe d’âge disparue. À noter que Rodolphe utilisera la métaphore de la cour d’école et de l’effacement du nom lorsqu’il pense à ses amours.

Plaidoirie (Écrire). – Tout comme le procureur, l’avocat dit un texte écrit, c’est une performance réalisée devant un public. Ce à quoi se risque l’ami de Flaubert et de sa famille, c’est une hagiographie, le récit de formation d’un écrivain ; ainsi le plus jeune des Flaubert devient-il écrivain non par écart avec la société mais en approfondissant l’étude de celle-ci. Il se forme par son voyage en Orient. « Ce prestige de style, ces qualités littéraires resteront, ressortiront avec éclat de ces débats, mais ne pourront en aucune façon laisser prise à l’incrimination. »

Le fond de l’œuvre est moral : « M. Flaubert a voulu peindre la femme qui, au lieu de s’arranger dans la condition qui lui est donnée, avec sa situation, avec sa naissance […], reste préoccupée de mille aspirations étrangères puisées dans une éducation trop élevée pour elle. » L’argument paraît discriminant pour notre époque mais il constituera le fond de l’intervention de l’avocat qui, dès lors, tire sans cesse dans le même sens.

Le récit auquel se livre l’avocat fera également intervenir une anecdote à suspense (témoignage annoncé dont tout le monde attend la révélation du nom) : un homme a accordé beaucoup d’importance au récit de Flaubert, cet homme qui a lu le roman dans sa livraison en revue, qui vient à Paris pour rencontrer Flaubert, c’est Lamartine qui souffre à la lecture : « Vous m’avez fait littéralement souffrir ! L’expiation est hors de proportion avec le crime ; vous avez créé une mort affreuse, effroyable ! » Son récit est plus surprenant, mieux agencé que celui de l’avocat, il ne lit pas, il raconte une nouvelle histoire.

Préfaces (Écrire, publier). – La préface, pratique qui se généralise à partir du XIXe siècle offre la possibilité à l’éditeur de distinguer son édition du texte de celles de ses concurrents en faisant intervenir une « autorité » qui se penche sur l’œuvre pour en donner une introduction. Derrida y voit un lieu paradoxal pour l’écrivain lorsqu’il dit ce qu’il faut comprendre à l’issue de la lecture d’une œuvre qui n’a pas encore commencé.

Il peut s’exprimer en tant qu’auteur (préface autographe) et donner à lire ses intentions ce qui pose un évident problème de logique. Pour les préfacier allographes (que Genette repère dans Seuils, 1984) la tâche est plus simple : spécialistes (Béatrice Didier, Maurice Bardèche) professionnels (Maurice Nadeau) ou concurrents (Henry de Montherlant), tous disent ce qu’a été leur lecture.

Les préfaces écrites par un autre nous intéressent en ce qu’elles montrent comment s’est opérée la réception du roman de Flaubert dans la seconde moitié du XXe siècle puisqu’elles prennent le relais de la critique de son époque. Elles témoignent également de la manière dont l’œuvre vient s’intégrer au tissu de la vie de chacun de ses lecteurs. Tous en effet cherchent à en donner la clef ou du moins à faire surgir un aspect méconnu, sous un certain angle. Du même coup la préface devient le lieu d’un double procès ; elle introduit à l’œuvre par les informations qu’elles procurent et enregistre sa richesse par la tonalité qu’elle choisit. (Voir Montherlant, Bardèche, Béatrice Didier.)

Publier (voir Vie littéraire). – Le XIXe siécle est celui de l’avènement de l’écrivain par la publication ; publier est la grande affaire et le parcours qui y mène renvoie à quelques grandes institutions littéraires de l’époque. Nanti de son texte, l’écrivain qui aura accompli ses premiers pas avec des vers ou un conte, comme Flaubert, se voit publié dans une revue, voire accueilli pour plusieurs livraisons.

La revue est plus qu’une simple rampe de lancement, elle propose à l’impétrant un cercle, une famille. Nanti de cette assistance il est ensuite possible de devenir un personnage public. Contrairement au siècle précédent pendant lequel un écrivain pouvait (sur)vivre à condition d’être visible dans les salons, voire, en cas de réussite, être pensionné par le régime, le XIXe siècle commence à mettre en place les prodromes de la réussite commerciale. Il existe toujours une reconnaissance institutionnelle, il n’y a qu’à voir les remarques acerbes de Flaubert sur les médailles de Du Camp, mais celle-ci peut être concurrencée par la réussite économique.

Publier, rencontrer un public qu’on ne peut connaître est la grande affaire du siècle. Rappelons par exemple que Flaubert entre en correspondance avec une lectrice, Marie-Sophie Leroyer, aînée de Flaubert de vingt-et-un ans, jamais mariée et élevée dans un couvent, qui lui écrit :

« Il faut être absurde ou bien mal intentionné pour faire un reproche d’immoralité antireligieuse à l’œuvre qui est surtout ÉMINEMMENT morale et qui doit empêcher plus de femmes de faillir que le sermon le plus éloquent et le plus catholique ».

La lettre et l’amitié de la lectrice constituent une nouveauté sur laquelle on est peut-être passé trop rapidement. C’est le public large qui vient de naître, non seulement sur le plan du rayonnement de l’œuvre mais aussi dans sa liberté de mœurs, d’écrire à son tour à l’auteur pour lui signifier le contact. C’est un des aspects les plus négligés de la vie littéraire depuis un siècle et demi et pourtant il s’agit là d’une véritable nouveauté.

Quatrièmes (Écrire). – La quatrième de couverture, qui n’est pas le fait de l’auteur, présente l’œuvre pour un public, dans un but commercial. Auxiliaire de la première de couverture (visuelle) dans la prise en main de l’œuvre, elle offre un texte souvent rédigé par un professionnel (nommé avec humour un « quatriémiste ») qui présente et allèche à la fois ; texte publicitaire mais aussi extrait du roman, toutes les stratégies sont possibles dans ce début.

Pour “Folio” par exemple la quatrième fait écho à l’image de la première : « Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu’à cette époque… Ses convoitises, ses chagrins, l’expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes […] l’avaient par gradation développée et elle s’épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ses longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu’un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres, qu’ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. »

En revanche, Ulysse poche/classique, en 1972, propose une formulation qui sonne comme la mise en abyme des romans que Flaubert condamne, d’abord sur le première : « L’incroyable aventure d’une femme incomprise du siècle dernier devenue l’aventure adultère de tous les jours. »

En revanche, Ulysse poche/classique, en 1972, propose une formulation qui sonne comme la mise en abyme des romans que Flaubert condamne, d’abord sur le première : « L’incroyable aventure d’une femme incomprise du siècle dernier devenue l’aventure adultère de tous les jours. »

Avec une telle accroche nul doute qu’Emma se serait précipitée sur le livre qui reprend en quatrième :

« Emma est-elle à condamner ? L’histoire de cette femme qui va heurter les règles sacro-saintes du mariage en se découvrant un amant inexpérimenté et sans scrupule, peut-elle nous paraître désuète aujourd’hui ?/Certainement pas !/ Ce récit qui va décrire l’escalade de la passion clandestine jusqu’à l’issue fatale , reste la plus belle oeuvre d’un des plus puissants écrivains du XIXe siècle : FLAUBERT. »

Réalisme (Écrire, publier). – « On me croit épris du réel alors que je l’exècre car c’est en haine du réalisme que j’ai entrepris ce roman. » On associe Flaubert à ce courant qui marque son époque et dont les théoriciens comme Champfleury ont jeté les bases autant pour la peinture que pour l’écriture en fondant notamment en 1856 la revue Le Réalisme.

Flaubert répond pourtant à un Sainte-Beuve élogieux qui déclare « Anatomistes et physiologistes je vous retrouve partout », « Je suis un vieux romantique enragé, ou encroûté, comme vous voudrez » en revendiquant d’être de la génération de 1830. Dans l’entre deux désenchanté du romantisme et du réalisme comme Baudelaire son contemporain (regret de la pompe ancienne par exemple), Flaubert est comme lui un précurseur d’une modernité qui va au-delà de l’étiquetage. (Voir Génération(s).)

Réquisitoire (Lire, écrire). – Le procès met en évidence comme nul autre outil la difficulté qu’il y a à rendre compte d’un texte, un texte intégral, face à un public qui ne l’a pas lu. La mise en question du texte (et non de son auteur dans un premier temps) renvoie donc à l’activité de lecture.

Embarras du ministère public : « Il s’agit d’un roman tout entier » ; il se met dans la posture du lecteur : « Que faire dans cette situation ? Quel est le rôle du ministère public ? Lire tout le roman ? C’est impossible. D’un autre côté, ne lire que les textes incriminés c’est s’exposer à un reproche très fondé. »

D’où une démarche double et peu cohérente : on racontera le roman et on lira ensuite certains passages particulièrement sujets à caution. Le procès en censure repose sur une contrainte dans laquelle se prend le procureur ; il faut rendre compte d’un livre devant des gens qui ne sont pas censés le connaître sans pouvoir leur livrer la lecture intégrale.

En étant incapable d’en rendre compte par l’intégralité de la lecture, le ministère public fait tout reposer dans un premier temps sur le récit de l’histoire. Il va raconter, autrement dit il va passer de la lecture à l’écriture, ou du moins à une version orale et se condamner par là au regard de la valeur de Flaubert. Il est incapable de rendre compte du roman. Comment raconter pour incriminer en effet, si ce n’est en détournant certains faits, en en réduisant d’autres ? Le procureur ne sera jamais à la hauteur de l’écrivain.

Ce n’est plus seulement une question de justice mais de techniques du récit : or le ministère public s’avance dans ce domaine sur un terrain qu’il connaît mal. Il utilise par exemple un vocabulaire qui renvoie à plusieurs domaines difficiles à confondre, il évoque ainsi la livraison du roman (périodicité de sa publication d’assez peu d’intérêt ici), son découpage (avec une nette confusion entre scène et partie) et enfin la dimension morale avec l’abus du mot « chute ». En mêlant sans cesse ces trois termes, il ne peut se caler sur un objet précis – œuvre, morale, publicité ? S’il évoque le découpage, quel est le rapport avec la morale ?

Il termine également ce récit par un double constat qui ajoute à la confusion : « Je l’ai raconté en entier en en supprimant aucune scène » et « J’arrive aux citations. Je serai court car vous lirez le roman tout entier. » À quoi sert alors ce procès si tout le monde doit lire l’œuvre ? Même s’il est facile de porter un diagnostic a posteriori (c’est sans compter sur l’arbitraire politique) on peut se dire que l’affaire du procureur Pinard est mal engagée.

.

Revue (Publier). – De la fin du XIXe à celle du XXe siècle la revue prend une place essentielle au sein du processus de publication. On peut même dire que c’est à travers elle que se dessine le destin d’un écrivain publiable ou non. Un texte remarqué dans une revue met le pied à l’étrier et, de plus, assure du soutien d’un cercle constitué par son directeur mais aussi par les affidés.

Ainsi, lorsque Maxime Du Camp décide de s’associer à l’aventure de la Revue de Paris avec Théophile Gautier notamment, il presse Flaubert d’y faire paraître son Saint Antoine tout comme lui avec son conte Tagabor.

La revue creuse le fossé entre les deux amis et attire notre attention sur ce que publier veut dire ; en publiant on devient un homme public, on rencontre ou non son public et on peut s’interroger sur le fait que Flaubert se soit à ce point défié de son public : il refuse la collusion avec les milieux de l’édition ou du moins les modes que représentent les groupes constitués autour d’une revue. Dès la fin de son procès, ce seront les revues qui publieront recensions positives ou critiques assassines.

Quoi qu’il en soit, les revues abondent et créent le tissu de la vie littéraire de l’époque. Chacune arc-boutée sur sa position qui tient de la place forte, qui parfois même se revendique par le manifeste joue son originalité contre celle des autres. Plus de deux-cent cinquante revues littéraires ont été recensées pour la période courant de 1870 à 1914.

Rodolphe (Écrire, lire). – Rodolphe ne sait comment écrire. Il prend d’abord place, une place ironique et stupide « sous la tête d’un cerf faisant trophée contre la muraille ». La rédaction lui échappe alors : « Mais quand il eut la plume entre les doigts, il ne sut rien trouver, si bien que, s’appuyant sur les deux coudes, il se mit à réfléchir. » Comment dès lors s’étonner de la comparaison entre les souvenirs et l’école qui vient peu après : « Les plaisirs comme les écoliers dans la cour d’un collège avaient tellement piétiné sur son cœur, que rien de vert n’y poussait. »

Alors, comme l’élève sans inspiration à la recherche de modèles de rédaction, de modèles à recopier, il consulte les lettres : certaines peu satisfaisantes, « courtes, techniques et pressantes comme des billets d’affaires ». « Il voulut revoir les longues, celles d’autrefois ». En fouillant il se perd dans ses souvenirs et n’a plus qu’une hâte terminer le pensum.

Une dernière formule doit retenir notre attention car elle fait écho à ce que dit le narrateur, le « nous » narrateur du début à propos de Charles « rien de vert n’y poussait, et ce qui passait par là, plus étourdi que les enfants n’y laissait pas même, comme eux, son nom gravé sur la muraille ». Cette phrase souligne l’incapacité de certains à s’inscrire dans la postérité et c’est à l’occasion de cette lettre de Rodolphe que s’écrit la complexité de la relation des personnages avec le temps qui passe.

.

Sources, influences (Écrire). – D’où vient le récit de Flaubert ? Cette question, loin d’être tranchée avec certitude, offre cependant plusieurs points de convergence pour l’ensemble de la critique biographique ou littéraire. S’il est avéré que Maxime Du Camp exagère l’importance de l’affaire Delamare qui présente le canevas du fait divers – une femme, épouse d’un officier de santé trompe son mari et s’empoisonne –, il ne s’agit ni d’une source riche, ni d’une source isolée.

Pour la question des poisons, il s’intéresse également à l’affaire Lourcel-De Bovery : le premier, pharmacien, aurait empoisonné sa famille à l’arsenic, pour suivre sa maîtresse, la fille d’un aristocrate Mlle de Bovery. Pierre Marc de Biasi relève que l’affaire se déroule dans le village de Buchy auquel Yonville emprunte maint trait et l’avocat de Mlle de Bovery (qui utilise l’argument selon lequel sa cliente aura été déformée par la « mauvaise littérature ») sera Sénard, le même qui sera chargé de la défense de l’œuvre par Flaubert.

On sait également qu’il lira, sur les conseils de Louise Colet, les mémoires de Mme Lafarge qui évoque Marie Capelle, empoisonneuse connue à l’époque.

Enfin Flaubert écrit en 1837 Passion et vertu à partir d’un autre fait divers d’empoisonnement dont il a lu la relation dans le journal de Rouen. Pour la composante économique, on sait que Flaubert a commandé un mémoire intitulé Mémoires de madame Ludovica (voir la transcription intégrale du manuscrit conservé à la Bibliothèque de Rouen) dont l’ensemble des auteurs souligne la ressemblance avec le livre de Flaubert, amants, dont l’un est ténor dans Lucia de Lamermoor, clerc de notaire amateur d’opéra, etc. Elle se ruine en cadeaux pour ses amants et son mari, le sculpteur James Pradier tombera des nues en découvrant les dettes de sa femme dans un contexte qui ressemble fort aux épisodes de l’endettement fatal d’Emma.

Pour ce qui est des influences, on se bornera à souligner qu’elles semblent être une inquiétude permanente pour Flaubert qui ne voudrait surtout pas être soupçonné de plagiat. Eric le Calvez dans son excellent ouvrage illustré Gustave Flaubert. Un monde de livres (Textuel, octobre 2006), souligne à quel point il redoute l’influence, l’emprunt involontaire, par exemple au feuilleton de Champfleury Les Bourgeois Molinchart ou bien encore des réminiscence des scènes de la vie de province de Balzac et notamment l’épisode de la nourrice dans le Médecin de campagne.

Cette volonté d’échapper à l’influence souligne la passion du contrôle chez Flaubert, passion au demeurant vouée à l’échec mais qui offre peut-être également une des clefs de la singularité de son œuvre.

.

Winnock Michel (Lire, écrire). – Sa biographie de Flaubert (Gallimard, 2013) participe au débat des sources mais c’est dans la lecture de l’œuvre (chapitre Emma) qu’il développe l’angle de sa critique. C’est Emma le point central : l’œuvre est un portrait de femme (ce que l’on a tendance parfois il est vrai à oublier). Sans verser dans le psychologisme, il dégage par étape tout ce qui fait de cette femme un personnage décalé dans sa vie mais bien de son époque. « Elle ne prend de relief que par rapport à la vacuité de son entourage », souligne l’historien qui met en évidence le contraste entre ce personnage « fouillé » et les seconds rôles un peu mécaniques comme son mari ou le curé, voire Homais, simple également sous le fatras de ses déclaration.

Il rappelle que Les Caractères sont l’un des livres de chevet de Flaubert : « Autour d’elle s’agitent, bavardent, manoeuvrent bourgeois et petits bourgeois dans une pantomime infernale, qui finira en danse macabre. » Le chapitre intitulé « Devenir célèbre » (pp.184-198) propose une vue claire du procès et de la réception controversée du livre de Flaubert, et l’on saisit comment celui-ci a pu devenir d’un seul coup le centre de la vie littéraire parisienne. L’auteur, avec Louise, puis Louise (suite et fin) montre comment l’histoire des amours de Flaubert occupe une place centrale dans le récit de la création de l’œuvre.

Il rappelle que Les Caractères sont l’un des livres de chevet de Flaubert : « Autour d’elle s’agitent, bavardent, manoeuvrent bourgeois et petits bourgeois dans une pantomime infernale, qui finira en danse macabre. » Le chapitre intitulé « Devenir célèbre » (pp.184-198) propose une vue claire du procès et de la réception controversée du livre de Flaubert, et l’on saisit comment celui-ci a pu devenir d’un seul coup le centre de la vie littéraire parisienne. L’auteur, avec Louise, puis Louise (suite et fin) montre comment l’histoire des amours de Flaubert occupe une place centrale dans le récit de la création de l’œuvre.

Il semble qu’à travers les lettres à Louise Colet se mette en place une véritable récriture de l’élaboration de l’œuvre, une fiction de l’écrire. Son chapitre « Devenir célèbre », s’ouvre sur la signature, le 24 décembre 1856, du contrat d’édition et analyse l’accession de Flaubert au public à travers son procès qui le réinstalle en quelque sorte dans la vie sociale. Celui qui vivait en ermite mobilise tout ceux qui, comme son avocat, l’ont connu jeune et respectaient la figure de son père. Son acquittement intrigue, attire le public.

Une parfaite inconnue, Mlle Leroyer, entame une correspondance avec lui ; il ne la rencontrera jamais, il est devenu célèbre. Le chapitre suivant, intitulé « La vie parisienne », achève le constat : « Avec Madame Bovary le nom de Gustave Flaubert est entré dans l’histoire de la littérature. » Reste à l’identifier clairement pour une époque qui se cherche des groupes et des écoles. (Voir Génération(s).)

Frédéric Palierne

.

• Voir : Le statut de la contrainte dans la genèse de “Madame Bovary”, de Flaubert, de Florian Villain et Geoffroy Morel.

• La genèse de « Madame Bovary » dans la correspondance de Flaubert, par Philippe Labaune.

• “Flaubert”, de Michel Winock, par Yves Stalloni.

• Flaubert dans l’École des lettres.

.